국내 연구진이 기존까지 알려지지 않은 소재를 탐색하고 신(新)물질의 결정 구조를 예측할 수 있는 인공지능(AI) 기술을 개발했다.

한국과학기술원(KAISTㆍ총장 신성철)은 정유성 생명화학공학과 교수 연구팀이 AI 기술을 이용해 숨겨진 소재 공간을 탐색하고 새로운 물질을 예측할 수 있는 ‘결정 구조 예측 기술’을 개발했다고 27일 밝혔다.

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 가진 소재를 발견하는 것이다. 물성은 물질의 전기적ㆍ자기적ㆍ광학적ㆍ역학적 성질을 통틀어 이르는 말이다.

하지만 무기화합물의 모든 조성과 결정구조를 고려할 때 무한대에 가까운 경우의 수를 모두 탐색하는 데 한계가 있다.

이에 컴퓨터 스크리닝 소재 탐색 방법을 문제 해결 방안으로 활용하고 있으나, 찾고 있는 소재가 스크리닝 후보군에 존재하지 않을 때 유망한 물질 후보를 놓칠 수 있다.

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 데이터 학습을 거쳐 주어진 조성을 갖는 결정구조를 새롭게 생성한다. 이에 기존 데이터베이스(DB)에 존재하지 않는 신물질을 발견할 수 있도록 한다.

소재 역설계는 주어진 구조의 물성을 측정하는 방법과 반대 개념이다. 특정 물성을 갖도록 소재 구조를 역으로 찾아가는 방법이다.

KAIST는 기존에도 역설계 방법이 존재하나 원하는 조성을 제어할 수 없었다며, 정 교수팀이 개발한 역설계 방법은 원하는 조성을 제어해 숨어있는 화학 공간을 효율적으로 탐색하고 물질을 설계할 수 있다고 설명했다.

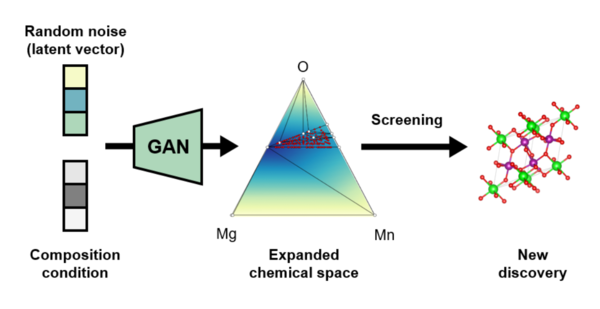

이번에 개발한 결정 구조 예측 기술은 AI 생성 모델인 생성적 적대 신경망(GAN)을 바탕으로 했다. 또 기존의 복잡한 3차원 이미지 물질인 표현자의 단점을 해소할 수 있도록 비교적 간단한 원자의 3차원 좌표를 토대로 한 물질 표현자를 사용했다.

정 교수팀은 이번에 개발한 역설계 방법을 활용해 결정 구조 예측 실험을 수행했다. 그 결과, 수소 생산 촉매로 활용 가능한 마그네슘-망간-산화물 바탕의 광촉매 물질 결정 구조를 예측하는 데도 성공했다.

기존 DB에 존재하지 않는 조성을 생성조건으로 다양한 마그네슘-망간-산화물 구조를 생성했고, 광촉매로서 전도유망한 특성을 갖는 신물질을 다수 발견했다.

정유성 교수는 "광촉매 물질 설계에 적용한 이번 소재 설계 프레임워크는 화합물의 화학적 조성뿐 아니라 사용자가 원하는 특정 물성을 갖는 소재를 역설계 하는 데 적용이 가능하다"면서 "여러 소재 응용 분야에서 활용될 수 있을 것이다"라고 기대했다.