정부가 집중 호우 대응에 인공지능(AI) 기술을 활용한다. 이에 2023년까지 AI 플랫폼을 개발해 시범 운영을 거친 뒤 2025년 최종 구축한다.

환경부(장관 조명래)는 근본적인 집중 호우 피해 대책의 일환으로 신기술을 활용한 '과학적 홍수 관리'를 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

환경부는 기후 변화에 따른 집중 호우에 대응할 수 있도록 2025년까지 AI 기술을 이용해 홍수 예보 시스템을 도입한다.

홍수에 취약한 전국 100곳의 지방 하천에 홍수 정보 수집 센서를 설치하고, 각 센서에서 수집한 정보를 바탕으로 AI를 적용해 홍수 예보 플랫폼을 구축할 예정이다.

환경부는 2023년까지 498억원을 투자해 홍수 예보 플랫폼을 개발하고 2024년까지 시범 운영 단계를 거친 뒤 2025년부터 본격 운영에 들어간다.

현재 운영 중인 인력 중심 홍수 예보는 다년간 경험이 필요하고 단기간 내 결과 도출이 어렵다.

환경부는 머신러닝과 딥러닝을 활용한 AI 기술이 입력 변수의 안정성을 확보할 경우 단기간 내 결과 도출을 할 수 있을 것으로 기대했다.

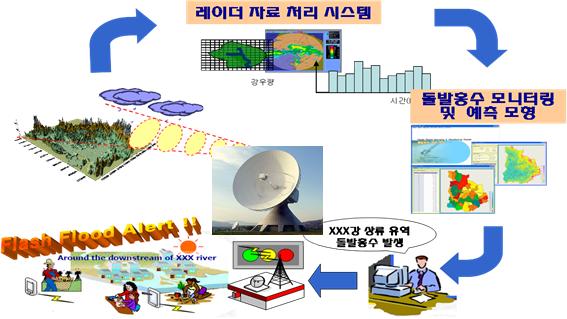

환경부는 강우 레이더를 활용해 기습적인 폭우에 따른 돌발 홍수를 잡는다.

기존 하천 수위를 중심으로 운영한 방식은 도심지 돌발 홍수 예측에 한계가 있어 강우 레이더를 활용해 읍ㆍ면ㆍ동 단위까지 1시간 전에 예측 정보를 제공할 예정이다.

올해 말까지 낙동강 유역, 내년 말까지 타 유역을 대상으로 현장 실증을 마치고 2022년부터 실용 단계에 진입할 예정이다. 국지적ㆍ기습적 돌발 홍수는 1시간 전에 폭우 정보를 알 수 있기 때문에 지자체나 주민이 미리 대피하거나 사전조치를 할 수 있다.

2025년까지 수자원·수재해를 감시할 수 있는 수자원 위성도 개발한다.

500㎏급 위성을 이용해 최대 관측폭 120km로 수자원 정보를 하루 2회 관측할 수 있다. 올해 환경부는 영상 레이더 지상 모델을 제작하고 알고리즘 시범 구현 등 선행연구를 수행한다.

내년부터 1427억원을 투입해 영상 레이더를 개발하고, 위성 자료 활용 시스템 및 물 산업 지원 전략 국가 체제 구축을 추진할 계획이다.

환경부는 위성 개발을 완료해 활용할 경우 홍수와 녹조 등을 대상으로 광역적 감시가 가능하기 때문에 북한 접경지역 및 동남아시아 국가와의 수자원 협력, 물산업 진출 등이 용이할 것으로 전망했다.

2021년까지 지리정보시스템(GIS) 기반 홍수위험지도를 구축해 온라인으로 열람할 수 있도록 할 계획이다.

홍수위험지도는 '수자원의 조사ㆍ계획 및 관리에 관한 법률' 제7조에 따라 중앙정부 및 지자체 등에 제공하고 있다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "과학적 홍수관리기법을 댐과 하천 정비 방안과 함께 항구적 홍수관리대책에 포함시켜 국민의 생명과 재산을 지키는 데 활용하겠다"고 말했다.