편집자 주

"언론이 신뢰를 잃었다." 이미 진부한 분석입니다. 2020년 오늘, 대한민국에서 가장 신뢰받는 미디어는 1백여년 역사를 자랑하는 신문도, TV도 아닙니다. 인공지능(AI)을 활용하는 구글의 유튜브와 네이버가 신뢰받는 미디어 1,2위. 영국 옥스포드대 부설 로이터 저널리즘연구소가 세계 각국 언론 신뢰도 조사를 시작한 이후 한국 언론 신뢰도는 단 한번의 예외도 없이 최하위를 지킵니다. (로이터 디지털 뉴스 리포트)

물론, 몇 가지 조사 결과가 한국 미디어 전부를 드러내진 못합니다. 그러나 적어도 "기레기ㆍ뒷광고 논란에 휩쌓인 기존 언론의 자리를 알고리즘에 기반한 소셜미디어가 장악해가는 추세"는 분명해 보입니다.

1989년 영국의 팀 버너스리 경은 하이퍼텍스트 시스템을 개발하고, 특허 대신 공개와 공유를 선택했습니다. 이후 눈부시게 발전한 월드와이드웹 세상에서 전통적 언론사들은 기술을 외면했거나 뒤처졌습니다. 영향력을 잃었고 가짜뉴스 논쟁에 휘말렸습니다.

한편, 디지털 기술에 바탕한 소셜미디어는 폭풍 성장을 거듭하고 있습니다. 인공지능 관련 기술은 소셜미디어에 날개를 달아준 형국입니다.

특별취재팀은 물었습니다. 인공지능이 저널리즘을 대체할 수 있고, 대체하는 것이 오히려 바람직한 것인가?

특별취재팀= 장준하ㆍ이윤정ㆍ윤영주ㆍ박혜섭ㆍ김재호 기자

팀장= 권영민 전문위원ㆍ실장

코로나19 확산에 따른 팬데믹 상황은 11월18일 현재 진행형이다. 팬데믹 기간 중 전 세계 뉴스 소비량은 전년 동기 대비 평균 36% 증가했다. 전 세계 미디어는 예방치료법과 환자 발생 상황 및 동선 등을 보도하며 '뉴스 전쟁'을 치렀다.

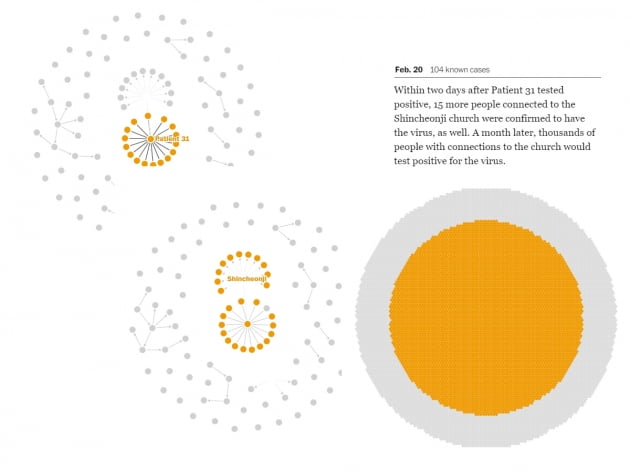

워싱턴 포스트는 한국 신천지 감염 경로 등을 시각화한 '한국 교회가 코로나바이러스 확산에 어떻게 도움을 주었는가 (How a South Korean church helped fuel the spread of the coronavirus)' 제하의 기사를 3월25일자로 보도했다. 머신러닝이 가장 잘해내는 정형화된 빅데이터 분석과 뉴스 시각화를 적용한 수범 사례로 꼽혔다.

그림같이 써라. 그러면 기억 속에 머물 것이다. - 조지프 퓰리처

기사를 작성한 이는 워싱턴 포스트에서 비주얼 저널리스트로 활동하는 신유진 기자. 기계공학을 전공, 대학원에서 이동 로봇 연구하고 자율주행 관련 업무 경험을 갖췄다. MIT 도시계획연구원 데이터 시각화 전문 연구원을 거쳐 월스트리트저널에 그래픽 리포터로 입사, ‘소사이어티 포 뉴스 디자인(Society for News Design)’ 상을 수상하기도 했다. 저널리스트가 빅데이터와 인공지능 분석ㆍ활용능력을 갖출 때 어떤 통찰(insight)을 독자에게 제공할 수 있는지 보여준다.

런던정경대학(LSE)의 저널리즘AI 연구소는 또 저널리즘 영역에서 활용할 수 있는 가장 효과적인 인공지능 기능으로 다음 7가지를 꼽았다.

▷표적 대상 추출 기능 / 자동 태깅 기능 ▷자동 팩트체킹 기능 ▷ 금지된 (성인물 등) 콘텐츠 선제적 관리 ▷음성과 문자간 호환 ▷광고 추천 서비스 ▷뉴스 추천을 위한 성향 분석 모델 ▷정형 데이터 자동 기사 생성(로봇 저널리즘)

연구소가 “왜 AI를 도입하는가?”를 미디어 종사자들에게 묻자 상당수(68%)는 ‘기자의 일을 더 효율적으로 보조하기 위해’라고 답했다.(LSE 연구보고서 요약 번역 기사)

즉, 단순 반복적인 일을 인공지능에 맡기고 저널리즘의 본질에 충실하겠다는 것.

◇ 68% - 언론인의 일을 더 효과적으로 진행하기 위해

◇ 45% - 소비자의 개인 취향, 관심사를 기반으로 최적화된 콘텐츠 전달 위해

◇ 20% - 비즈니스 효율 증가 효과 위해

반면, 지난 5월 마이크로소프트는 편집기자 70여 명을 해고했다. 미국에서 50명, 영국에서 27명을 해고, 전 세계 50개 지역에서 일하는 800명 이상의 편집자들을 고용 불안에 시달리게 했다.

마이크로소프트는 콘텐츠 노출 우선순위를 결정하는 등 편집을 AI 시스템으로 대체하기로 한 것. 알고리즘에 기반한 인공지능 추천시스템이 고객 취향에 맞는 뉴스 편집에 효과적이라는 판단일 것이다.

기사 출고 전 맞춤법과 띄어 쓰기, 비문이나 오탈자 등을 걸러내야 했던 교열 기자들도 뉴스룸에서 밀려나기 시작했다. 업무 특성상 마감시간에 한꺼번에 몰리는 혼잡을 머신러닝이 해결할 수 있기 때문이다.

MS워드나 아래아한글 등 프로그램에서 오탈자를 잡아주는 것은 물론, 웹상에서 곧바로 문법을 교정해주는 프로그램도 쏟아진다.

나아가 구글 지메일은 적절한 답신 문장을 추천하거나 생성한다. 방대한 양의 사전학습을 거친 자연어생성모델 GPT-3는 기사 제목을 달거나 직접 기사를 써내기도 한다.

국내에서도 정부 디지털 뉴딜 사업의 일환으로 말뭉치 구축 사업이 추진 중이다. 표준국어대사전, 한국어기초사전 등의 데이터를 통합, 국립국어원 음성 구어를 수집하고 원시 말뭉치 및 일상대화 말뭉치를 구축 중이다.

인공지능이 뉴스룸 속으로 달려오고 있다.

스탠포드대는 ‘인공지능 100년 연구’ One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100)를 통해 ‘인공지능과 2030년의 삶: Artificial Intelligence and Life in 2030’ 보고서를 펴냈다. (원문 다운로드)

‘인공지능 100년 연구’는 향후 100년 간의 인공지능 연구를 목표로 하는 장기 프로젝트로 스탠포드 출신 컴퓨터 과학자 에릭 호로비츠(Eric Horovitz)의 주도하에 2015년에 연구위원회 (Study Panel)가 구성됐다. 연구위원회는 MS, 리씽크 로보틱스(Rethink Robotics) 등 기업들과 MIT, 하버드 U.C 버클리 등 대학들이 참여했다.

연구보고서는 컴퓨터 과학자 닐스 닐슨 (Nils J. Nilsson)의 연구를 토대로 인공지능을 다음과 같이 정의했다.

"인공지능이란 기계를 지능적으로 만드는 것이고, 지능이란 어떤 개체가 주어진 환경 아래에서 예측하면서 적절하게 대응하는 자질이다. (Artificial intelligence is that activity devoted to making machines intelligent, and intelligence is that quality that enables an entity to function appropriately and with foresight in its environment.)”

AI, 저널리즘을 부탁해 시리즈 목차

제1회: 기자와 '기레기'

제2회: 내근(편집ㆍ미술ㆍ교열)부서의 위기

제3회: 외근(취재)부서의 명암

제4회: 객관주의ㆍ개입주의 재정립되나(사진부)

제5회: 뉴욕타임스도 한글로 본다(국제·외신부)