인공적인 존재의 가능성에 대한 이야기는 우리 인간 역사 내내 예술가, 과학자, 철학자, 신학자들을 사로잡았다. 오토마타(Automata), 즉 살아있는 존재를 모방하여 만든 움직이는 기계 장치에 관한 상징과 이야기들이 신화, 예술, 문학 속에 스며들어 있는 것을 적지 않게 찾을 수 있다. 특히 최근에는 우리 생활 곳곳을 포함해 영화, 시각예술, 음악, 게임, 그리고 필자가 소개하려는 공연예술 분야에서도 AI가 출현하는 것을 적지 않게 볼 수 있다.

필자가 연출한 다원예술작품 <연(緣, link)>은 인간과 인간의 연결뿐만 아니라 유기체들과 비인간 즉 AI와의 공생과 관계의 연결에 대해 라이브 퍼포먼스로 표현했다. 다원예술은 예술과 기술이 결합된 미디어아트를 비롯해 음악, 무용, 미술 등 다양한 장르를 융합한 새로운 예술형태다. 인간이 그물 같은 세계에 걸려있는 구슬과 같은 존재라는 화엄경의 ‘인드라망’에서 착안해 구슬로 상징화한 무용수들의 안무와 영상으로 작품을 구성했다. 우주 탄생을 알리는 큰 북소리의 공명이 우주론적 세계관을 환기하면서 먼 신화적 상상력에서부터 태어난 AI를 불러낸다.

‘연 두 번째 이야기(緣 二, KARMA)’ 기획 시연 하이라이트 영상. 해당 공연은 한국문화예술위원회 아트앤테크 활성화 창작지원 사업의 기획 시연단계 지원을 받아 지난 10월 30일 전체 공연 50분 중 15분 분량으로 시연했다. 코로나19로 인한 비대면 시대에 알맞은 대안적 실험으로 VR 공연도 시범 제작했다.

“‘연(緣)’은 공명의 힘이 애니미즘적 사이공간을 울리면서 미디어아트의 오래된 미래를 그 공간과 접붙인다. 신화적 상상력과 테크놀로지 사이 오랜 불화를 (그 둘 사이의 어떤 외양적 차이에도 불구하고) 파동적 연결, 선율적 증폭으로 해소시키는 공연이었다.”

-김남수 안무 비평가

<연 첫 번째 이야기>에 출현한 AI는 SF영화에서 흔히 볼 수 있는 AI 이미지는 아니다. AI 역할을 맡은 무용수는 원시적이고 고대적인 AI 이미지를 표현했다. 작품 속 AI는 그리스 신화 속 대장장이 신으로 발명과 기술을 관장하는 헤파이스토스가 만든 최초의 청동 오토마톤인 탈로스와 같다. 기원전 1~7세기 북부 인도 간다라 미술 양식에서 나온 부처를 수호하는 금강역사, 바즈라파니일 수도 있다.

<연 두 번째 이야기>는 환생으로 가상과 실재 연결을 시도한다. 그리스 신화에 등장하는 밤의 여신 닉스에게는 쌍둥이인 두 아들이 있다. 잠의 신 히프노스와 죽음의 신 타나토스다. 히프노스에게는 모르페우스라는 아들이 있는데 그는 친숙하고 편안한 형태로 자유자재로 모습을 바꿔가며 나타나 사람들이 잠들게 도와주는 역할을 하는 신이다. 밤의 여신에게는 손녀인 망각의 여신 레테가 있다. 잠(꿈)과 죽음은 깰 수 있고 없음의 미묘한 차이가 있다. 불화의 여신의 딸인 레테와 그녀의 자매 고통의 여신 알게아, 미망의 여신 아테가 환상과 실재가 혼재하는, 물결치며 흐르는 레테의 강에 와서 무심함과 망각을 일으키는 액체를 마시고 환생한다.

VR 가상 환경에서 이뤄지는 기술 체험은 가상과 실재의 물음에 대한 이 대서사시와 맥락을 같이 한다. 두개골이 쪼개지면서 기억을 상징하는 나비가 나오면 관객은 가정에서 스마트폰에 카드보드를 장착하거나 HMD를 쓰고 본인이 나비가 되어 공연의 현장을 체험한다. 추후에는 관객을 관람객이자 극 중 주인공으로 전환할 수 있도록 제작할 계획이다.

과학기술학자 브뤼노 라투르(Bruno Latour)는 기계 혹은 AI와 같은 기술을 인간과 다를 것 없는 행위능력(agency)으로서 세계를 변화시키는 세력 중 하나라고 말했다. 오랫동안 주류적 세계관이었던 인간중심주의 관점에 반하는 것인데 필자도 의견을 같이한다.

기계가 인간을 위한 도구로 제작된 사물이라고 할지라도 인간은 기계와 그것을 구현한 기술이 언제 어떻게 작동할지 모두 예측하기 어렵다. 인간뿐만 아니라 기계나 기술도 하나의 행위주체로서 어떤 행위 또는 사건을 촉발시키는 것이다. 필자는 라투르의 통찰과 같이 인간과 기계 각각에 포커스를 맞추기보다는 인간이든 기계든 행위자가 어떤 행위자들과 어떻게 ‘연결’되어 있는가, ‘관계’되어 있는가에 주안점을 두고자 한다.

우리는 태어난 것과 만들어진 것이 공생하고 혼종생명(hybrid life)이 공존하는 현대에 살고 있다. 이는 곧 세계의 ‘연(緣)’으로 불교의 ‘연기(緣起)’적인 세계관과 일맥상통한다. 존재하는 모든 것들은 직접적 요인과 간접적 요인들이 서로 의존하는, 원인과 우연이 그물과 같이 서로 얽혀 있다는 의미다. <연 두 번째 이야기>가 가상과 실재가 함께 하는 윤회와 전생 이야기를 다룬 이유다.

필자는 과학기술사학자 홍성욱이 「백남준의 비디오 예술과 사이버네틱스:수학과 미술의 접점은 어떻게 이루어지는가?」에서 언급한 내용에 주목한다. 홍성욱에 따르면 비디오 아트 창시자 백남준은 1965년 「사이버네틱 예술」이라는 에세이에서 “불교에서는 업(業)과 윤회(輪廻)는 하나이며, 인연과 전생은 하나라고 말한다”면서 수많은 피드백으로 연결된 사이버네틱 시스템이 불교의 세계관과 ‘열린 회로’라는 근원적인 유사성을 가지고 있음을 드러내려고 노력했다.

백남준 연구자 김금미에 따르면 백남준은 “일상의 삶에는 원인(CAUSE)’이라 할 수도 ‘우연(CASUAL)’이라 할 수도 없는 ‘CASES(일들)’이 다반사인데, 나이 들수록 모든 것에는 다 연(KARMA)이 따르기 마련이라는 말을 점점 더 깨닫게 된다”고 말한 바 있다. 필자는 이 칼럼을 쓰기 얼마 전 김금미 연구자에게 이 이야기를 듣고 밤잠을 이룰 수 없을 정도로 전율했다. 동아시아, 특히 우리나라에서 ‘업(業)’으로 해석하는 KARMA를 ‘연(緣)’으로 해석하며 모든 것이 열린 회로 속에 있음을 깨닫는 순간이었다.

기계와 기술에 대한 이론들은 현대 사회에서 서로 이어지고 증명되고 있다. 노버트 위노(Nobert Winer)의 사이버네틱스 이론에서는 유기체와 기계의 행동을 정보교신(communication)을 통한 통제(control)라는 메카니즘이 존재하기에 같은 방식으로 볼 수 있다고 말한다. 이는 존 폰 노이만(John von Neumann)의 오타마타 이론과 결합한다. 앨런 튜링(Alan Turing)의 계산 기계 논의와 연결되어 AI 문제에 이어진다.

NMARA는 사이버네틱스와 AI에 대한 넒은 의미에서의 유사성과 차이에 대해 이야기하는 장을 마련했다. 15일 개최하는 NMARA 컨퍼런스에서는 이론가 10명과 뉴미디어아티스트 10명이 참여해 균열과 충돌이 일어나는 다이내믹한 토론의 장을 형성할 예정이다. 인간중심주의에 익숙한 현대인들은 AI를 어떻게 받아들일 수 있을까. 많은 사람들이 AI에 대해 보다 심도 깊게 생각해볼 기회가 되길 바란다.

김경미 NMARA 대표 겸 미디어아트 디렉터

김경미 대표는 바다에서 태어나고 자라 바다미술제에서 데뷔했다. 이름 가운데에 경포대 바다 이름을 한 자 포함할 만큼 바다에 대한 근원적인 열망을 지니고 있다. 1984년 ‘굿모닝 미스터 오웰’로 적지 않은 충격을 받았으나, 이내 1992년 국립현대미술관에 제한적으로 소개된 백남준의 비디오 조각에 실망했다. 이후 비디오 아트 정체성에 대한 질문을 가지고 서울대 미술대학원에 들어가 빌 비올라와 게리 힐의 비디오아트 논문으로 미디어에 입문했다.

미디어 아트 랩(Media Art Lab)이라는 R&D 스튜디오에서 사운드 인터랙티브 비주얼라이저 프로그램 개발과 가상현실 오디오비주얼 프로그램인 VSRL(Virtual Sound Responsive Landscape)시스템으로 2002년 특허를 획득했다. 뉴욕대 ITP에서 인터랙티브 미디어아트를 전공하면서 뉴욕을 중심으로 다수 전시와 퍼포먼스쇼에 참가했다. 이후 귀국해 국립현대미술관, 경남도립미술관, 제주도립미술관 등 다수 미술관에 초대전시를 했다.

2010년부터 현재까지는 NMARA 디렉터로 활동하면서 예술과 기술을 융합한 전시와 다원예술 공연, 융복합 세미나를 기획하고 있다. 2012년 미디어시티 서울 아웃도어 스크리닝 총감독, 2014년 아트&사이언스 융합프로젝트 다이나믹 스트럭처&플루이드 프로젝트 디렉터, 2015년 한강가을 빛축제 ‘물의 꿈’ 총감독, 2017년 국제예술교류 다원예술프로젝트 혼종 생명을 위한 진혼곡 총감독을 역임했다.

김 대표는 인간과 자연·기계와의 연결과 공진화, 상호작용에 주로 관심을 가지고 작업한다. 타 장르예술, 타 학문간 융복합에 관심을 가지고 연구하고 있다. 관련 기획과 저서로는 2019년 <예술로서 AI와 Robotics>를 기획했다. 향후 <인공지능과 포스트휴머니즘>(공저, 이학사)을 출간할 예정이다.

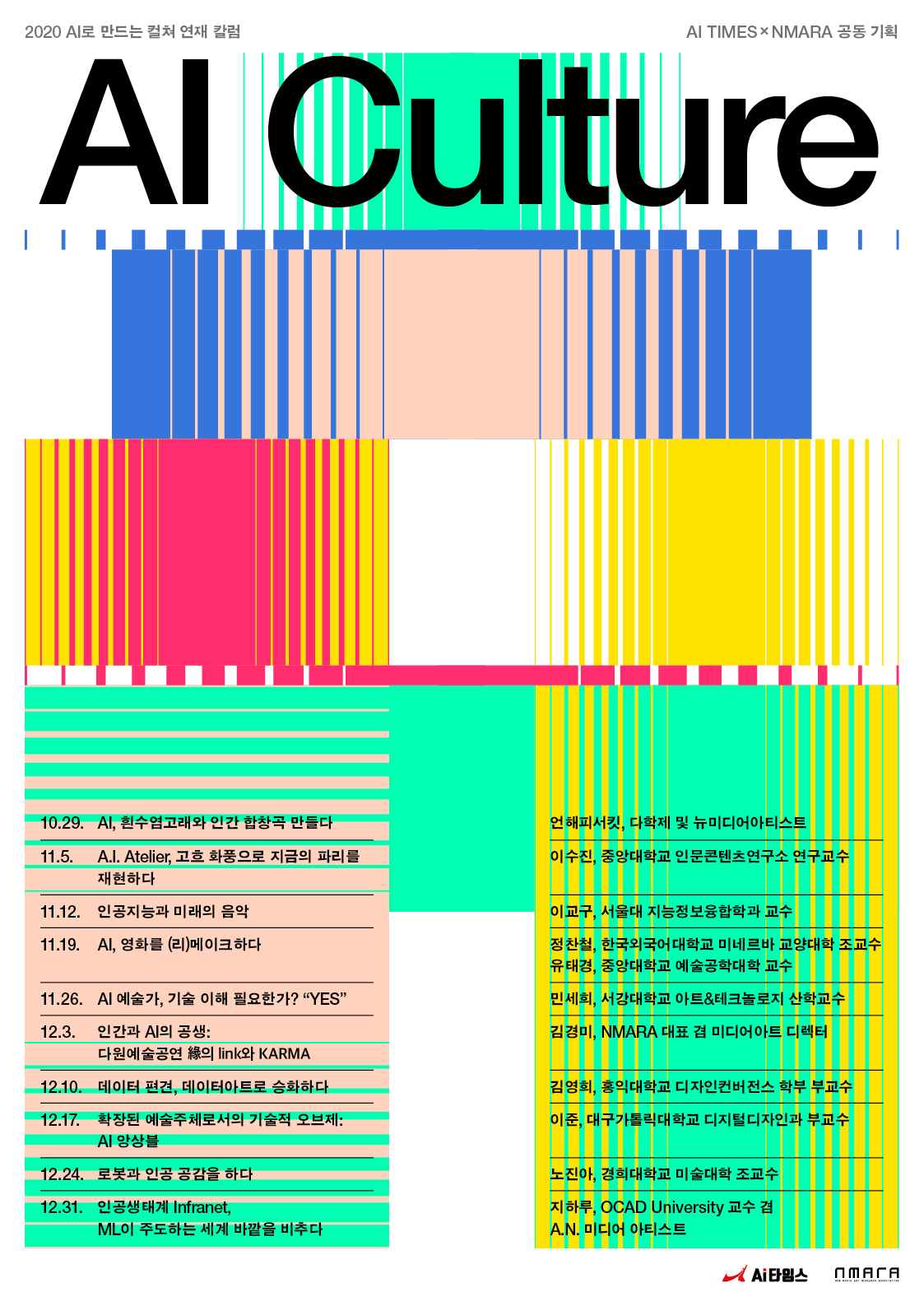

AI로 만드는 컬처

AI TIMES x NMARA 공동기획

[글 싣는 순서]

언해피서킷 다학제 및 뉴미디어아티스트

② A.I. Atelier, 고흐 화풍으로 지금의 파리를 재현하다

이수진 중앙대학교 인문콘텐츠연구소 연구교수

이교구 서울대 지능정보융합학과 교수

정찬철 한국외국어대학교 미네르바 교양대학 조교수

유태경 중앙대학교 예술공학대학 교수

민세희 서강대학교 아트&테크놀로지 산학교수

⑥ 인간과 AI의 공생: 다원예술공연 緣의 link와 KARMA

김경미 NMARA 대표 겸 미디어아트 디렉터

김영희 홍익대학교 디자인컨버전스 학부 부교수

⑧ 확장된 예술주체로서 기술적 오브제 : AI의 앙상블

이준 대구가톨릭대학교 디지털디자인과 부교수

노진아 경희대학교 미술대학 조교수

⑩ 인공생태계 Infranet, ML이 주도하는 세계 바깥을 비추다

지하루 OCADU 교수 겸 A.N. 미디어 아티스트