전기차 배터리 화재 원인 중 하나인 덴드라이트 생성을 반도체 소재로 막을 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 리튬이온 이차전지 폭발 위험성을 반도체 기술로 크게 줄일 수 있을 것으로 보인다.

27일 한국과학기술연구원(KIST)은 이중기 에너지저장연구단 박사팀이 반도체 소재를 활용해 배터리 화재 원인인 덴드라이트 형성을 차단할 수 있는 전극을 개발했다고 밝혔다.

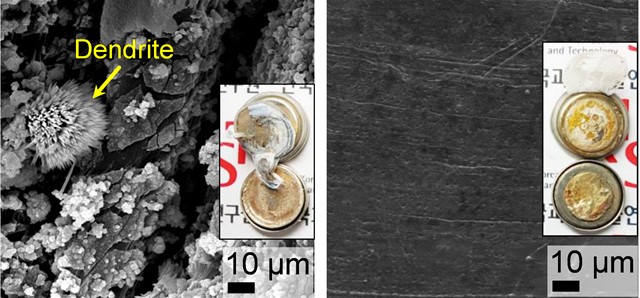

이 박사팀은 전도성이 높은 반도체 소재인 풀러렌(C60)을 플라즈마에 노출시켜 리튬금속전극과 전해질 사이에 반도체 박막을 만들었다. 이 박막은 전자는 통과시키고 리튬이온은 통과시키지 않는다. 전극 표면에 전자와 이온이 만날 수 없어 리튬 결정이 형성되지 않아 덴드라이트 생성을 원천적으로 차단할 수 있다.

덴드라이트는 리튬이온 이차전지 화재의 가장 큰 원인으로 알려졌다. 배터리 충전 시 리튬이온이 리튬금속으로 저장되는 과정에서 표면에 나뭇가지 형태의 결정으로 형성되는 것을 의미한다. 전극의 부피를 팽창시키고, 전극과 전해질 사이의 반응을 일으켜 화재를 유발한다. 전지 성능도 저하시킨다.

KIST는 전극 안전성을 실험 결과 이 박사팀이 개발한 전극이 1200사이클 동안 리튬 덴드라이트를 생성하지 않았다고 밝혔다.

이중기 박사는 "이번에 개발된 기술은 기존 리튬금속에서 발생하는 금속 덴드라이트 발생을 억제하면서 화재의 위험이 없는 안전한 차세대 이차전지 개발을 위한 차세대 융합형 원천기술로서 주목받을 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "이번에 반도체 박막을 형성하기 위해 사용한 고가의 풀러렌이 아닌 다른 저렴한 소재를 통해 본 기술을 적용하려는 연구를 진행할 예정"이라며 "재료, 공정비용을 낮춰 상용화에 한 발 더 다가가겠다"고 덧붙였다.

AI타임스 김동원 기자 goodtuna@aitimes.com