자율주행차가 이미 곳곳에서 시험 운행중이지만 전면적 상용화는 아직 이뤄지지 않고 있다. 현재 자율주행 기술 개발은 어떻게 이뤄지고 있을까? MIT 테크놀로지 리뷰가 자율주행 관련 연구개발의 흐름을 소개하는 글을 최근 실었다.

AI 강화학습의 등장 : 4년전 영국의 한 시골도로

4년전 알렉스 켄달(Alex Kendall)은 영국의 한 시골 도로에서 자동차에 핸들을 잡고 앉아 있었다. 값싼 카메라와 대량의 신경망을 장착한 차량은 자꾸 도로를 벗어났다. 그러면 켄달은 운전대를 잡고 방향을 계속 수정했다. 십여 번의 수정끝에 차는 도로를 제대로 달리기 시작했다. 차량 스스로 도로상에 머무는 것을 학습하는데 20분이 채 걸리지 않았다고 랜덜은 말한다. [아래 훈련 동영상 참조]

자율주행 관련 최초 강화학습 영상(출처=유튜브 Wayce 계정)

이 실험은 시행착오(trial and error)를 거쳐 신경망이 과업을 수행하도록 훈련하는 강화학습( reinforcement learning)이라는 인공지능(AI) 기술이 실제 도로에서 자율주행차에 적용된 첫번째 사례였다. 새로운 방향으로의 작은 걸음이었지만 새로운 세대의 스타트업들은 이를 무인자동차를 구현할 수 있게 한 획기적 발전이라고 믿는다.

강화학습은 바둑과 비디오 게임을 인간보다 더 잘할 수 있는 컴퓨터 프로그램을 만들며 큰 성공을 거뒀다. 핵융합로 제어에도 쓰일 정도다. 그러나 자동차 운전은 너무 복잡한 것으로 여겨졌다. 영국에 있는 무인자동차 회사인 웨이브(Wayve)를 설립한 켄달은 “모두가 우릴 비웃었다”고 말했다.

웨이브는 이제 런던에서 러시아워 시간에 차를 훈련시킨다. 지난해 이 회사는 런던 거리에서 차량을 훈련시킬 수 있다는 것을 보여줬고 캠브리지와 코벤트리, 리즈, 리버풀과 맨체스터에서 자율주행차를 운행하고 있다. 자율주행 업계의 선도 기업인 크루즈(Cruise)와 웨이모(Waymo)가 해보려고 하는 일이다. 이번달 웨이브는 클라우드 기반 슈퍼컴퓨터인 아주어(Azure)로 신경망 훈련을 시키기 위해 마이크로소프트와 손을 잡았다고 발표했다.

자율주행차 개발에 투자자들은 1천만 달러 이상을 쏟아 넣었다. 이는 미 항공우주국(NASA)이 달에 유인우주선을 보내는데 드는 비용의 1/3에 해당한다. 그러나 십오년간의 개발과 수많은 시험주행에도 불구하고 무인차량 기술은 실험 단계에 머물고 있다. 켄달은 “매우 제한적 결과를 얻는데 엄청난 비용이 들어가고 있다”고 말한다.

이 때문에 웨이브를 비롯해 와아비(Waabi) 고우스트(Ghost) 같은 미국 스타트업들 그리고 이스라엘 스타트업인 오토브레인스(Autobrains)는 AI에 ‘올인’ 하려고 한다. 이들은 AV2.0이라는 합작 브랜드를 만들고 더 스마트하고 값싼 기술로 현재의 시장 선도자를 추월하는데 도전하고 있다.

웨이브측은 앞으로 100개 도시에서 무인차량을 운행하는 첫번째 회사가 되고 싶다고 밝히고 있다 .그러나 너무 과대홍보하는 것 아닐까?

자율주행 기술개발의 주류는 로봇공학과 모듈에 기반

우버의 자율주행 팀을 이끌다 지난해 와아비를 설립한 라퀠 우르타순(Raquel Urtasun)은 “이 업계는 과대홍보가 너무 많다”고 말한다. “우선 과제가 얼마나 어려운지를 인정하지 못한다. 하지만 그동안의 자율주행에 대한 주류(mainstream) 연구방식이 기술을 안전하게 사용할 수 있는 환경으로 우리를 데려다 줄 것으로 생각하지는 않는다”고 말했다.

여기서 주류 연구방식이란 2007년 미국 방위고등연구계획국(DARPA)의 시도에서 비롯된 접근법을 말한다. 6개의 연구팀이 각자 로봇 차량으로 폐쇄된 미 공군기지에 세워진 작은 마을 모형을 주행했다.

웨이모와 크루즈사는 이 실험에서 우승한 팀이 채택한 로봇공학적 접근법에 기반해 설립됐다. 이는 인지, 의사결정 그리고 차량 통제를 각기 다른 모듈로 풀어야 할 서로 다른 문제로 취급한다. 그러나 이런 접근법은 전체적인 시스템을 구축하고 유지하기 어렵게 만든다고 우르타순은 말한다. 그녀는 “우리는 로봇 마인드가 아니라 AI 마인드가 필요하다”고 말한다.

새로운 AI 훈련 방식 : end-to-end 학습

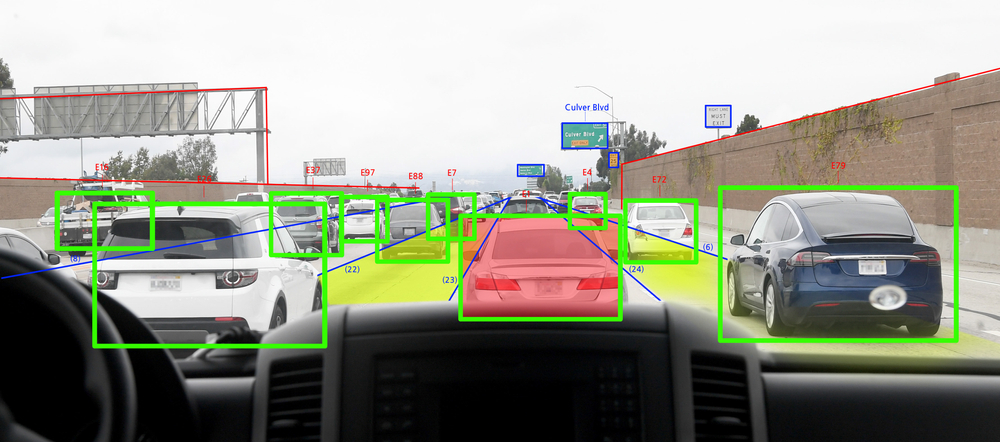

자율주행 기술 개발에 적용되는 AI 훈련기법도 새로운 방식이 도입되고 있다. 웨이브와 와아비 등 스타트업들은 여러 신경망과 그것을 수동으로 이어주는 체계를 구축하는 대신 세부 사항은 스스로 알아내는 하나의 큰 신경망을 각기 구축하고 있다. 데이터를 충분히 넣어 주면 AI는 입력물(도로에 대한 카메라나 라이다의 데이터)을 출력물(운전대를 돌리거나 브레이크를 밟는 것과 같은 행위)로 바꾸는 법을 학습한다. 마치 어린이가 자전거 타는 법을 배우는 것과 비슷하다.

이처럼 입력에서 출력으로 바로 가는 것을 ‘종단간 학습(end-to-end learning)’이라고 하며 이는 GPT-3가 자연어를 처리하고 알파제로가 바둑과 체스를 학습할 때 쓴 방식이다. “지난 10년간 이 방식은 풀 수 없는 것으로 보였던 많은 문제가 풀리게 했다”고 켄달은 말한다. “종단간 학습은 우리를 인간을 뛰어넘는(superhuman) 능력으로 이끌었다. 차량운전도 다르지 않을 것이다”고 그는 설명한다.

와아비(Waabi)도 종단간 학습을 사용한다. 그러나 실제 차량을 이용하지는 않는다. 이 업체는 AI를 극사실적(super-realistic) 운전 시뮬레이션 안에서 개발하고 있다. 고우스트(Ghost) 역시 AI 우선 전략을 채택해 도로 주행뿐 아니라 다른 차량에 반응하는 법을 학습하는 무인운행 기술을 개발하고 있다.

오토브레인스(Autobrains) 역시 종단간 학습법에 의지하고 있지만 조금 다른 게 있다. 차량이 겪을 수 있는 모든 일을 처리하기 위해 하나의 거대 신경망을 훈련시키는 대신 수십만 개의 작은 네크워크를 훈련시키고 있다. 각각의 네크워크는 매우 특화된 시나리오를 취급한다.

이 회사의 이갈 라이첼가우즈(Igal Raichelgauz) CEO는 “우리는 어려운 자율주행 문제를 수십만 개의 더 작은 자율주행 문제로 바꿨다. 하나의 큰 모형은 문제를 실제보다 더 복잡하게 만든다"고 말한다. 그는 “운전할 때 나는 도로의 모든 픽셀을 이해하려고 노력하지 않는다. 운전은 맥락(context)을 찾는 것이다” 라고 설명한다.

오토브레인스는 차량으로부터 센서 데이터를 받은 뒤 AI가 해당 상황이 어떤 시나리오와 부합하는지 파악하도록 한다. 시나리오는 비, 보행자의 도로횡단, 신호등, 우회전 하는 자전거, 뒤에 있는 차량 등등 무수히 많은 경우에 관한 것으로 20만 개에 달한다. 이 회사는 이런 각각의 시나리오를 취급하도록 개별 신경망을 훈련시키고 있다.

이런 새로운 방식을 활용하는 스타트업들이 자율주행 업계의 선도자들을 따라 잡을 것으로 볼 수 있을까? 크루즈(Cruise)의 모 엘쉐나위(Mo ElShenawy) 기술 부사장은 “현존하는 최첨단 기술도 크루즈가 도달한 단계에는 미치지 못한다”고 말한다.

3차원 정밀지도(HD 3D map)의 활용

크루즈는 세계에서 가장 발전한 무인승용차 회사다. 지난해 11월부터 미국 샌프란시스코에서 로보택시를 운행하고 있다. 이 택시들은 제한된 지역에서 운행되지만 누구나 크루즈 어플리케이션으로 부를 수 있고 아무도 타고 있지 않은 차를 주차시킬 수도 있다. 엘쉐나위는 “우리는 고객들의 다양한 실제 반응들을 볼 수 있다”면서 “매우 흥미롭다”고 말한다.

크루즈는 사용중인 소프트웨어를 지원하는 방대한 가상 공장을 세웠다. 수백명의 엔지니어들이 서로 다른 업무를 하고 있다. 엘쉐나위는 모듈을 이용한 개발방식이 새로운 기술을 나오는 대로 교환해서 쓸 수 있기 때문에 유리하다고 주장한다.

그는 크루즈의 접근법이 다른 도시에서는 일반화되지 못할 것이라는 견해도 반박한다. “우리는 도시외곽에서 서비스를 시작할 수도 있었지만 그렇게 했다면 궁지에 몰렸을 것”이라고 그는 말한다. “우리가 샌프란시스코와 같이 수십만 명의 자전거 이용자와 보행자 그리고 응급차량과 일반 차량이 당신을 멈추게 하는 복잡한 도시 환경을 택한 이유는 아주 의도적인 것이었다. 이런 환경은 우리가 쉽게 나아갈 수 있는 무언가를 구축하게 만들었다”고 그는 설명한다.

크루즈가 새 도시에서 운행을 시작하려면 센티미터 단위까지 자세한 길거리 지도를 만들어야 한다. 대부분의 자율주행차 회사는 이런 종류의 고화질 3차원 지도(high-definition 3D map)를 사용한다. 여기에 운행중에 얻게 되는 도로 경계선과 교통신호 혹은 곡선 도로인지 직선 도로인지 등의 센서 데이터를 합친다. 이런 이른바 '3차원 정밀지도(HD 3D map)'는 인공위성 사진과 카메라나 라이더를 통해 수집한 도로 정보를 결합해 생성된다.

미국과 유럽, 아시아에서 이런 방식으로 수억 마일의 도로 지도가 만들어졌다. 그러나 도로의 모양은 매일 바뀐다. 그래서 지도 제작은 끝이 없는 과정이다. 많은 자율주행차 회사들이 특정 회사가 만들고 유지하는 3차원 정밀 지도를 쓰고 있지만 크루즈는 자체 제작한다. 이 점이 크루즈가 다른 주류 경쟁자들보다 유리한 점이다. 신생 기업들은 이런 정밀 지도를 쓰지 못한다.

자율주행은 아직 갈길이 멀다. 그렇지만 이런 AV2.0 회사들은 최근 기술개발 역사의 주인공이 되고 있다. 종단간 학습은 컴퓨터 비전 기술과 자연어 처리의 새 규칙을 만들어 내고 있다. 와아비의 우르타순은 “만일 모두가 같은 방향으로 가고 있고 그것이 틀린 방향이라면 우리는 문제를 해결할 수 없다”면서 “아직 해법을 찾지 못했기 때문에 우리에겐 다양한 접근법이 필요하다”고 말한다.

AI타임스 정병일 위원 jbi@aitimes.com

[관련 기사]자율주행차 사고 나면 누구 책임일까?

[관련 기사][김미정의 로빌리티 뿌뿌] 자율주행 자동차도 연습이 필요하다?!

[관련 기사]MIT 연구진, AI로 자율주행시 적색신호등·공회전 피하는 기술 선보여