인간 뇌 속에 있는 뉴런을 더욱 닮은 인공 신경세포 집합체가 새로 나왔다. 안정성·신뢰성 모두 지금 기술보다 높다. 기존에 사용한 불안정한 특성을 가진 필라멘트 방식을 벗어 나서다. 이를 활용해 로봇 인공 촉각 신경, 인공 귀 등 인공 뉴런이 필요한 다양한 분야에 활용될 전망이다.

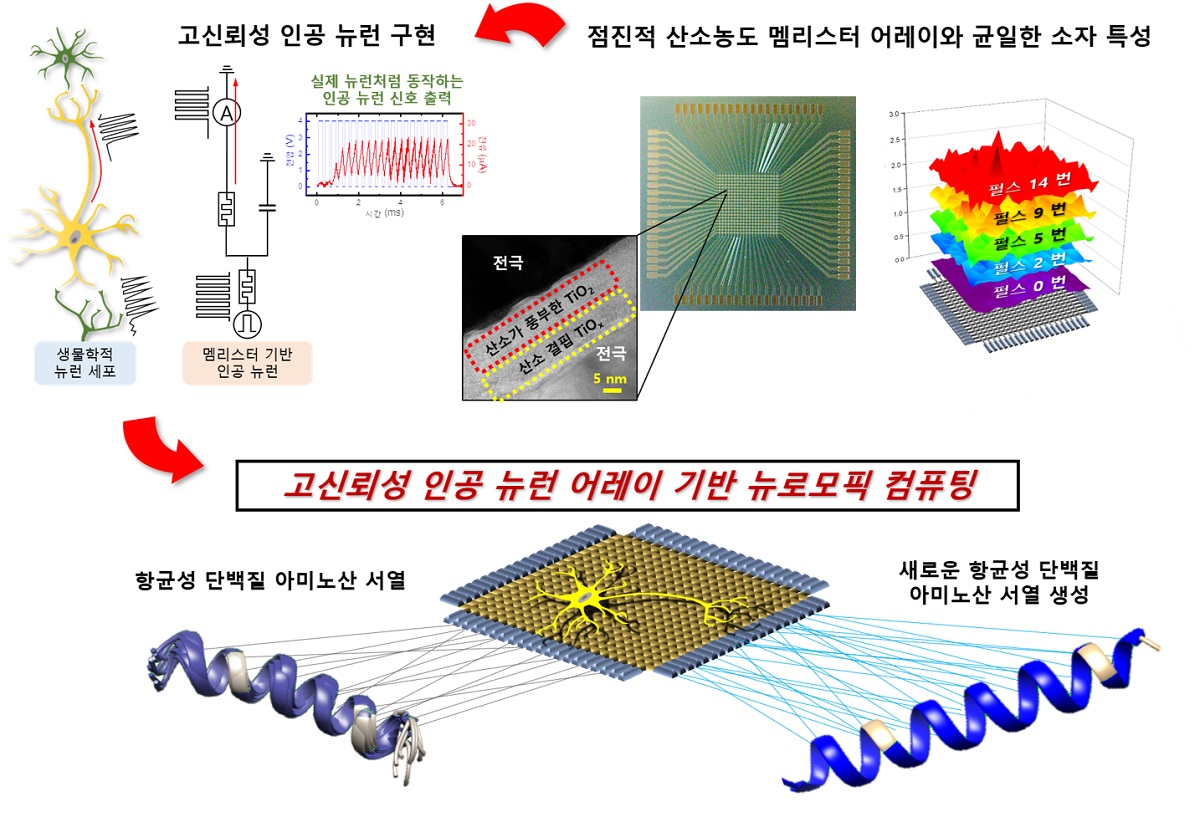

카이스트(총장 이광형, KAIST)가 인간 뇌 뉴런 세포 동작을 모사하는 ‘고신뢰성 차세대 저항 변화 소자(멤리스터) 어레이(집합체)'를 개발했다고 7일 밝혔다. 최신현 KAIST 전기및전자공학부 연구팀이 만든 기술이다.

멤리스터(Memristor)란 입력에 따라 소자 저항 상태가 바뀌는 소자를 말한다. 입력 전압 크기와 길이에 따라 소자 내부 저항 값이 바뀌며 정보를 저장하거나 처리한다.

기존 한계 극복한 멤리스터, 사람 뇌 닮아 안정성 높아

인간 뇌 속에 있는 뉴런은 들어오는 신호 크기와 주파수에 따라 스파이크(spike)라는 전기 파장을 내보내는 방식으로 정보를 처리한다. 에너지를 효율적으로 사용해 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다.

반면 컴퓨터는 데이터를 처리하는데 무조건 많은 에너지를 소비해야 한다. 컴퓨터가 아무리 발달해도 효율성 부분에서는 사람 뇌보다 부족하다. 인간 뇌 신호전달 시스템을 컴퓨팅 기술에 적용하는 ‘뉴로모픽’ 하드웨어 기술이 활발히 연구되고 있는 이유이기도 하다. 특히 멤리스터 소자는 고집적·고효율로 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는 차세대 소자로 각광받고 있다.

기존 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅(Large-scale Neural Computing) 시스템을 구현하기에는 단위 소자가 갖는 신뢰성·수율에 문제가 있다. 기존 멤리스터는 절연체 안에서 필라멘트가 무작위로 생성·소멸해서 제어가 힘들다. 신뢰성이 낮은 이유이기도 하다. 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현하는 데 가장 큰 한계다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복했다. 필라멘트 기반 저항 변화가 아닌 산소 이온의 점진적인 이동을 활용했다. 이를 통해 저항 변화 소자를 구현할 수 있었다. 소자 신뢰성도 높였다. 단위 소자를 통한 어레이 제작 기술도 확보했다. 결과적으로 고신뢰성 인공 뉴런 소자 400개를 100% 수율의 크로스바 어레이 형태로 집적하는 데 성공했다.

"인공 뉴런·시냅스 소자, 제조 공정 통일 필요"

연구팀은 제작한 고신뢰성 인공 뉴런 어레이 기반 뉴로모픽 시스템으로 향균성 단백질(anti-microbial peptide) 아미노산 서열을 학습했다. 이를 바탕으로 새로운 향균성 단백질 뉴로모픽 시스템을 구현했다.

더 나아가 음성 인식, 심전도 진단 등에도 활용할 전망이다. 응용 범위가 넓어지려면 넘어야 할 산이 하나 더 있다. '시냅스-뉴런 동시 집적 기술'연구가 추가로 필요하다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 박시온 석박통합과정 연구원은 “우리 뇌는 뉴런들과 뉴런 사이 연결인 ‘시냅스’로 이뤄졌다”며 “뇌를 모방하려면 본 연구에서 만든 인공 뉴런·인공 시냅스를 모두 하나의 칩 위에 구현할 수 있어야 한다”고 <AI 타임스> 와의 통화에서 언급했다.

박시온 연구원은 "결과적으로 추후 뉴로모픽 응용에 활발히 적용하려면 인공 시냅스·인공 뉴런을 하나의 칩에 구현하는 시냅스-뉴런 동시 집적 기술연구가 더 필요하다"고 강조했다. 그는 "인공 뉴런·인공 시냅스 소자 공정이 같아야 실현 가능한 부분이다"고도 말했다. 박 연구원 설명에 따르면 현재는 제조 공정이 각각 다른 상태라 해당 시스템이 구현된 결과가 많지 않다.

추가적인 연구·제작 공정 통합으로 기술이 보완되면 향후 음성 인식, 심전도 진단 등 순차적 데이터를 높은 에너지 효율과 고집적으로 처리하는 인공지능(AI) 구현이 가능할 전망이다. 예를 들어 사람 촉각처럼 외부 신호를 전달하는 로봇의 인공 촉각 신경 같은 인공 뉴런이 필요한 다양한 분야에서 활발히 적용될 수 있다.

박시온 연구원은 “이번에 개발한 고신뢰성 인공 뉴런 소자는 안정적인 특성과 높은 수율로 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 구현에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.

박시온, 정학천 카이스트 전기및전자공학부 석박사통합과정, 박종용 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’ 6월호에 출판됐다. 논문명은 ‘Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing’ 이다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com

- "앗, 따가워!"···마찰전기 발생 원리, 수천 년 만에 KAIST가 풀어

- 카이스트·서강대, '메타버스 융합대학원 지원사업' 선정

- "배터리 속 다 보여" 카이스트, 리튬이온·전자 모습 영상화 기술 내놔

- 英 국방부, 첫 양자 컴퓨터 구축…국내 상황은?

- KT-카이스트, 인공지능 공동연구센터 설립...멀티모달 AI 연구

- "난제도 척척 풀어"...카이스트, 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터 개발

- "AI에 코 달았다"···카이스트, 유해가스 인식하는 전자코 선보여

- 생각을 사진으로 바꿔주는 꿈의 AI 나왔다

- AI, 새로운 냄새를 디자인하다

- 비디오 게임하는 뉴런 칩 '디쉬브레인'