미시간 주립 대학의 연구진이 암 냄새를 맡는 사이보그 메뚜기를 만들었다. 해당 발표는 생명 과학 분야에서 출판되지 않은 출판물을 소개하거나 저장하고 배포까지 진행하는 무료 온라인 서비스 바이오알시브(bioRxiv)에 게재됐다.

연구진은 COVID-19 감염 여부를 감지하는데 동물을 활용하려는 시도에서 사이보그 메뚜기 아이디어를 얻었다. 많은 연구자들이 후각을 통해 질병여부를 비교적 정확하게 판명할 수 있는 개를 훈련시킴으로써 감염여부를 확인하려 했다. 그러나 개를 훈련시키는 것은 비용이 많이 들고 개 한 마리가 확인할 수 있는 한계가 있기 때문에 연구자들은 더 나은 방식을 고민했다.

이에 미시간 주립 대학의 연구진은 이러한 고민 자체에서 아이디어를 얻었고 새로운 방식의 접근을 시작했다. 동물의 예민한 감각을 이용한다는 아이디어를 곤충으로 확장시킨 것이다. 그 후 연구진은 그간의 연구성과를 종합하여 지난달 26일 바이오알시브에 관련 보고서를 게재해 메뚜기 기반 암 검진 시스템을 자세히 설명했다.

바이오알시브는 비영리 연구 및 교육 기관으로 콜드 스프링 하버 연구소(Cold Spring Harbor Laboratory)에서 운영한다. 해당 서비스에서 발표되는 보고서는 일반 매체나 저널에 정식 게시되기 전에 동료 검토, 편집 또는 조판이 되지 않은 상태이다. 하지만 기본적으로 공격적이거나 비과학적인 내용과 건강, 또는 생물 보안에 위험을 초래할 수 있는 자료에 대한 심사 과정을 거친다.

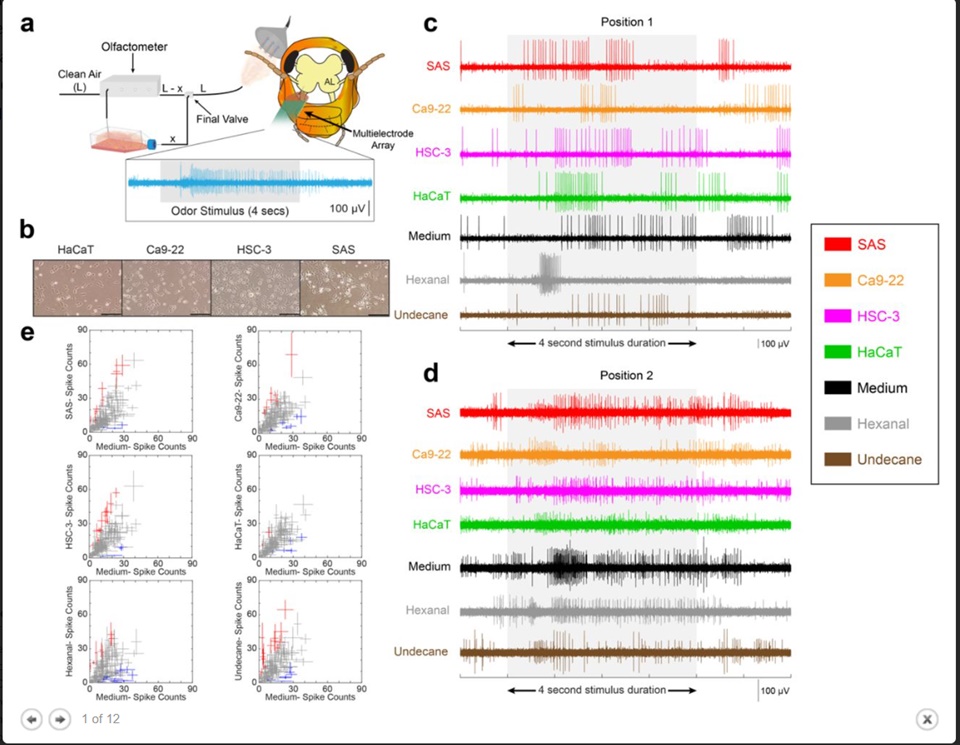

글로벌 IT전문 매체 엔가젯(Engadget)에서는 지난 21일(현지시간), 해당 발표를 보도했다. 엔가젯에 따르면 이 기술은 데바짓 사하(Debajit Saha) 교수와 그의 동료들이 전극을 뇌엽에 이식한 메뚜기로 암 여부를 식별할 수 있도록 한 것이다. 그 전극은 냄새를 감지하는 데 사용하는 각 곤충의 더듬이에서 신호를 포착하는 역할을 한다.

해당 보고서에 따르면 메뚜기들은 암 세포의 대사과정에서 발생하는 유기 화합물을 감지한다. 실험을 통해 연구진이 배양한 구강암 세포와 건강한 세포를 정확히 구별해 내는 것을 증명했고 각기 다른 암세포를 구별하는 것도 확인했다.

연구진은 “암세포에서 대사 과정이 변경되고 이러한 변화가 호기의 휘발성 유기 화합물(VOC) 구성에서 나타난다는 압도적인 증거가 있다”며 “우리는 암 감지를 위한 곤충 후각 신경 회로 기반 VOC 센서의 새로운 접근 방식을 취했다”고 밝혔다.

또한 연구진은 “별도의 건강한 구강 세포와 함께 세 가지 유형의 암이 있는 인간 구강 세포를 성장시켰고, 이러한 조직에서 방출되는 가스를 포착하는 장치를 만들었다”며 “그 결과 메뚜기의 뇌가 각 유형의 조직에 다르게 반응하고 가스 기록만으로 병든 세포를 정확하게 식별할 수 있다는 것을 발견했다”고 보고했다.

이에 엔가젯은 “지역 클리닉에서 암 검진에 곤충을 사용하는 것을 본 적이 있는지 말하기는 어렵다”며 곤충에 대한 일반적인 거부감으로 인해 실제 의료 행위로 사용될 가능성에 대한 의문을 제기했다. 또한 “이 발표는 아직 동료 심사를 거치지 않았으며 FDA와 같은 규제 기관이 그러한 절차를 승인할지 여부를 알기 어렵다”고 덧붙였다.

이밖에도 “사람들은 또한 메뚜기 치료가 여러가지로 의심스럽다고 생각할 수 있다”며 살아있는 메뚜기가 공격하는 등의 상상도 할 수 있다고 우려했는데, 데바짓 사하는 'MIT 기술 리뷰(MIT Technology Review)'에 "곤충은 신체 기능 면에서 죽었다”고 밝히며 "단지 뇌가 살아 있는 상태로 유지되고 있을 뿐”이라고 말했다.

엔가젯은 과정상 예상되는 우려에도 불구하고 사하와 그의 팀이 “프로젝트 작업을 계속할 계획”이라며 “그들의 시스템이 작동하려면 6에서 10개의 메뚜기 뇌가 필요하다”고 분석했다. 그러면서 사하가 최종적으로 원하는 것은 “더 많은 뉴런을 기록할 수 있게 하여 단일 메뚜기 뇌를 충분하게 만드는 것”이며 “또한 팀이 실험실 외부에서 시스템을 사용할 수 있도록 뇌와 안테나를 고정하는 장치를 휴대형으로 만드는 것”이라고 전했다.

한편 사이보그란 전체가 기계장치로 구성된 로봇과는 달리 유기물, 혹은 생명체 기반의 틀에 기계장치를 장착하거나 대체한 상태를 뜻한다. 일반적으로는 뇌를 제외한 인간의 신체를 부분적으로 기계화 하는 것을 뜻하는데, 해당 연구에서는 메뚜기의 몸 전체를 그대로 사용하되 뇌엽에 전극을 달아 사용자가 원하는 행동을 시키는 방식으로 구현됐다.

AI타임스 이성관 busylife12@naver.com

[관련 기사] 일자리 뺏는다는 로봇, 내 옆자리 동료로

[관련 기사] 어르신 위한 AI 돌봄 로봇, 15억원 투자 유치

[관련 기사] "한밤중에 화장실 가도 무섭지 않아"…움직이는 램프로봇 등장