한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형)은 김동준 전기및전자공학부 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기 및 쓰기 성능을 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU와 GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용하는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성했다고 전했다.

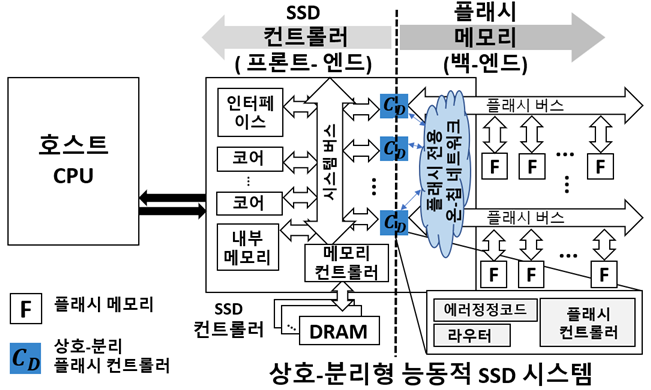

이를 통해 성능을 극대화하는 상호-분리형 구조를 제안했으며, SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

최근 인공지능(AI)을 훈련하기 위해 많은 데이터가 필요해지면서 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD의 필요성이 높아지고 있으나, 고성능 SSD 제품일수록 내부 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다는 문제를 해결한 것.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드, 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드로 구분했다. 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

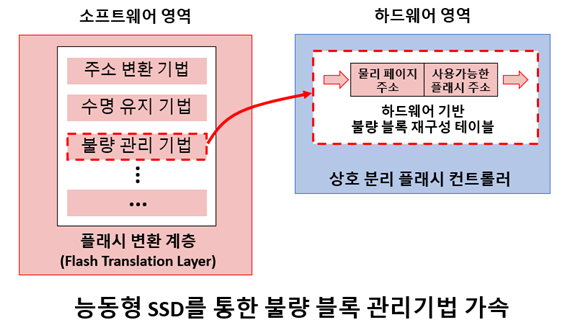

SSD 구동 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속, 플래시 메모리가 갖는 한계를 극복할 수 있도록 했다. 또 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한하지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다.

이를 통해 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다는 설명이다.

김지호 KAIST 전기및전자공학부 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(ISCA 2023)'에서 19일 발표할 예정이다.

김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD의 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며 “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다"고 말했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 정명수 KAIST 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이룬 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행했다.

임대준 기자 ydj@aitimes.com