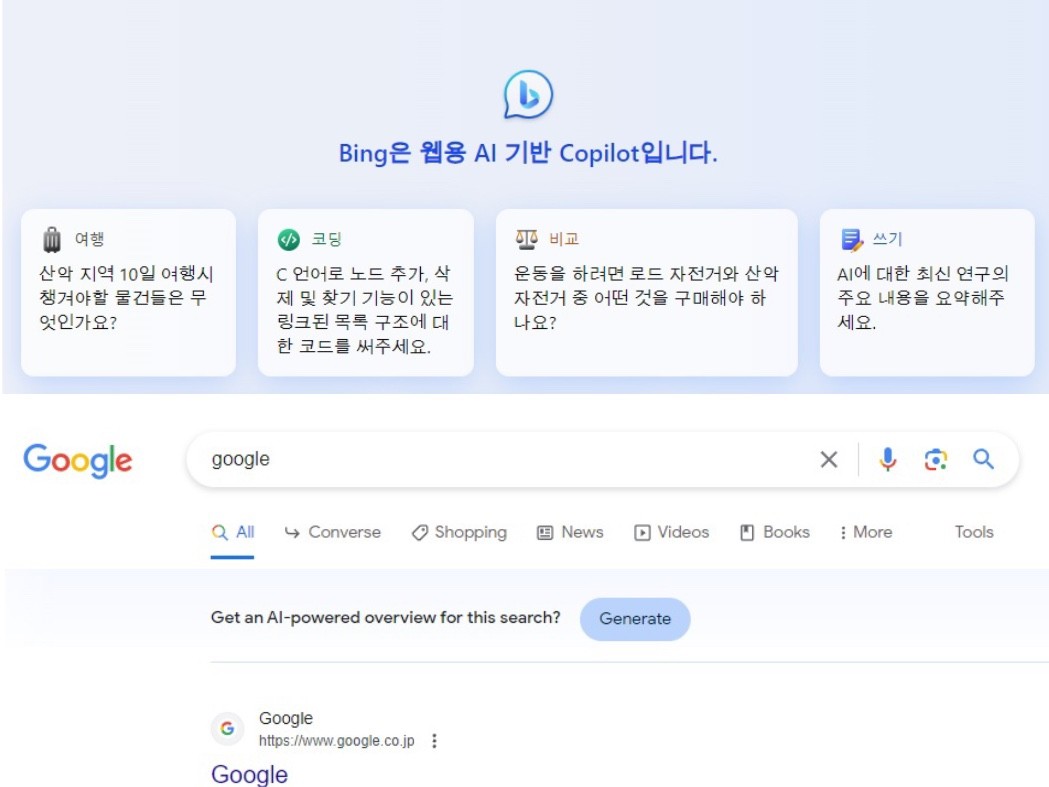

올 초부터 '검색 전쟁'으로 화제가 됐던 인공지능(AI) 챗봇 검색을 드디어 한국에서도 모두 체험해 볼 수 있게 됐다. 구글이 지난 9일 ‘생성 AI 검색(SGE)’ 한국어 서비스를 출시했기 때문이다. 반면 마이크로소프트(MS)는 일찌감치 오픈AI의 '챗GPT'를 검색해 통합한 '빙 챗'을 출시, 이미 국내 사용자들에게도 익숙한 편이다.

이에 두 서비스를 비교해 봤다. 둘 다 기본 검색창에서 '대화(SGE)'와 '채팅(빙 챗)'을 선택하면 된다.

답변을 보여주는 방식은 좀 다르다. 구글은 기존 검색과 같이 챗봇 답변 아래에 관련 링크를 나열하는 식이지만, MS는 답변 내에 링크를 붙여 진짜 채팅처럼 보이게 했다. 기존 방식이 익숙하면 구글을, 대화 형식이 편하면 MS가 더 매력적인 정도다.

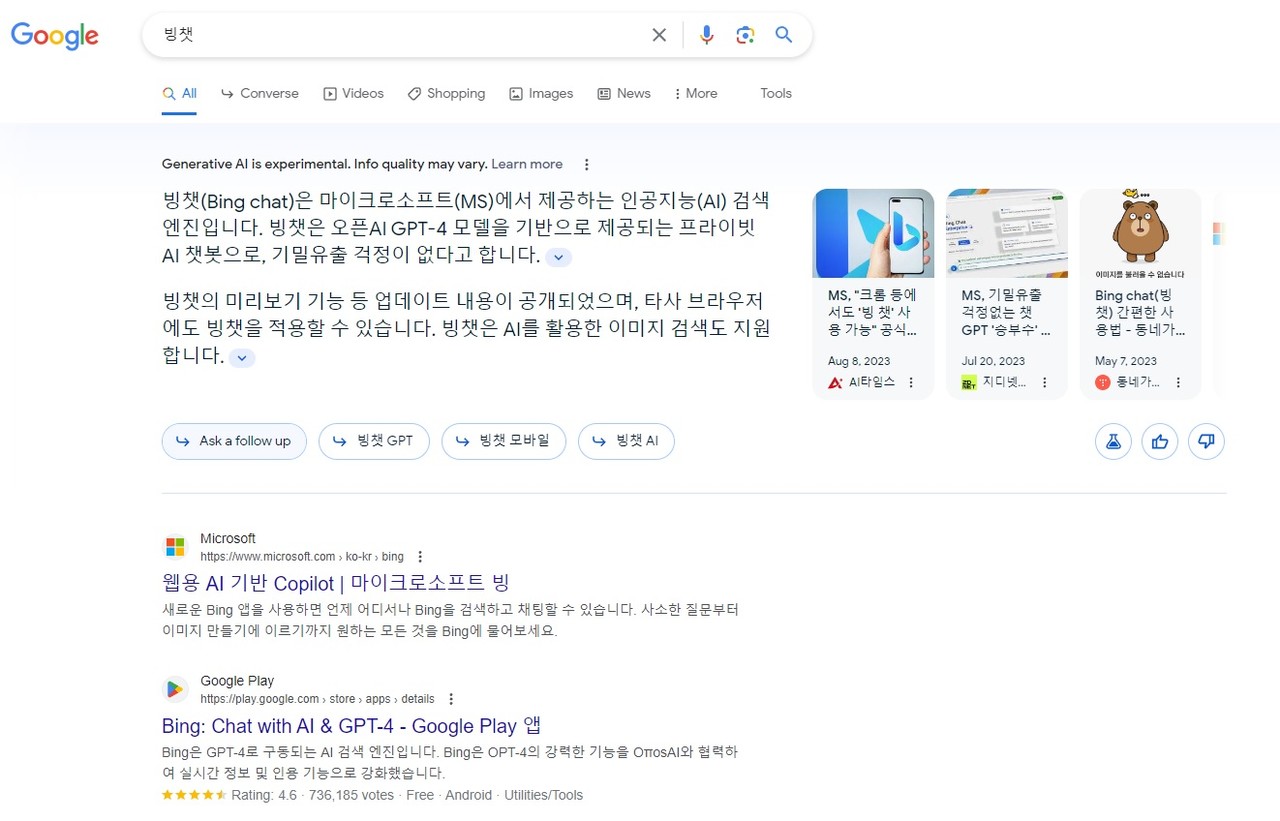

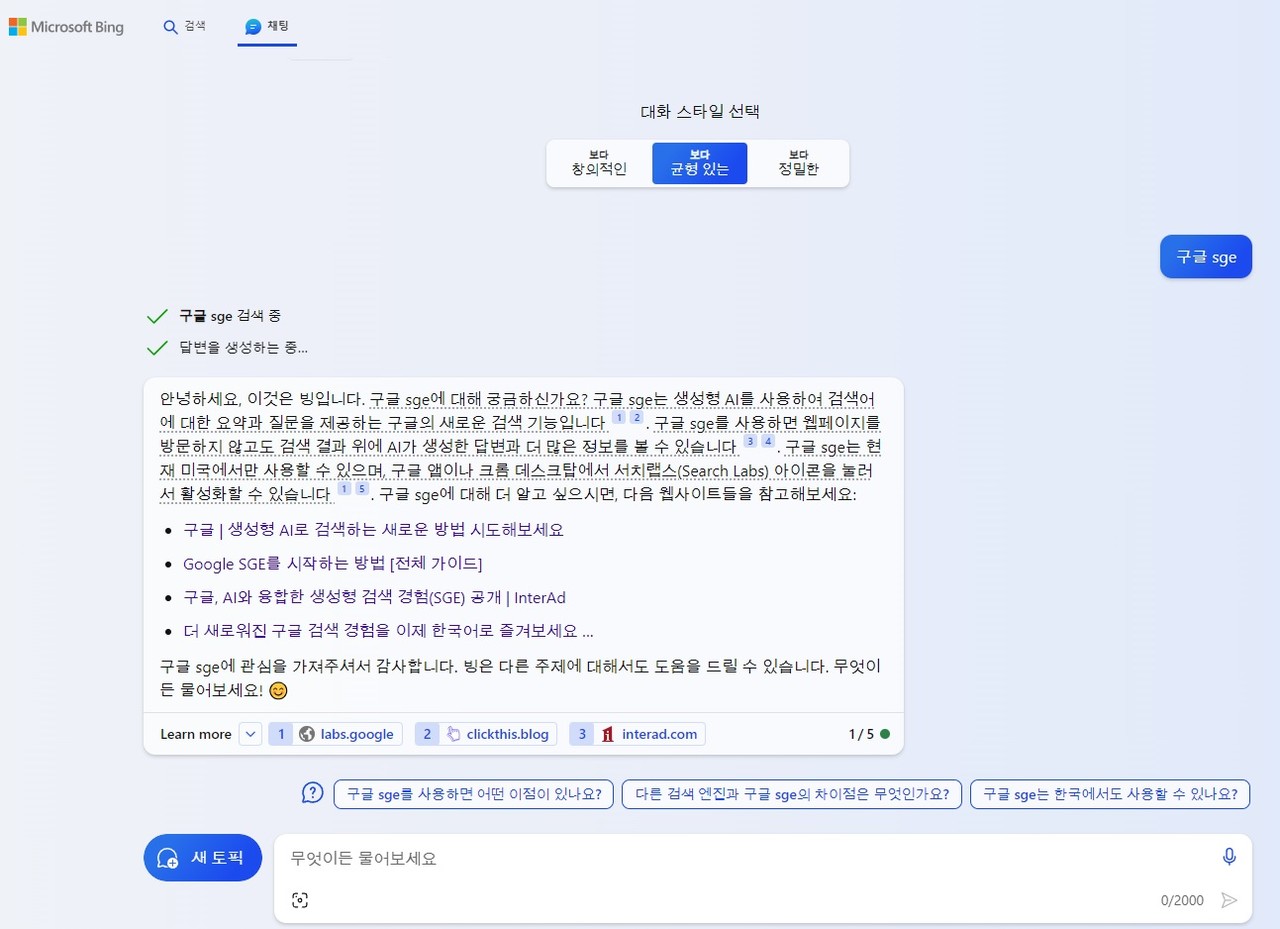

우선 상대에 대한 질문으로 시작했다. 검색 전쟁에 돌입한 두 회사가 과연 상대에 대해서는 어떤 정보를 줄지 궁금했기 때문이다.

글자 수부터 따져봤다. 구글 SGE는 '빙 챗'을 설명하는 데 355자를 사용했고, 빙 챗은 구글 SGE에 518자를 썼다. 양으로만 따지만 빙 챗이 좀 더 후하다고 할까.

답변 내용은 이미 알려진 그대로이며, 특이 사항은 없었다. 다만 빙 챗은 아직도 SGE가 미국에서만 사용 가능하다는 이전 설명을 내놓았다. 답변의 근거가 되는 기사나 링크를 제시하는 방법은 흡사했다.

이번에는 자신에 대해 물어봤다. 빙 챗은 자신을 311자로 표현했다. 구글 SGE를 설명할 때보다 더 적은 양이다. 딱히 자신을 홍보하는 부분도 없었다. 다만 답변 끝에 웃은 얼굴 아이콘을 배치한 게 특이했다.

반면 구글 SGE는 244자로 자신을 표현했다. 역시 빙 챗 설명보다 적은 양이다. 하지만 여기에는 11월9일 한국 서비스를 시작했다는 최신 정보가 담겨 있었다.

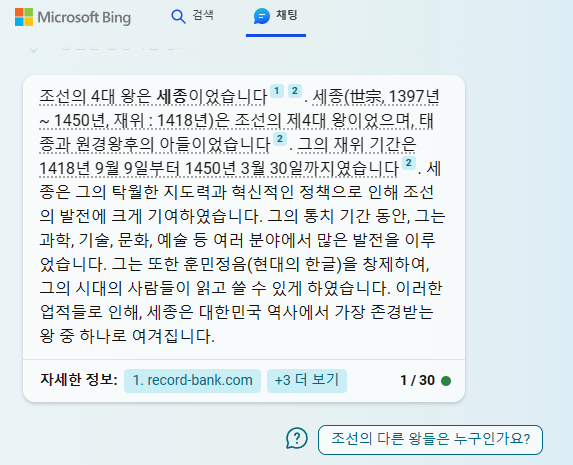

두번째로는 누가 한국에 대해 더 많이 알고 있는지를 비교해 봤다. '조선의 4대 왕은 누구인가'라는 질문이다. 둘 다 정확하게 '세종'이라는 답을 내놓았다.

그러나 두 검색은 여기에서 차를 드러났다. 기본 정보는 거의 흡사하지만, 치적을 설명한 부분은 달랐다. 구글은 '세종이 자주성을 높이기 위해 노력했다'라며 그 예로 명나라 사신이 조선에 올 때 영접사를 파견해 잔치를 베풀고 임금과 신하가 모두 나가 마중했다는 것을 들었다. 자주성에 명나라 사진 접대라니.

반면 빙 챗은 정확하게 요점을 잡아냈다. 재임 동안 과학, 기술, 문화, 예술 등 여러 분야에서 많은 발전을 이뤘으며 훈민정음을 창제하는 등 업적들로 인해 대한민국 역사에서 가장 존경받는 왕 중 하나로 여겨진다고 소개했다.

최신 유행에 대해서도 체크해 봤다. '스우파2의 최고 스타가 누구인가'라는 질문을 던졌다.

둘다 우승팀 베베의 리더 바다를 꼽았다. SGE 업데이트 사실을 놓쳤던 빙 챗도 2주전 막을 내린 스우파에 대해서는 정확한 답을 내놓았다.

내친김에 베베의 춤을 볼 수 있는 곳을 추천해달라고 했다. 여기에서는 구글이 우위를 보였다. 빙 챗은 그냥 텍스트로 '엠넷이나 네이버 블로그'라고 설명해 놓았지만, 구글은 자회사인 유튜브의 링크를 걸어놓았다.

이 밖에도 '올겨울 유행할 잇 아이템'이나 '크리스마스 즐기는 방법' 등에 대해서도 질문을 던졌다. 위 질문들과 거의 흡사한 양상이었다.

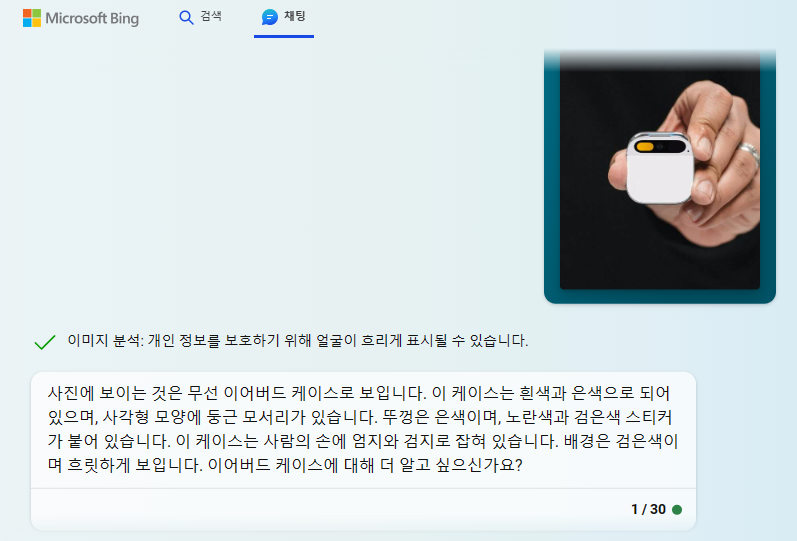

그리고 이미지 입력이나 출력 등 '멀티모'은 빙 챗에서만 가능했다. 구글은 SGE에 이미지 생성 AI '이마젠'을 적용한다고 최근 발표했지만, 아직 테스트에는 포함되지 않은 것으로 보인다.

다만 빙 챗의 이미지 입력은 최신 제품 '아이핀'을 '이어버드'라고 잘못 알아봤다. '푸른 하늘 은하수를 그려달라'는 주문에는 '달리 3'를 활용해 4장을 생성해 냈다.

종합적으로 답변의 내용은 빙 챗이 좀 더 정확하고 요지에 가깝다고 볼 수 있었다. 이미지 입출력이 가능한 것도 빙 챗의 강점이다.

구글은 이제 막 국내 테스트를 시작한 만큼 향후 업데이트를 지켜볼 필요가 있다. 다만 기존 검객 방식이 익숙하고 관련 링크나 영상 등을 참고하려면 구글 쪽이 더 편할 수 있다는 생각이 들었다. 물론 광고가 주 수익원인 구글로서는 다양한 링크를 보여주는 것이 중요할 수밖에 없다.

잘못된 답을 내놓을 때도 있지만 기능면에서는 '챗GPT'를 탑재한 빙 챗이, UI/UX의 익숙함에서는 SGE가 더 앞선다고 볼 수 있다. 오픈AI의 '챗GPT'를 도입한 MS와 기존 검색 최강자인 구글의 특징이 생성 AI 검색에서도 그대로 드러난 셈이다.

이주영 기자 juyoung09@aitimes.com