음력 8월15일 추석은 농경사회였던 조선시대, 가을 추수를 끝내기 전에 조상들의 무덤에 성묘를 하고 송편과 햇과일로 차례를 지낸 풍습에서 유래했다.

농촌진흥청에 따르면 추석 차례상은 지역에 가풍에 따라 다르지만, 일반적으로 추석 차례상에는 송편, 전, 토란국, 햇과일, 잡채, 갈비찜, 삼색나물 등이 오른다.

송편은 찜기에 솔잎을 깔고 쪄내었다는 뜻인 '송병(松餠)'의 이름이 변한 것이다. 가장 흔한 송편은 반달모양의 송편인데, 반달송편은 백제의 마지막 왕인 의자왕에 관한 이야기에서 유래됐다.

삼국사기에 기록을 보면, 당시 추석에 백성들이 둥근 보름달 모양의 송편을 빚었다. 그러던 556년 6월 어느 깊은 밤 의자왕은 백제가 곧 망한다고 외치는 도깨비불이 땅속으로 사라지는 꿈을 꿨다. 의자왕은 꿈속에서 본대로 도깨비불이 사라진 땅을 팠고 거북이 등껍질을 발견했는데, 등껍질에는 '백제는 둥근 달이요, 신라는 반달이라'고 쓰여있었다.

점술가는 이를 백제는 이미 꽉찬 보름달이니 쇠퇴할 것이고, 신라는 반달이니 점점 큰 나라가 될 거라고 해석했다가 의자왕의 분노를 사 목이 베였다. 그러나 실제 백제는 660년 신라와 당나라 연합군에 패해 멸망했고, 그후 백성들은 추석에 반달모양의 송편을 빚게 되었다고 한다.

이처럼 차례상은 시대적 변화에 따라 달라지곤 했다. 조선에는 유교적 전통과 예법을 따랐으나, 일제강점기와 산업화를 거치면서 차례음식의 구성도 간소하게 변했다. 최근에는 차례를 없애고 가족 모임이나 여행으로 추모와 감사의 의미를 표현하는 가정도 늘고 있다.

이런 추이라면 2050년 한국의 추석 차례는 어떤 풍경일까.

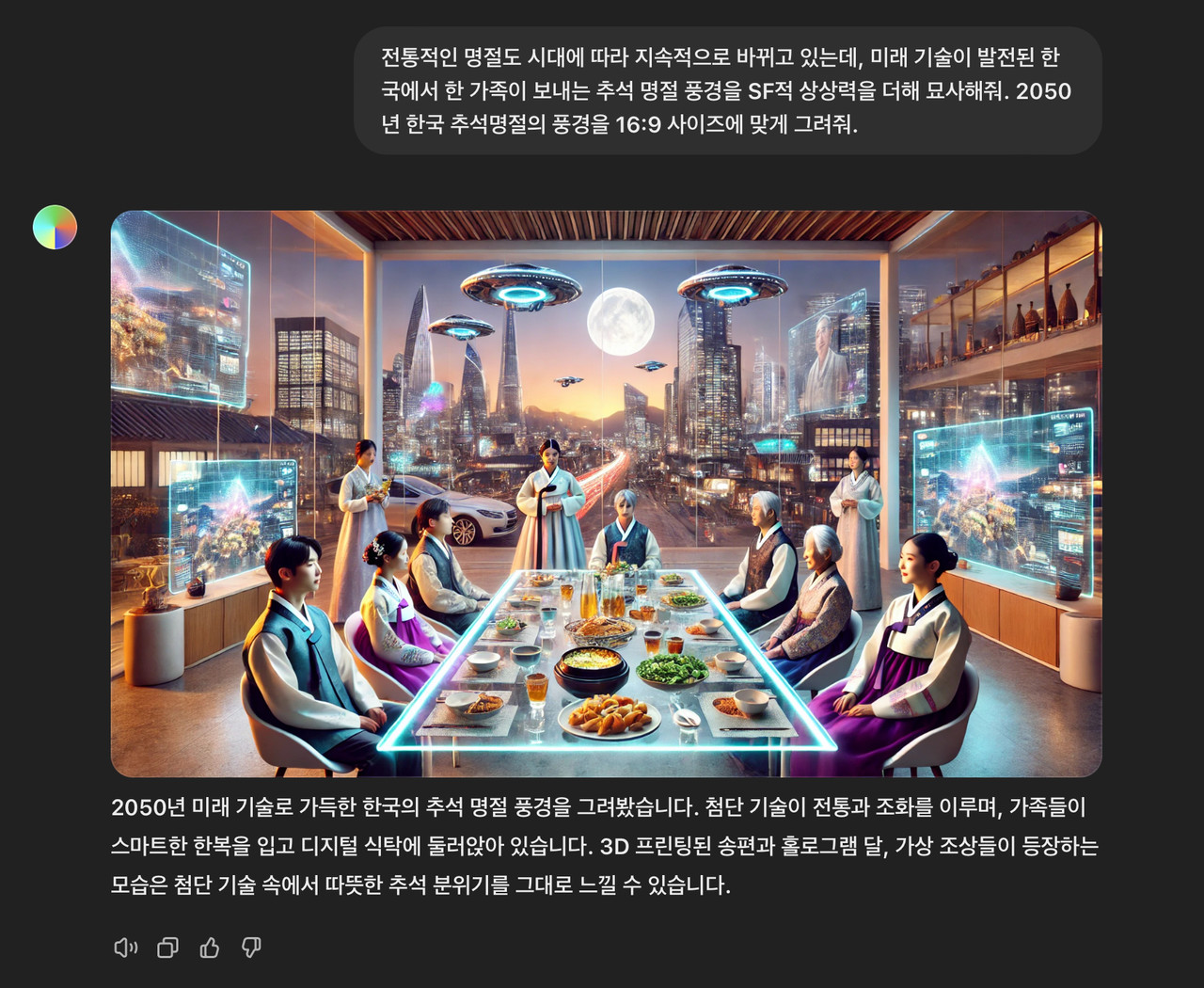

'챗GPT'는 2050년의 풍경을 가족들은 스마트 한복을 입고 디지털 식탁에 둘러앉으며, 드론이 3D 프린터로 만든 음식상을 차릴 것이라고 예상했다. 별도의 조리가 필요없기 때문에 로봇 대신 운반용 드론이 등장하는 것도 나름 특이하다.

특히 디지털휴먼화한 조상이 차례상에 홀로그램으로 등장할 것으로 봤다. 돌아가신 조상과 대화를 하며 차례를 지낼 수도 있는 것이다.

소형 드론이 날아다니며 주방에서 3D 프린터로 만든 음식을 옮기고 있다. 떡과 갈비찜, 과일 등 지금 차례상에 오르는 음식들이 그대로 등장했다.

다른 그림에는 드론이 3D 프린터를 부착, 음식을 만들고 있다. 음식에 관한 정보와 영양 성분이 표시되는 것도 인상적이다.

이번 추석 풍경은 오픈AI의 최신 모델 '오픈 AI o1'을 통해 물어 봤다.

추론 능력이 향상된 챗GPT는 이처럼 26년 뒤 추석이 디지털화되는 것으로 묘사했다. 간소화를 넘어, 인간은 아무 것도 하지 않아도 된다는 말이다.

2050년 추석은 AI가 묘사한 대로 수백년간의 전통을 벗어나 첨단화될까, 아니면 아예 과거의 유물로 사라질 수도 있을까. 기술이 인간의 삶을 바꿔 놓을 것이라는 점만은 확실할 것으로 보인다.

박수빈 기자 sbin08@aitimes.com