언어 예술인 ‘시(詩)’를 짓는 인공지능(AI)이 있다. 이제 AI가 다양한 예술창작 영역에 손길을 뻗치고 있다. 예술창작에 뛰어든 AI의 활약이 날로 커지는 가운데 시작(詩作)하는 AI인 ‘시아(SIA)’가 첫 시집 출간을 앞두고 있어 눈길을 끈다. 아울러 시아가 쓴 시들을 바탕으로 시극 공연도 펼쳐진다.

‘시아’는 지난해 카카오브레인의 초거대 AI 언어 모델 ‘KoGPT’를 기반으로 태어났다. 인터넷 백과사전과 뉴스 등을 읽으며 한국어를 공부했고 1만 3천여 편에 달하는 시를 읽으며 작법을 배워 시를 쓸 수 있게 됐다고 한다. 그동안 갈고 닦은 시작(詩作) 실력으로 써내려간 시들을 이달 책과 공연으로 풀어낼 예정이다.

※ KoGPT : 카카오브레인이 개발한 한국어 특화 초거대 AI 언어 모델. 60억 개의 매개변수(파라미터)와 2,000억 개 토큰(token)의 한국어 데이터를 바탕으로 구축됐다. 해당 모델은 한국어를 사전적·문맥적으로 이해한다. 지난해 11월 오픈소스 커뮤니티 깃허브(GitHub)에 공개된 바 있다.

초거대 AI 모델, 문화·예술 분야 진출 속도 낼까

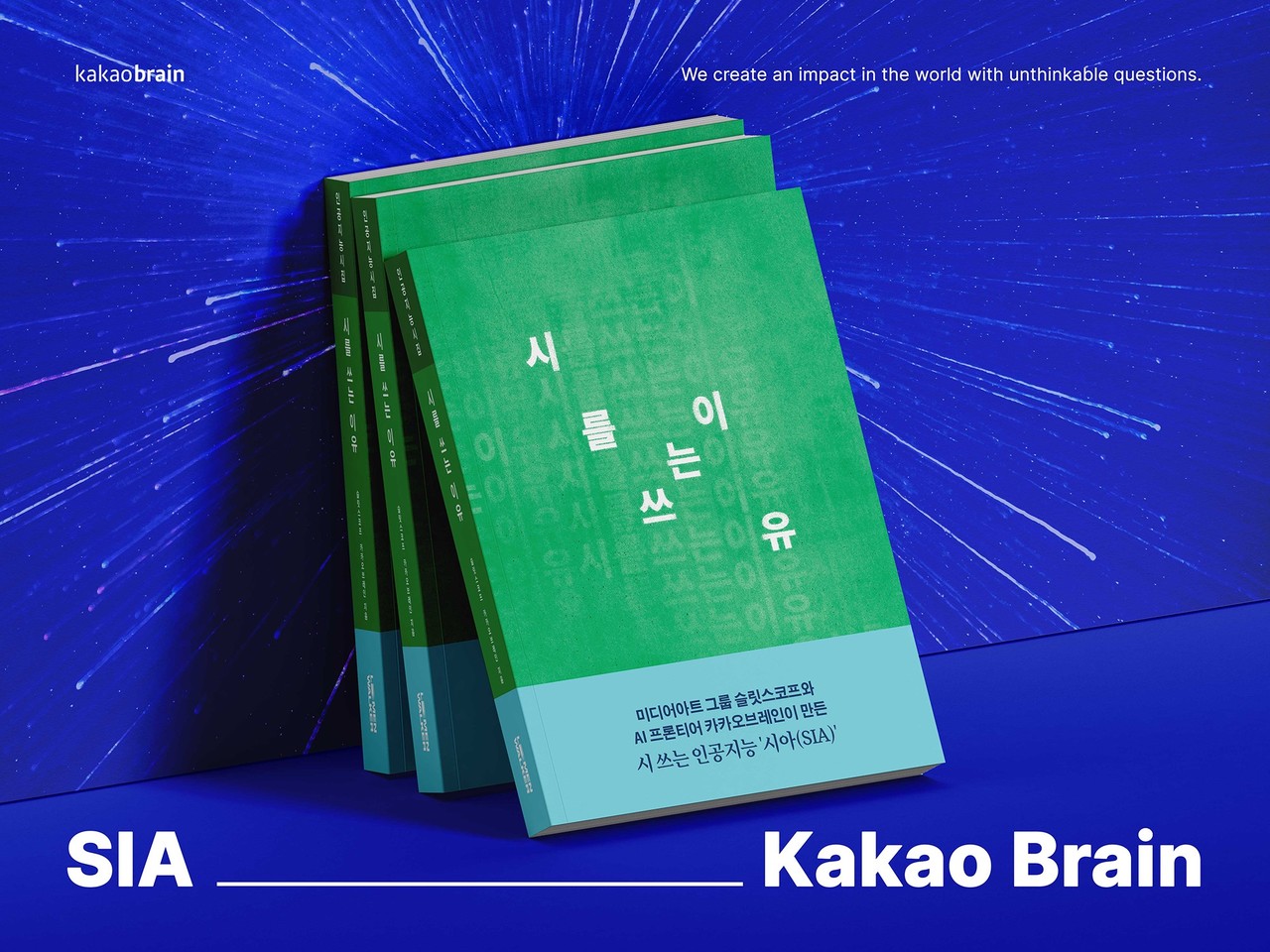

시 쓰는 AI 모델 ‘시아’는 ‘카카오브레인’과 미디어아트 그룹 ‘슬릿스코프’의 손에서 탄생했다. 주제어와 명령어만 입력되면 정보의 맥락을 이해하고 곧바로 시를 지을 수 있다. 시아는 그간 써온 시들을 모아 오는 8일 첫 번째 시집인 ‘시를 쓰는 이유’를 선보인다. 이번 시집에는 총 53편의 시가 수록돼 있다. 시아는 첫 시집에서 자신이 사용하는 언어이자 디지털 연산을 위한 기계어 ‘공(0)’과 ‘일(1)’을 주제로 시를 썼다.

‘영’이 아닌 ‘공’으로 표기한 것은 존재와 비존재, 의미와 무의미의 관계를 함께 담고자 한 카카오브레인과 슬릿스코프의 의도다. 무의미·비존재(off)의 뜻을 지닌 ‘공(0)’을 주제로 한 1부 시들은 슬릿스코프가 그간 작업 노트에서 나온 임의의 표현들을 시상으로 창작됐다. 또 2부에서는 의미·존재(on)를 뜻하는 ‘일(1)’을 주제로 수학과 과학을 시상으로 한 시들이 담겼다. 1부는 ‘개인의 주관적인 부분’을, 2부는 ‘객관적인 대상이나 사실’을 시상으로 시들이 생성됐다는 설명이다.

‘시아’ 개발에 참여한 슬릿스코프는 연출가이자 미디어 아티스트인 김제민과 AI 연구자 겸 소프트웨어 개발자인 김근형이 만나 시작된 미디어아트 그룹이다. 이들은 예술과 과학이라는 서로 다른 분야에서 활동해오다 지난 2018년 AI와 예술가들이 즉흥적으로 텍스트를 만들어가는 퍼포먼스 ‘아이퀘스천(I Question)’을 함께 작업하면서 인연을 맺었다.

슬릿스코프는 오는 12일부터 14일까지 대학로예술극장 소극장에서 ‘시를 쓰는 이유’에 수록된 시들을 활용한 시극 공연 ‘파포스(PAPHOS)’도 펼칠 예정이다. 김제민 연출가가 예술 경계의 질문과 실험을 위해 만든 단체 ‘리멘워커’가 이번 시극 제작에 나섰다. ‘파포스’는 그리스 신화에서 조각가 피그말리온과 그의 조각상 갈라테이아 사이에서 낳은 아이의 이름이다. 인간과 기계의 관계를 상징적으로 보여주는 셈이다. 인간과 기술의 상생적 관계 속에서 리멘워커와 시아 사이에서 태어난 작품임을 은유적으로 표현한 것.

리멘워커는 지난해 신촌문화발전소에서 ‘시작하는 아이’ 공연으로 시아를 처음 소개한 데 이어 올해는 시아를 작가로 한 인공지능 시극을 한국문화예술위원회 예술과기술융합지원사업 지원을 받아 선보이게 됐다. 이번 공연은 시아가 창작한 시 약 20여 편이 시극으로 구성돼 관객들을 찾아간다. 리멘워커는 예술과 기술, 그리고 시와 수학의 관계를 접점으로 시아의 시들에서 연상한 이미지와 의미를 통해 새로운 공연 언어를 제시한다는 구상이다.

인공지능이 쓴 시를 공연이라는 예술 장르로 치환함으로써 공연을 통해 시의 여백을 채워가면서 관객들의 ‘시심(詩心)’을 일깨우고자 한 것이다. 특히 이번 인공지능 시집 출간을 통해 KoGPT의 무궁무진한 예술적 가능성을 확인할 수 있었다는 게 카카오브레인 측의 설명이다. 카카오브레인은 앞으로도 자사의 초거대 AI 모델을 활용해 다양한 문화·예술 분야에서의 접점을 지속적으로 탐색할 계획이라고 밝혔다.

AI타임스 윤영주 기자 yyj0511@aitimes.com