미니(Mini) 인터뷰

◆ '카이캐치' 소프트웨어(SW) 개발 계기는 무엇인가요?

기존에는 위ㆍ변조 유형을 특정한 뒤 이에 대응한 기술을 개발해 왔습니다. 하지만 위ㆍ변조 유형은 다양하고 무한하기 때문에 실제 위ㆍ변조 탐지율은 5~10%로 떨어집니다. 또 일부 SW는 실제 변형과 다른 변형을 지목하기도 합니다. 이는 기존 기술이 각각의 위변조 유형을 탐지하는 SW의 집합으로 구성된 것이기 때문입니다.

◆ 기존 기술과 비교해 이번 기술의 핵심은 무엇인가요?

2015년 일반인을 대상으로 국내 최초로 사진 위ㆍ변조 탐지 서비스를 공개하고 약 3년간 운영하며 수집한 30여만장의 이미지를 분석했습니다. 저희는 이 같은 기존 기술의 문제점을 파악하고 일반적인 변형이 가해질 때 발생하는 미세 신호 변이를 조사했습니다. 이후 해당 유형을 분류한 뒤 이를 필수 변이라고 명명했습니다.

필수 변이 발생 여부를 판독ㆍ종합해 변형 발생 여부와 변형 위치 등을 확인할 수 있습니다. 이번에 개발한 기술을 사용할 경우 임의의 영상물이 주어졌을 때 위ㆍ변조 탐지율을 70% 이상까지 끌어올릴 수 있었습니다.

◆ 향후 '카이캐치' 기술이 어느 영역에서 활용할 수 있나요?

향후 이 기술을 활용할 경우 70% 이상의 높은 확률로 위ㆍ변조 여부를 판독할 수 있을 것입니다. 콘텐츠 서비스와 포털 업체, 언론 매체 등에서 사진ㆍ영상 위ㆍ변조를 확인할 수 있어 콘텐츠의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있고 디지털 사진으로 발생하는 각종 분쟁 해결에도 큰 도움을 줄 것입니다.

국내 연구진이 인공신경망 기술을 바탕으로 딥페이크를 비롯한 위ㆍ변조 사진ㆍ영상 자료를 탐지할 수 있는 소프트웨어(SW)를 개발했다.

한국과학기술원(KAISTㆍ총장 신성철)은 이흥규 전산학부 교수 연구팀이 인공신경망을 이용해 디지털 형태의 사진 변형 여부를 확인할 수 있는 SW '카이캐치(KAICATCH)'를 개발했다고 3일 밝혔다.

이번에 개발한 SW는 '디지털 이미지 위ㆍ변조 식별 웹 서비스'를 통해 수집한 30여만 장의 실제 유통 이미지 데이터, 특징ㆍ신경망 기반의 포렌식 영상 데이터, 딥페이크와 스테고 분석을 위한 대량의 실험 영상 자료 등을 정밀 분석한 연구 결과물이다.

스테고(steganography)는 이미지에 미세정보를 넣는 기술이며, 스테그(stegananlysis)의 경우 스테고를 잡아내는 기술이다.

연구팀은 두 기술이 이미지의 미세 신호를 이용하기 때문에 카이캐치 기술 개발에 큰 영향을 줬다고 설명했다. 이어 이번 기술 실험을 위해 스테고 분석에 쓰인 자료를 활용했으며, '카이캐치' 개발에 스테그 분석 기술을 응용했다.

최근 딥페이크를 포함한 각종 위ㆍ변조 영상의 온라인 유통에 따라 관련 영상 탐지 기술을 향한 관심이 증가하고 있다. 하지만 위ㆍ변조 여부를 직접 확인할 수 있는 객관적 분석 도구가 없다.

기존 탐지 기술은 제한적인 형식과 알려진 이미지 변형법 대응에 만족할 만한 탐지 성능을 보이나 디지털 사진에 적용한 변형법을 알 수 없는 경우 판독 정확성과 신뢰도가 떨어진다.

이에 이 교수팀은 특정 변형 탐지보다 '광범위한 변형 유형' 탐지 기술에 주목했다.

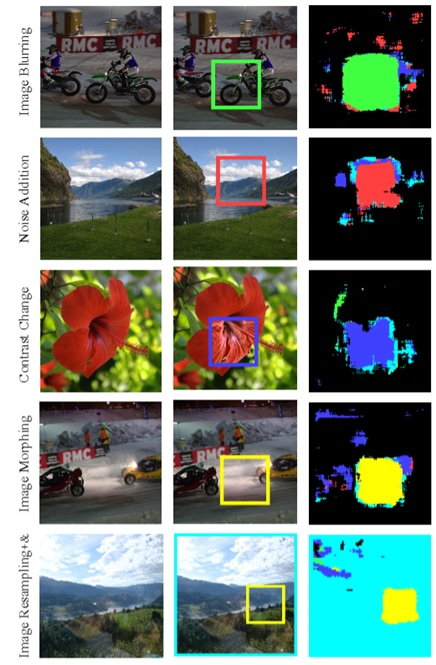

잘라 붙이기, 복사 붙이기, 지우기 등 일상적인 변형을 대상으로 항시 발생하는 변이를 분류ㆍ정리해 필수 변이로 정의한 뒤 이를 종합 탐지하는 연구를 수행했다. 그 결과 변형 유형을 특정하지 못한 상태에서 변형 발생 여부를 판단할 수 있었다.

또 BMPㆍTIFㆍTIFFㆍPNG 등 무압축, 무손실 압축을 포함해 50여개 표준 양자화 테이블과 1000여개의 비표준 양자화 테이블에 기반한 JPEG 이미지도 처리할 수 있다.

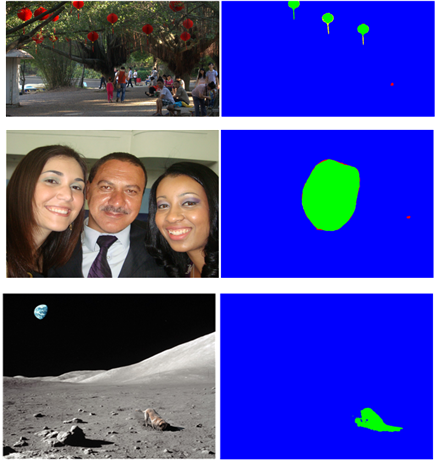

이 교수팀이 개발한 '카이캐치'는 전통적 영상 포렌식 기술, 스테고 분석 기술 등 픽셀 단위의 미세 변화를 탐지하는 기술을 응용했다. '이상 영역 추정 엔진'과 '이상 유형 분석 엔진' 두 개 인공지능(AI) 엔진으로 구성, 두 엔진을 바탕으로 결과를 판단한다. 디지털 사진 속 다양한 변형 탐지 기능과 사진의 변형 영역 추정 기능 등도 함께 제공한다.

이흥규 교수는 "이번 기술은 임의의 환경에서 주어진 디지털 사진의 변형 여부를 판단하는 데 탁월한 성능을 보인다"며 "향후 포토샵을 비롯한 각종 편집 도구의 고급 기능을 탐지할 수 있도록 하고, 실험실 수준의 딥페이크 탐지 엔진과 일반 비디오 변형 탐지 엔진을 실용화 수준으로 발전시켜 카이캐치에 탑재할 것"이라고 말했다.

[관련 기사]딥페이크 범죄, 딥페이크 체험하고 대비한다