AI가 고고학과 만나 연구 수준을 끌어올리고 발굴속도를 빠르게 변화시키고 있다. 딥러닝 기술이 고대 문자를 풀어내거나 페루 나스카 평원 일대에 지상화를 발견했다는 뉴스는 모두 최근 1년 사이에 전해진 소식이다.

뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 딥러닝에서 심층신경망으로 구분되는 합성곱 신경망(CNN)을 활용하는 고고학자들의 이야기를 보도했다.

스위스 국립과학재단의 지나 캐스퍼리 박사는 기원 전 6세기부터 3세기까지 러시아 남부지역 초원지대에서 활약한 기마 유목민족 스키타이인의 흔적을 연구하고 있다. 캐스퍼리 박사는 당시 뉴욕시립대에서 AI를 연구 중이던 파블로 크레스포의 추천으로 인공 신경망을 도입해 위성사진을 효율적으로 검색하기 시작했다.

이 둘은 이후 팀을 이뤄 CNN으로 스키타이 지역을 집중적으로 연구하기 시작했다. CNN은 격자로 처리할 수 있는 정보를 분석하기 위해 고안된 인공지능의 일종으로 특히 사진 같은 이미지 분석에 적합하다.

크레스포 박사는 직접 화소마다 빨간색, 녹색, 파란색으로 등급을 매겨 CNN을 디자인했다. 이 CNN은 다양한 추가 파라미터에 따라 각 픽셀의 등급을 매긴다. 네트워크는 작은 픽셀 그룹을 분석한 후 연속적으로 더 큰 픽셀 그룹을 분석하면서 데이터에 일치하거나 근사치를 찾는다.

두 연구원은 CNN을 훈련시키기 위해 2000mi²(약 5180km²)에 이르는 사진으로 작업했다. 이들은 전체 사진 중 4분의 3을 이용해 스키타이 무덤 모양을 이해하도록 CNN을 훈련시켰으며 알고리즘이 무덤을 발견하지 못하거나 평평한 땅을 무덤이라고 판단하는 등의 오류를 수정해 나갔다. 이를 반복한 결과 CNN은 98%의 정확도를 보이며 스키타이 무덤을 찾아냈다.

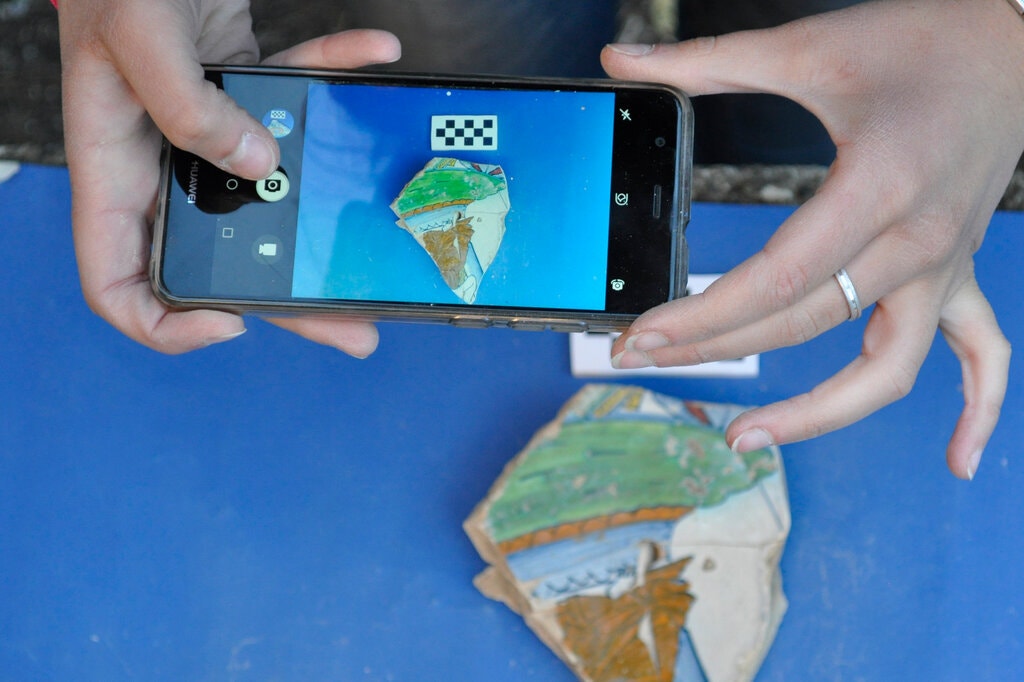

이탈리아 피사대학교에 가브리엘 가티길리아와 프란체스카 아니치니 고고학자도 CNN 신경망을 사용해 연구를 가속화하고 있다. 이들은 고대 로마 유적지를 파악하는 데 가장 중요요소 중 하나로 당시 도자기를 분석·발굴하는 작업에 CNN을 활용하고 있다.

이들은 유럽연합(EU)에서 진행하는 혁신 이니셔티브로부터 자금을 지원받아 활동하는 아카이드 프로젝트를 통해 처음 CNN을 접할 수 있었다. 이 프로젝트에는 현재 유럽 전역의 연구진과 CNN을 설계한 이스라엘의 텔아비브 대학의 컴퓨터 과학자 팀이 참여하고 있다.

아카이드 프로젝트에서는 수백여 장의 카탈로그를 디지털화 해 다양한 종류의 도자기를 인식하도록 CNN을 훈련한다. 더 많은 연구자들이 프로젝트에 참여해 여러 도자기를 데이터베이스에 추가할수록 CNN은 더욱 뛰어난 실력을 자랑하게 된다.

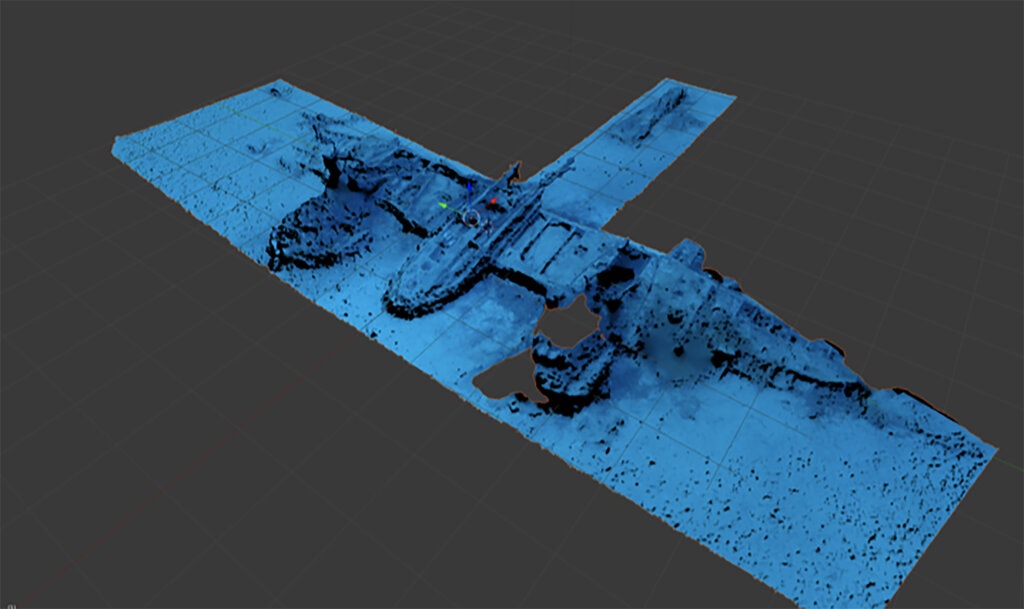

해양 고고학에서 연구에 필요한 장비는 비싸고 잠수부들은 압력 관련 부상 때문에 물 속에서 오래 있을 수도 없다. 캘리포니아주 클레어몬트에 위치한 하비 머드 대학의 크리스 클라크 엔지니어는 해저 로봇을 사용해 음파탐지기를 만든 다음 난파선과 다른 장소의 이미지를 찾기 위해 CNN을 사용하고 있다. 그는 최근 몇 년 동안 몰타 대학의 티미 감빈 고고학자와 함께 몰타 섬 주변의 지중해 바닥을 수색하고 있다.

처음 이들의 프로젝트는 애로사항이 많았다. 로봇은 난파선과 충돌하기 일쑤였고 연구팀은 시작도 전에 회수해야만 했다. 그러나 로봇 설계 및 알고리즘의 수정을 거듭해 몰타 해안 깊숙이 잠겨있는 2차 세계대전 당시 잠수 폭격기를 발견한다.

CNN으로 스키타이 지역을 연구하는 크레스포는 “CNN 알고리즘 개발은 의외로 간단했다”고 밝혔다. 프로그래밍 언어 파이썬을 사용한 작업은 한 달도 채 걸리지 않았다고 한다. 캐스퍼리 또한 “자신들이 개발한 CNN 네트워크가 앞으로 고고학자들이 유적지를 찾는 데 더 많이 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.