미니인터뷰(Mini Interview)

◆ 이번 연구의 계기는 무엇인가요?

감성 소통 시대에 모든 기기를 연결할 수 있으며, 시ㆍ청각을 뛰어넘는 기술 소재를 발굴ㆍ개발하겠다고 생각했습니다. 사람의 촉각은 외부 기계적 자극을 전기적 신호로 전환해 뇌에 전달합니다. 이 과정을 모방하기 위해 다양한 형태의 기계적 자극을 미세 제어할 수 있는 소재가 필요합니다. 이를 충족시킬 수 있는 소재가 압전 소재죠.

하지만 압전 소재는 대부분 세라믹 계열의 소재로 미세한 기계적 변형이 가능하나 휘어지는 특성이 없고 쉽게 부러지는 약점을 갖고 있습니다. 이에 구부러지고 휘어지면서도 본래의 압전 특성을 갖는 소재 개발에 착수했습니다.

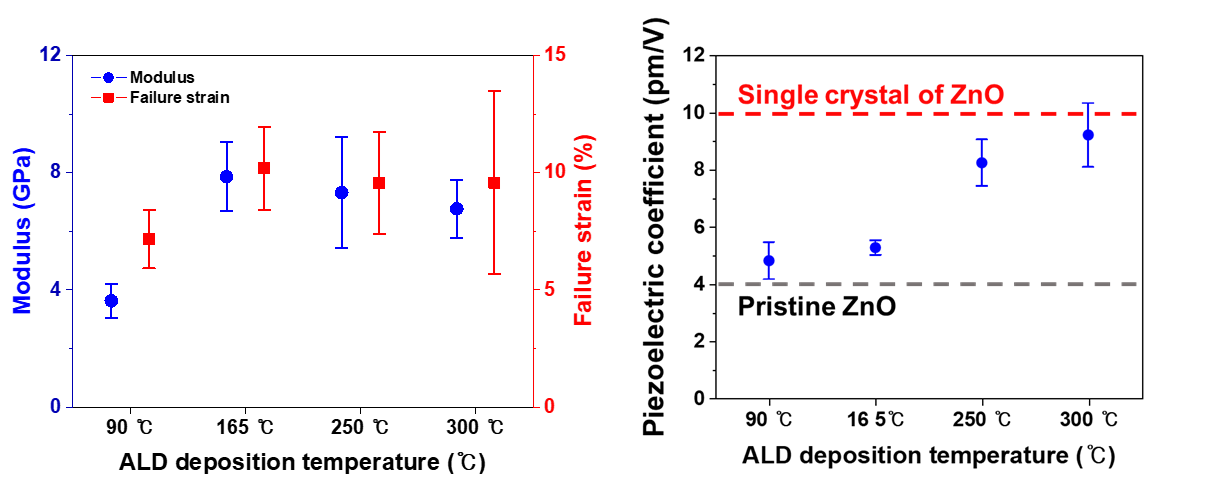

이번 연구는 전석우ㆍ한승민 교수님 연구팀의 협업이 중요했습니다. 전 교수님은 휘어질 수 있는 뼈대 제조 기술을 지원했고. 한 교수님은 구조의 기계적 특성을 분석하는 데 도움을 줬습니다. 이 협업으로 탄성한계 10%, 압전계수 10 pm/V를 동시에 만족시키는 3차원 아연 산화물(ZnO) 나노트러스 구조를 개발할 수 있었습니다.

◆ 기술 개발 과정에서 가장 힘들었던 것은 무엇인가요?

공정 장비와 온도 변수에 맞는 소재 선택이 매우 까다로웠습니다. 또 3차원 복합체의 압전 성능과 기계적 특성을 분석하는 데 어려움이 있었습니다. 향후 인공지능(AI)을 이용해 공정-구조-물성의 상관관계를 빠르게 분석해 더 좋은 성능을 갖는 소재 개발에 힘쓸 계획입니다.

◆ 이번 기술을 상용화한다면, 어느 분야에 활용할 수 있나요?

현재까지 이 기술은 초보 단계입니다. 하지만 완벽한 상용화를 이뤘다고 가정하면, 게임 산업에서 미세한 촉감을 구현해 수요자의 가상공간 몰입감과 체감을 높이는 데 도움을 줄 것입니다. 또 화상 통화 시 소재의 질감을 직접 느끼거나 로봇 수술 시 의사가 환자의 피부 질감을 파악할 수 있도록 할 것입니다.

국내 연구진이 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 촉각 기술에 활용 가능한 세라믹 소재를 개발했다. 향후 VRㆍAR 기술의 몰입도를 높이는 데 도움을 줄 것으로 보인다.

한국과학기술원(KAISTㆍ총장 신성철)은 홍승범 신소재공학과 교수 연구팀과 전석우ㆍ한승민 교수 연구팀이 공동 연구를 수행해 촉각 증강 기술에 활용할 목표로 3D 나노 구조체를 이용, 탄성 변형률을 3배로 향상시킨 압전 세라믹 소재를 개발했다고 2일 밝혔다.

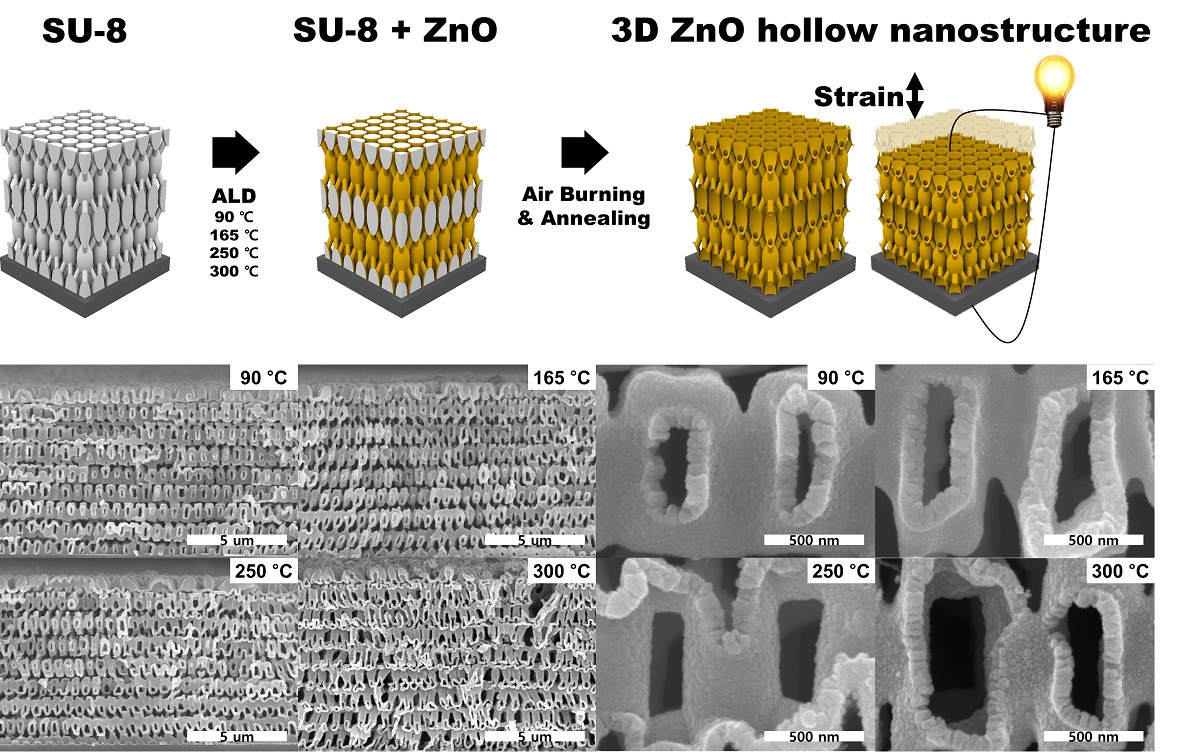

홍 교수 연구팀은 근접장 나노 패터닝(PnP) 기술과 원자층 증착(ALD) 기술을 이용해 3차원 나노 트러스 구조를 갖는 아연 산화물(ZnO) 세라믹을 제작했다. 이후 나노 인덴테이션 기술과 압전 감응 힘 현미경(PFM) 기술을 활용해 제작한 구조체의 높은 기계적 특성과 압전 특성을 입증했다.

압전 재료는 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하거나 기계 에너지를 전기 에너지로 변환할 수 있다. 촉각 증강 분야에서 사용자에게 촉각을 전달하거나 사용자의 움직임을 전기적 신호로 변형시키는 데 적합한 소재다.

촉각 증강 기술은 로봇 기술뿐 아니라 햅틱 디스플레이와 햅틱 장갑 등 촉각을 이용한 정보 전달 기술에 활용할 수 있다. 이에 촉각 증강 분야에서 전기적ㆍ기계적 결합이 있는 압전 재료 활용이 필수적이다.

압전 재료를 촉각 증강 소재로 활용하는 데 있어 가장 중요한 것은 압전 계수와 탄성 변형률이다.

압전 계수는 기계적 힘과 전기적 전하량 간 변환 효율을 나타내는 수치로 촉각 증강 장치 감도에 영향을 준다. 탄성 변형률의 경우 소재가 가질 수 있는 기계적 변형 한계를 나타내는 수치로 소재ㆍ장치가 갖는 유연성에 영향을 준다. 이에 촉각 증강 기술은 압전 계수와 탄성 변형률이 높은 압전 소재가 중요하다.

하지만 압전 세라믹 소재의 경우 압전 계수는 높으나 탄성 변형률이 낮다. 이에 세라믹 소재의 탄성 변형률을 높이려는 시도가 있으나 소재 내부 결함에 따라 현재까지 실용화 단계에 이르지 못하고 있다.

연구팀이 개발한 압전 아연 산화물 구조체는 100 나노미터(nm) 이하의 두께를 가지면서 내부가 비어있는 트러스 구조체다. 기존 세라믹이 보유하고 있는 내부 결함의 크기를 나노미터 단위로 제한해 재료의 기계적 강도를 증가시켰다.

연구팀은 이 구조체의 탄성 변형률이 10% 수준으로 기존 아연 산화물 대비 3배나 더 큰 것을 확인했으며 압전 계수 역시 9.2 pm/V로 박막 형태의 아연 산화물보다 2배 이상 더 큰 값을 나타냈다고 설명했다.

KAIST는 이번 구조체의 탄성 변형률 증가 연구가 아연 산화물 외 다양한 압전 세라믹 소재에 적용할 수 있을 것으로 예상했다. 이에 향후 촉각 증강 기술 분야의 유연한 센서와 액추에이터 등에 압전 세라믹을 새로운 방법으로 활용할 수 있을 것으로 기대했다.

홍승범 교수는 "이번 연구 결과를 촉각 증강 소자에 곧바로 적용하는 데 공정적 측면에서 일부 보강 작업이 필요하다"면서도 "소재 활용에 큰 문제였던 기계적 한계를 극복해 압전 세라믹 소자로의 응용 가능성을 열었다"고 말했다.

AI타임스 김재호 기자 jhk6047@aitimes.com

[관련 기사]KAIST, 중기부 AI 제조 플랫폼 통해 제조 AI 데이터세트 12종 공개

[관련 기사]KAIST, 물체 강성 이용한 VR 컨트롤러 개발