그동안 인종 편향적이라고 지적받아왔던 인공지능(AI) 알고리즘이 이제는 인종 차별을 해소할 수 있는 수단이 될 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다. 의료 진단을 내리는 의사가 환자의 고통을 판단하는 방식이 종종 인종 차별적이라는 비판이 제기되는 가운데 AI가 이 같은 문제를 해결할 수 있는 실마리가 될 전망이다.

병원에서 의사가 “10점 만점을 기준으로 얼마나 아프십니까?”라는 질문을 던질 때가 있다. 하지만 사람마다 통증을 느끼는 정도는 다르다. 나한테는 8점인 통증이 누군가에게는 3점밖에 안될 수도 있다는 말이다. 이처럼 통증을 참아내는 인내력 즉 통증 내성(Pain tolerance)은 매우 주관적이기 때문에, 의사는 환자가 느끼는 통증 정도를 정확히 판단내리기 어려울 때가 많다.

문제는 종종 의사의 진단이 특정 집단에 대해 인종 편향적인 경향이 있다는 점이다. 6일(현지시간) BBC 등 외신은 최근 국제 학술지 ‘네이처 메디슨(Nature Medicine)’에 실린 논문을 소개하면서 이 같은 인종 편향성 문제를 해결하기 위한 AI 연구 성과를 조명했다.

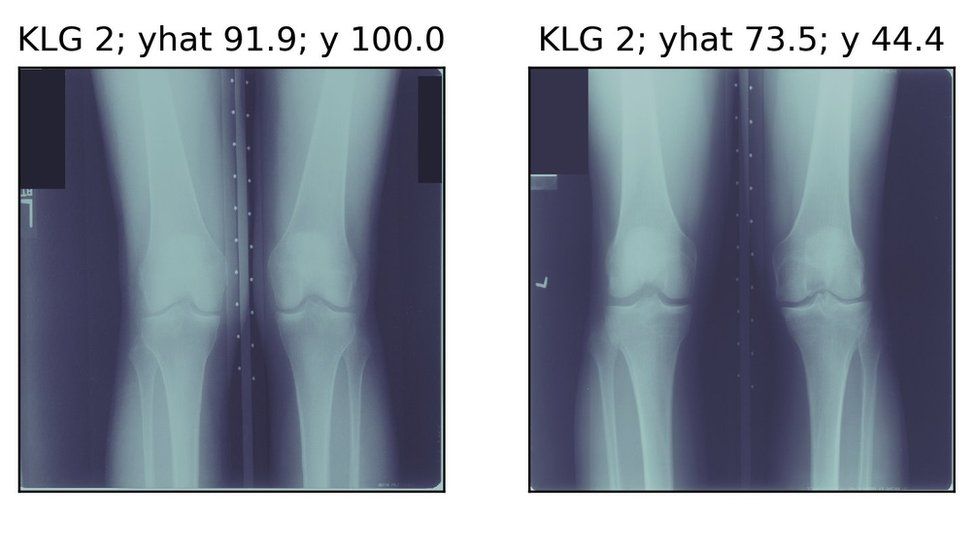

연구진은 AI 기술을 사용해 무릎 골관절염 환자들을 대상으로 이들이 겪는 통증의 정도를 예측하기 위해 무릎 엑스레이 사진을 분석했다. 환자 4,172명으로부터 3만6,369개에 달하는 엑스레이 이미지를 수집해 활용했다. 그 결과 컴퓨터 분석을 통해 방사선 전문의가 간과하고 놓친 부분을 잡아낼 수 있었다는 게 연구진의 설명이다.

이번 논문의 공동 저자인 지아드 오버마이어 버클리대 조교수는 의사가 아닌 환자에 초점을 맞춰 AI 알고리즘을 훈련시켰다고 말했다. 그는 “엑스레이 사진을 보고 의사가 뭐라고 말할 지를 예측하는 것이 아닌, 환자가 자신이 느끼는 무릎 통증에 대해 어떤 말을 할 지를 예측하기 위해 알고리즘을 설계해 훈련시켰다"고 설명했다.

오버마이어 교수는 연구 결과 기존 상용 시스템보다 AI 알고리즘이 환자가 느끼는 통증을 더 잘 설명하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 아울러 그동안 의사들이 환자의 통증 정도를 판단하는 방식이 인종에 따라 편향적이라는 비판이 제기돼 온 만큼 이 연구 성과가 매우 중요하다고 강조했다. 특히 백인 환자와 흑인 환자 간의 의료 불평등‧차별 문제는 주요 쟁점 가운데 하나였다.

미국에서는 의사가 흑인 환자의 경우 백인 환자보다 환자의 통증을 심각하게 받아들일 가능성이 더 적다는 지적이 있어 왔다. 특히 흑인 환자의 통증 수준이 과소평가돼 이로 인해 치료에 악영향을 미칠 수 있다는 연구 결과도 나왔다.

연구진은 이번 연구를 통해 겉보기에는 통증 정도가 비슷해 보이는 관절염 환자들 가운데 왜 흑인 환자가 더 심한 통증을 호소하는지에 대해서도 분석했다. 연구진은 방사선 전문의들이 외견상 비슷한 환자들 중에서도 흑인 환자가 백인 환자보다 더 큰 통증을 호소한다는 점을 알아냈다.

그런데 AI 알고리즘으로 분석한 결과, 통증 정도가 비슷해 보였던 환자들이 실제로 보이는 것과는 다를 수 있다는 사실이 드러났다. 다시 말해 기존의 방사선 평가 시스템을 사용하는 의사들은 진단하지 못하고 간과할 수 있는 병의 다른 특징들까지 AI 알고리즘이 고려할 수 있다는 것이다.

흑인 환자 집단의 경우 환자 본인도 심각한 통증을 호소하고 AI 알고리즘도 높은 통증 점수를 매겼음에도 불구하고 기존 방사선 평가 시스템에서는 낮은 통증 점수를 받는 사례가 많았다. 이는 통상적인 기존 진단 방식이 흑인 환자에게 적합하지 않고 불리하게 작용할 수도 있다는 점을 시사한다.

오버마이어 교수는 ”AI 알고리즘이 모든 환자들이 느끼는 무릎 통증과 통증 정도를 더 잘 찾아내 설명할 수 있었다“며 ”이는 특히 흑인 환자들에게 있어 큰 도움이 될 것“이라고 말했다. 이 같은 연구 성과는 사회 경제적 지위 및 교육수준이 낮은 환자들과 영어를 모국어로 사용하지 않는 비영어권 환자들에게도 적용될 수 있다.

그러나 연구진은 해당 연구의 한계점도 인정했다. '블랙박스'와 같은 딥러닝 작동방식의 특성상 엑스레이 사진에서 AI가 병의 어떤 특징을 잡아냈는지 불분명하다는 것이다. 또 AI가 아니면 보통은 모르고 지나칠 수 있는 환자들을 수술시키는 게 과연 효과적인지에 대해 아직 연구된 바가 없다.

다만 AI 알고리즘의 편향성을 둘러싼 논란이 지속적으로 제기돼온 만큼 이번 연구는 시사하는 바가 크다. 에모리대 정형외과 조교수인 산드라 홉슨 박사는 이번 연구가 다양한 데이터 풀을 사용했다는 점을 들어 매우 고무적으로 평가했다.

연구진은 이번 연구 성과가 소수집단의 환자를 진단하고 치료하는 데 있어 불평등 문제를 해결할 수 있는 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대했다. 이 같은 AI 시스템이 내재적 편견‧차별로 인한 의료 사각지대를 메우는 데 기여할 수 있다는 설명이다.

AI타임스 윤영주 기자 yyj0511@aitimes.com

[관련기사] AI 당뇨망막병증 진단, 아직 믿을만하지 않다