인공지능(AI)이 발리우드‧할리우드 영화에 내재된 사회적 편견‧편향성을 밝혀낸다. 미국 카네기멜론대 연구진이 통계 언어 모델을 기반으로 영화 속 사회적 편견‧편향과 관련해 영화 자막을 분석하는 자동 컴퓨터 분석 툴을 개발했다고 25일(현지시간) IT 전문매체 TNW 등 외신이 보도했다.

카네기멜론대 언어기술연구소(LTI) 연구진은 지난 70년 동안 흥행한 발리우드 영화와 할리우드 영화를 10년마다 각각 100편씩 선정해 연구를 진행했다. 연구진은 자연어 처리(NLP) 기술을 적용해 영화 자막을 분석, 발리우드‧할리우드 영화가 사회적 편향‧편견을 어떻게 반영하는지를 알아봤다.

연구진에 따르면 1950년대와 1960년대 발리우드 영화에서 아기들의 출생을 묘사할 때 대개 남자아기인 경우가 많았다. 요즘 영화에서는 남자 신생아와 여자 신생아가 고르게 등장한다.

특히 발리우드 영화에서 미(美)에 대한 관념은 한결같았다. "미인은 피부가 희다"는 것. 연구진은 빈칸을 메우는 소위 ‘완성형 독해검사(cloze test)’를 사용해 영화 속에 나타난 '미'에 대한 묘사‧서술을 조사했다.

“아름다운 여성은 ( ) 피부를 가져야 한다”라는 빈 칸을 채운다고 할 때, 기본 언어 모델은 보통 ‘부드러운‧매끄러운(soft)’ 피부라고 예측한다. 그런데 발리우드 영화의 자막을 토대로 훈련받은 모델의 경우 ‘흰(fair) 피부’라고 일관된 예측을 내놨다. 할리우드 영화 자막을 기반으로 한 모델은 편향성은 상대적으로 덜했지만 결국 결과는 같았다.

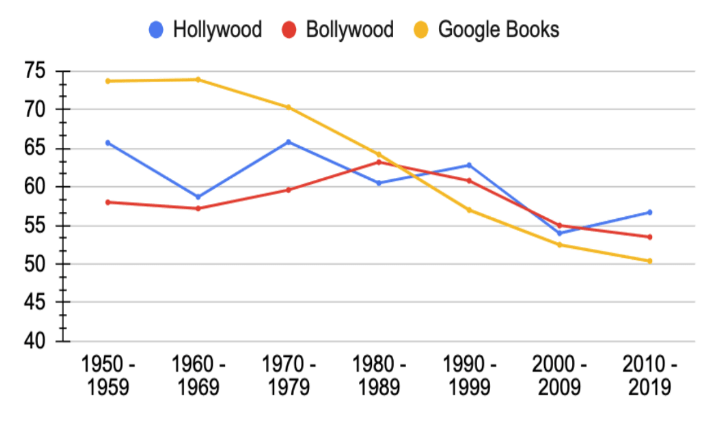

또 연구진은 영화 속 등장인물의 성비 등을 평가하기 위해 '남성 대명사 비율(MPR)'이라는 지표를 사용했다. 영화 자막에서 사용된 총 남성‧여성 대명사 가운데 ‘he’와 ‘him’ 같은 남성 대명사의 빈도수를 살펴봤다. 1950년대부터 현재까지 발리우드와 할리우드 영화의 MPR은 대략 60~65MPR이었다. 구글 북스(Google Books)의 경우 1950년대 약 75MPR에서 2020년대 50MPR까지 떨어진 것과 비교되는 수치다.

이 밖에 연구진은 지참금에 대한 시대적 변화도 분석했다. 인도에서 신부의 가족이 신랑 측에 지참금을 건네는 것은 1960년대 초에 불법화되기 전까지 매우 흔한 일이었다. 연구진이 50년대 발리우드 영화에서 지참금과 관련된 어휘들을 살펴본 결과 ‘대출’과 ‘빚’ 등과 같은 단어들을 발견했다. 이는 이 같은 관행이 유지된 것을 시사한다.

이어 1970년대에는 ‘동의(합의)’와 ‘책임’과 같은 다른 단어들도 나타나기 시작했다. 그러다 2000년대에 이르러 지참금 관련 단어로 등장한 ‘이혼’과 ‘거절’ 등은 관행이 제대로 지켜지지 않음을 나타낸다.

일반적으로 인기 영화 콘텐츠가 사회적 규범과 신념, 문화 등을 반영하고 있는 만큼 이러한 연구 결과는 발리우드 팬들이나 비평가들 사이에서는 이미 어느 정도 알려진 사실일 것이다. 그러나 연구진은 이번에 고안한 자동화된 컴퓨터 분석 시스템을 이용해 이 같은 사실을 수치화했다. 아울러 지난 70년 동안 시간의 흐름에 따라 사회적 편향이 조금씩 줄어들면서 발전돼 온 양상도 확인할 수 있었다는 게 연구진의 설명이다.

연구진은 이번 연구에서 사용된 방법을 통해 영화에 내재된 문화적 쟁점을 훨씬 더 정확하게 조사‧연구하고 이해할 수 있다고 말한다. 연구진은 동일한 자연어 처리 툴을 사용해 수백·수천 권의 책과 잡지 기사, 소셜 미디어 게시물 등도 신속하게 분석할 수 있을 것이라고 밝혔다. 이번 연구 논문은 이달 국제인공지능학회 ‘AAAI 2021’ 컨퍼런스에서 소개됐다.

AI타임스 윤영주 기자 yyj0511@aitimes.com

[관련기사] 구글, 데이터셋 편향 완화할 '민디프(MinDiff)' 프레임워크 출시

[관련기사] 미 프린스턴대, 얼굴인식AI 인종·성차별 줄이는 도구 개발... 데이터셋 대폭 수정하는 '리바이스'