300년 동안 잠자고 있던 편지의 비밀이 풀렸다. 인공지능(AI) 기반 기술을 이용해 복잡하게 접혀 꽁꽁 밀봉돼 있던 편지 속 내용을 뜯어보지도 않고 읽어낸 것. 이로써 역사적 가치가 있는 고문서를 훼손하지 않은 채 그대로 보존하면서 그 안에 담긴 내용을 해독‧연구할 수 있는 길이 열렸다.

미국 매사추세츠공과대(MIT) 연구진을 비롯한 다국적 과학자들로 구성된 국제 공동 연구팀이 엑스선 미세단층촬영 기술과 컴퓨터 알고리즘을 이용해 약 300년 전의 편지를 미개봉 상태로 해독해내는 데 성공했다고 3일(현지시간) IT 전문매체 TNW 등 외신이 보도했다.

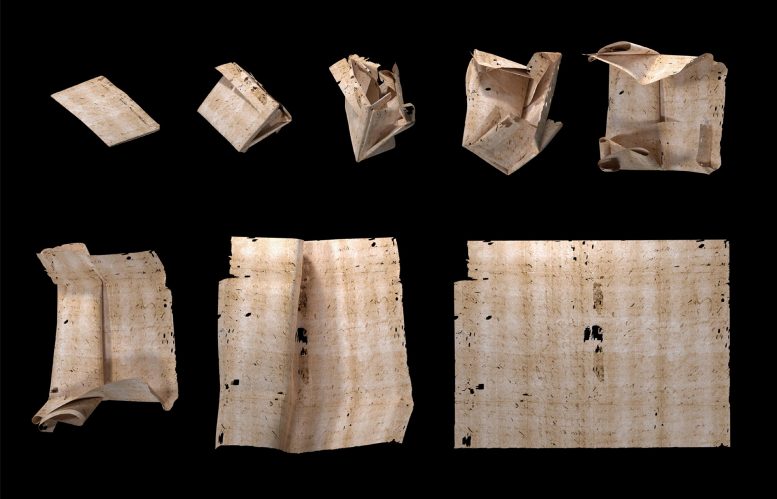

유럽에서 편지 봉투가 널리 사용되기 전까지 편지는 종이접기를 하듯 여러 겹으로 접어 단단히 봉인해 보내는 것이 일반적이었다. 그런데 이 같은 ‘편지 잠금(letterlocking)’ 방식을 사용할 경우 밀봉된 편지의 내용을 확인하려면 어쩔 수 없이 종이 일부를 잘라내야 하는 등 편지들이 훼손될 위험이 크다.

이에 연구팀은 17세기부터 300여 년 동안 개봉된 적 없는 편지를 가상으로 펼쳐냈다. 연구팀이 해독한 편지는 당시 네덜란드 헤이그 우체국장인 시몬 드 브리엔이 보관했던 ‘브리엔 컬렉션(Brienne Collection)’ 편지들 가운데 일부다. 브리엔 컬렉션은 1689년부터 1706년 사이 유럽 전역에서 헤이그로 보내진 편지들로, 총 3,148통 가운데 577통은 한번도 개봉되지 않았다.

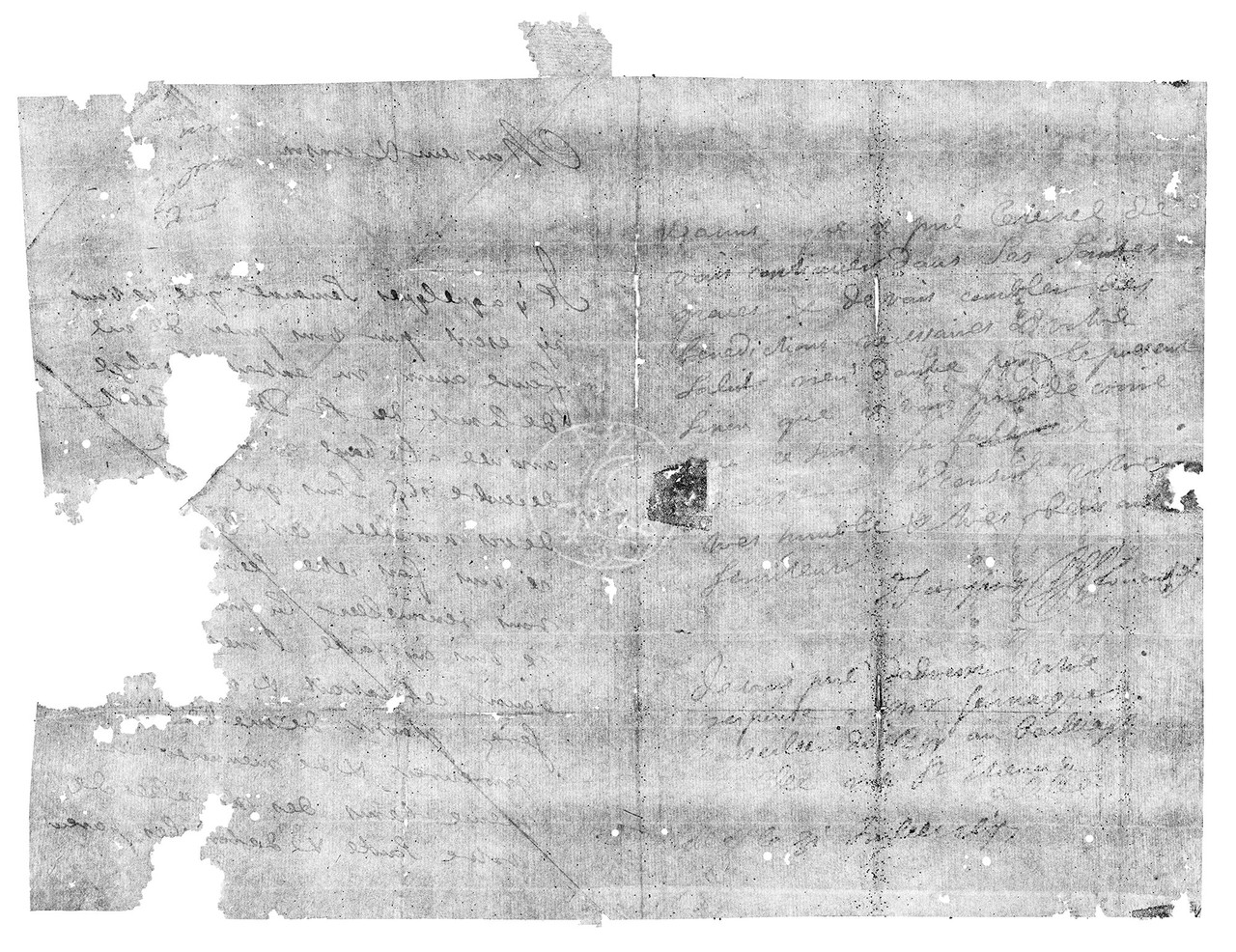

우선 연구팀은 치의학 분야 사용 목적으로 설계된 엑스선 스캔장치를 이용해 복잡하게 접힌 편지를 단층촬영했다. 이후 컴퓨터 알고리즘을 적용함으로써 편지의 접힌 상태와 평평하게 펼쳐진 상태를 2D‧3D 구조로 재구성했다. 연구팀이 해독해낸 편지는 1697년 7월 31일자로 작성됐으며 총 8겹으로 접혀 있었다.

물론 이 편지도 당시 관행에 따라 편지 잠금 방식으로 밀봉된 상태였다. 해독 결과 프랑스 릴에 있는 자크 세나크라는 사람이 네덜란드 헤이그에 사는 사촌에게 또 다른 친척의 사망통지서 등본을 요청하는 내용의 편지였다. 특별한 내용은 아니었으나, 17세기 유럽인의 삶을 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이번 연구 성과는 향후 편지는 물론 책과 두루마리 등 다양한 형태의 고문서에 확대 적용함으로써 훼손 우려 없이 역사적 문헌 연구를 수행하는 데 기여할 전망이다. 연구 논문은 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

AI타임스 윤영주 기자 yyj0511@aitimes.com

[관련기사] 구글, AI로 고대 이집트 상형문자 번역한다