미니 인터뷰(Mini Interview)

◆ 해당 연구를 시작하게 된 계기는

2009년 자성체에서 스커미온이 발견됐다. 이후 스핀트로닉스 분야에서 해당 연구가 매우 활발했다. 이 분야에서는 스커미온을 만드는 게 핵심인데, 최근에 우리 팀에서 스커미온 형성 메커니즘을 발표했다. 이를 실제 소자에 응용하기 위한 방법을 연구하고 있던 찰나였다.

◆ 개발 중 어려웠던 점은

팀 연구라 어려움 없이 좋은 결과가 나왔다. 요즘은 한 두사람으로는 훌륭한 성과를 만들 수 없다. 여러 분야에서 공동 접근해야 한다. 우리는 오래전 부터 팀연구를 늘 지향했다. 그렇기에 기술적, 환경적으로 어려움 없이 좋은 결과가 나왔다고 본다.

◆ 향후 목표는

실제 소자에 적용이 가능하게 만들기 위해 물성 최적화 작업을 진행할 예정이다. 또 스커미온을 활용한 뉴로모픽, 로직, 메모리 소자 개발을 추진할 계획이다. 특히 스커미온 크기를 나노미터 급으로 줄이고 이를 활용한 양자 스커미오닉스 분야를 새로 개척할 목표도 있다.

한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민) 양자기술연구소 양자스핀팀이 스커미온 기반 전자소자를 구현할 핵심기술을 선보였다.

해당 팀은 3차원 수직 전극 구조를 기반으로 한 새로운 스커미온의 생성, 삭제 방식을 실험적으로 구현하는 데 성공했다. 스커미온을 이용한 전자소자는 전력 소비가 적을뿐만 아니라, M램 기술에도 쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있다. 차세대 초고밀도, 초고속 메모리 소자 개발에 활용할 전망이다.

스커미온은 소용돌이 모양으로 배열된 스핀 구조체로, 수 나노미터까지 크기를 줄일 수 있다. 매우 작은 전력으로도 이동할 수 있어 초저전력 소자의 대표 주자다. 스커미온을 이용한 전자소자는 자성의 N극, S극을 이용해 1이나 0을 기록했던 전자소자에 비해 100분의 1 수준의 전력을 소비할 수 있어 경제적이다.

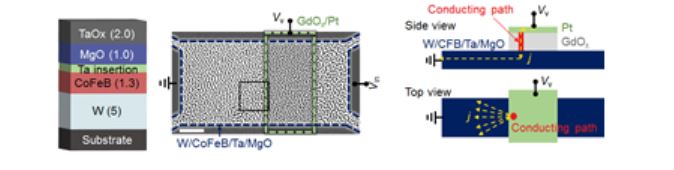

KRISS 양자기술연구소 양자스핀팀은 3차원 수직 전극 구조를 기반으로 한 새로운 스커미온의 생선 및 삭제 방식을 실험적으로 구현하는 데 성공했다. 평면 상태의 2차원에 국한돼 광, 전류, 자기장, 전기장 등 외부의 강한 자극으로 스커미온을 생성 및 삭제하는 기존 방식을 뛰어넘은 셈이다.

KRISS 연구팀은 산화층 내부에 3차원 수직 전극 역할을 하는 필라멘트가 형성되는 것을 이용해 자성체의 특정 위치에 전류를 주입했다. 이때 스커미온이 쉽게 생성, 삭제되는 것을 발견했다. 이를 기존의 스커미온 이동 기술과 접합시켜 하나의 소자에서 스커미온의 자유로운 생성, 삭제, 이동 기술을 동시에 구현했다.

이번 기술은 국내 대기업에서도 개발 중인 ‘M램’ 기술에도 쉽게 적용할 수 있다. 2013년 노벨물리학상 수상자 알버트 퍼트(Albert Fert) 박사가 이론적으로 제시한 스커미온 소자(Skyrmion racetrack memory)를 세계 최초로 실험으로 구현하는 데 성공했다는 점에서도 의미 있다.

한국연구재단 미래소재디스커버리사업, 차세대지능형반도체기술사업 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 KRISS 양자기술연구소 양자스핀팀과 DGIST 신물질과학과 홍정일 교수 연구팀이 공동으로 참여했으며다. 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)에 지난달 29일 게재됐다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com