새로운 메타표면 설계 기술이 나왔다. 기존 한계를 뛰어넘어 360도 동적 위상 변조가 가능하다. 또 일정한 진폭 유지까지 할 수 있는 메타표면이라 어떤 주파수 영역에서도 사용할 수 있다. 이번 기술은 특히 자율주행 차량에 사용하는 라이다(LiDAR) 개발에도 유용할 전망이다. 자율주행 시야가 더 뚜렷하고 넓어질 것으로 보인다.

카이스트(총장 이광형)가 장민석 전기및전자공학부 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라(Victor Brar) 교수 연구팀과 공동연구해 기존 한계를 뛰어넘는 360도 동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 말한다. 라이다(LiDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현하는 파면 제어 기술의 강력한 후보다. 또 나노미터 수준으로 작은 소자 크기로 기존 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있다.

메타표면으로 파면 제어 기술을 구현하려면 빛 진폭과 위상 제어 능력이 필수다. 그러나 동적으로 빛 위상을 360도 제어하는 기술은 구현 난이도가 높다. 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공해도 얻을 수 있는 빛 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

특히 동적 360도 위상 제어가 어려운 이유는 메타표면 동작원리와 관련 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용을 통한 진동에 기반해 동작한다. 동적 360도 위상 제어를 위해 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하지만, 진동 폭은 최소한으로 유지돼야 한다.

전기적으로 메타표면에 나타나는 광학 진동 주파수를 조정하려면 메타표면에 오고 가는 전자 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 한다. 그러나 이는 진동 폭을 크게 만들어 두 조건을 동시에 만족하기 힘들다. 또 광학에서 일어나는 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀있다. 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 건 매우 어렵다.

두 연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진으로 이런 한계점을 모두 극복했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리돼 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이다. 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360도 제어가 가능한 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결함했다. 결과적으로 동적 360도 제어가 가능할 뿐만 아니라 일정한 진폭 유지까지 할 수 있는 메타표면을 구현했다.

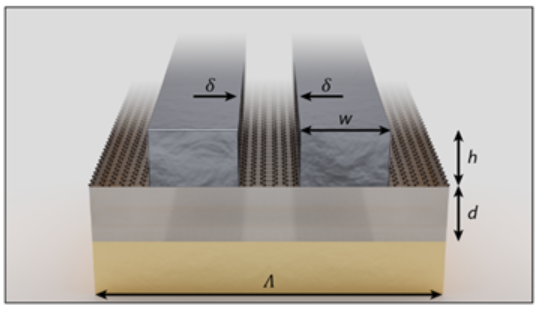

이는 어떤 주파수 영역에서도 적용 가능하다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했다. 반사계수는 65%로 일정했다. 시뮬레이션을 통해 540도 위상변조가 가능한 점도 확인했다.

장민석 교수는 “이번 연구로 기존 동적 위상변조 기술 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다”며 “파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움 될 것으로 본다”고 전했다.

카이스트 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 논문은 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 4월 19일 출판됐다. 논문명은 ‘Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances’다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 지원으로 수행됐다.

다음은 김주영 연구원과 공동 제1 저자로 참여한 박주호 연구원의 일문일답.

Q. 해당 메타표면 설계법은 비전공자에겐 다소 낯설 수 있다. 일상생활 어느 부분에서 관련 기술을 쉽게 볼 수 있을까.

메타표면을 이용한 소자를 학계·산업계에서 활발하게 개발 중이지만 아직 상용화된 사례가 없거나 매우 적다. 다만 메타표면 기반 광소자 중 하나인 ‘메타렌즈’는 두께가 매우 얇은 장점이 있어 고화질 스마트폰의 고질적인 문제점인 ‘카툭튀(카메라가 튀어나온 현상)'를 대체할 수 있다.

360도 위상 제어가 가능한 메타표면 기반 광소자는 최근 각광받고 있는 메타버스 플랫폼인 VR/AR 기기 구현에 핵심적인 부품이다. 향후 5~10년 사이 메타표면을 이용한 기기들을 일상생활에서 흔히 볼 수 있을 것으로 본다.

Q. 이번 개발한 기술이 자율주행차 라이다(LiDAR) 개발에 사용될 수 있다고 들었다. 구체적으로 어떤 원리로 적용될 수 있는지.

라이다는 적외선 영역의 빛을 활용해 자율주행차 주변 사물을 인식하는 기기다. 라이다 구현을 위해서는 빛을 원하는 방향으로 전달시킬 필요가 있는데, 이때 사용되는 부품이 '빔 조향기(beam steerer)'다.

우리가 이번에 개발한 동적 360도 위상 제어가 가능한 메타표면은 단일 방향 광원으로부터 발생하는 빛 방향을 실시간으로 조정할 수 있다. 따라서 모든 방향으로 빛을 전파할 수 있는 범용 빔 조향기를 만드는 데 쓸 수 있다.

Q. 현재 산업에 바로 적용할 만큼 비용적·기술적 부분이 갖춰졌나.

360도 위상제어 메타표면 성능은 메타표면을 구성하는 그래핀 나노리본의 품질과 크기에 좌우된다. 현재 리소그래피 기술로 수십 나노미터 크기의 그래핀 나노리본을 결점 없이 패터닝 하는 것은 가능하지만 어려운 작업이다. 생산에 필요한 비용이 높고 수율이 낮다는 의미다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 높은 굴절률을 가진 물질을 활용해 동적 360도 위상 제어에 필요한 그래핀 나노리본 크기를 늘려 리소그래피 난이도를 낮추는 방법이 있다.

Q. 해당 연구와 관련해 추가로 연구 중인 분야가 있다면.

우리 연구실에서는 이번에 설계한 메타표면 소자를 실험적으로 구현하고, 적외선 영역이 아닌 다른 파장대에서 동작하는 동적 360도 위상 제어 메타표면 소자를 설계하려는 계획을 갖고 있다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com