한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형)은 전기및전자공학부 유회준 교수 연구팀이 실사에 가까운 이미지를 렌더링할 수 있는 인공지능(AI) 기반 3D 렌더링을 모바일 기기에서 구현할 수 있는 고속·저전력 AI 반도체 '메타브레인’을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구팀은 GPU로 구동되는 기존 레이 트레이싱 기반 3D 렌더링을 새로 제작한 AI 반도체 상에서 구현, 비용을 크게 줄이고 사용 메모리를 180배 이상 줄였다고 설명했다. 특히 복잡한 소프트웨어를 사용하던 3D 그래픽 편집과 디자인을 AI 학습으로 대체해 누구나 원하는 스타일을 입히고 편집할 수 있다는 장점이 있다고 전했다.

유 교수팀은 인간의 시각적 인식 방식을 결합한 새로운 반도체를 개발했다. 저해상도 복셀을 통해 미리 사물의 대략적인 형태를 파악하고, 과거 렌더링했던 결과를 토대로 현재 렌더링에 필요한 연산량을 최소화하는 연산 방식을 채택했다.

더불어 최첨단 CMOS 칩을 함께 개발, 성능을 끌어올렸다. 메타브레인은 최대 100 FPS 이상의 렌더링 속도를 달성, 기존 GPU보다 911배 빠른 속도를 기록했다고 밝혔다. 또 1개 영상화면 처리 당 소모에너지를 나타내는 에너지 효율 역시 GPU 대비 2만6400배 높인 연구 결과로 VR(가상현실) 헤드셋이나 모바일 기기에서도 실시간 렌더링의 가능성을 열었다고 전했다.

연구팀은 AI에 원하는 스타일의 이미지를 재학습하면 되기 때문에, 복잡한 소프트웨어의 도움 없이도 손쉽게 3D 모델의 스타일을 손쉽게 바꿀 수 있다고 밝혔다. 사용자의 얼굴을 본떠 만든 3D 아바타나 각종 구조물은 물론 영화 제작 시 날씨를 바꾸는 등의 응용이 가능할 것으로 기대했다.

유희준 교수는 “현재 3D 그래픽스는 사람이 사물을 어떻게 보고 있는지가 아니라, 사물이 어떻게 생겼는지를 묘사하는 데 집중하고 있다”라며 “이번 연구는 인공지능이 사람의 공간 인지 능력을 모방해 사람이 사물을 인식하고 표현하는 방법을 차용함으로써 효율적인 3D 그래픽스를 가능케 한 연구”라고 말했다.

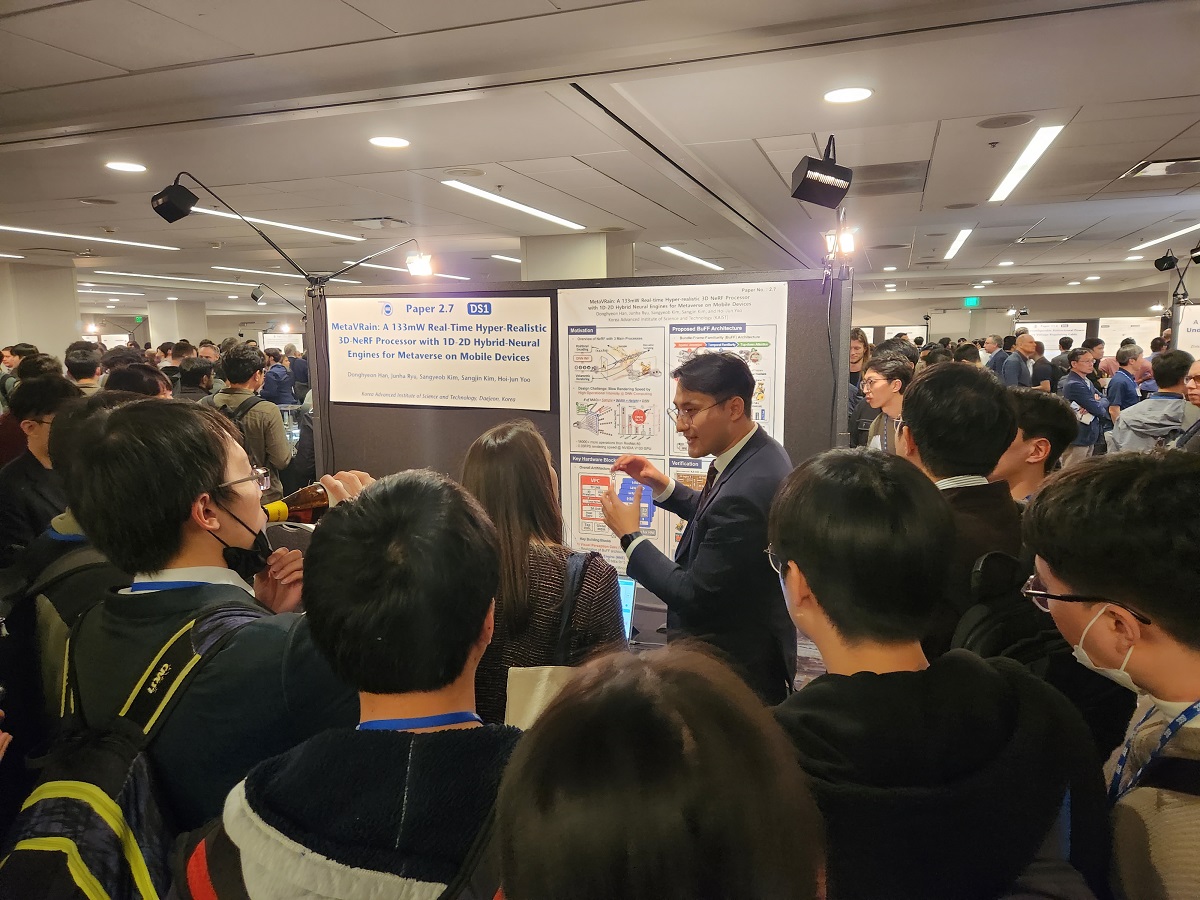

한동현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 2월18~22일 미국 샌프란시스코에서 열린 '국제고체회로설계학회(ISSCC)'에서 발표됐다.

이주영 기자 juyoung09@aitimes.com