(영상=브이터치)

"디바이스에는 맥락이 필요합니다. 데이터와 운영 체제를 갖춰 피드백으로 사용자를 파악하는 것이 핵심이죠."

국내 대표 웨어러블 인공지능(AI) 디바이스 기업 브이터치의 중 대표는 "현재의 AI디바이스가 '스마트폰'과 같은 오버파워드 하드웨어를 상대하기란 현실적으로 어렵다"라며 "AI 하드웨어는 사용자를 파악하는 상관맥락과 '언어화'가 핵심"이라고 밝혔다.

브이터치(대표 김석중, 김도현)는 AI 음성대화 반지 '위즈퍼링(WIZPR RING)’으로 주목 받은 스타트업이다. 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2024'에서 혁신상을 수상하기도 했다.

김석중 대표는 "최근 AI 웨어러블 디바이스 시장이 커지는 추세지만 그만큼 한계도 느끼고 있다"라고 전했다.

실제 VR(가상현실) 헤드셋을 비롯해 옷핀, 팔찌, 반지 등 다양한 형태의 AI 디바이스가 등장하며 '하드웨어'가 트렌드로 자리잡고 있다. 해외에서는 '래빗 R1'이라는 AI 디바이스로 떠들썩하기도 했다.

하지만 부정적 피드백과 논란도 혼재하고 있다. 무엇보다 가장 근본적인 의문은 "스마트폰을 두고 굳이 이걸 써야하는 이유를 모르겠다"라는 의견이다.

김 대표는 "디바이스의 특성 상 선주문으로 매출을 끌어올리기 위해 성능 및 사양을 다소 극대화해서 알리는 경향도 있는 것 같다"라고 지적했다.

특히 스마트폰을 '오버파워드(OVER-POWERED) 디바이스'라고 표현했다. 스마트폰은 그야말로 혁신이다. 인터넷 서핑, 서치, 쇼핑, 콘텐츠 감상부터 간단한 편집 작업 등 모든 일상 생활이 가능하다.

김 대표는 스마트폰이 사용자를 '잘 알고' '데이터를 수집하고' '그에 맞는 추천까지' 해 줄 수 있다고 분석했다. "이는 운영체제(OS)를 갖췄기 때문에 가능한 것"이라고 강조했다. 대표적으로 iOS(애플), 안드로이드(구글)와 같은 운영체제의 경우 하드웨어 위에서 소프트웨어를 작동시키는 동시에, 사용자 정보까지 파악하기 때문이다.

"스마트폰(아이폰 1세대)이 처음 등장한 이유로 약 17년의 세월이 흘렀다"라며 "통상적인 흐름으로는 스마트폰을 대체할 혁신 디바이스가 등장해야 하지만, 그게 쉽지 않은 이유도 바로 데이터 때문"이라고 말했다.

즉 '운영체제를 장착한 스마트폰'은 10년 이상 전 세계 사용자의 일상 데이터를 수집해 온 셈이다. 특히 '애플리케이션 마켓' 생태계를 구축하면서 그 과정은 더 쉬워졌다. 틱톡, 인스타그램, X(트위터) 등 거대 애플리케이션도 결국 스마트폰 위에서 돌아가기 때문이다.

그렇다면 기존부터 운영체제와 데이터를 갖춘 글로벌 빅테크의 경우엔 '혁신 디바이스'를 발명할 수 있다는 의미일까.

김석중 대표는 "과학적, 인류역사적으로 돌아보았을 때 손과 손가락은 인간이 가장 정교하게 컨트롤할 수 있는 신체부위"라며 "결국 음성이 터치 인터페이스(UI)를 대체하기 어려운 것도 편리함과 정교함 때문이다"라고 전했다.

쇼핑이 대표적이다. 터치 사용자경험(UX)을 제공하는 스마트폰의 경우 먼저 ▲앱을 클릭하고 ▲내부에서 검색을 거치거나 카테고리를 선택 ▲배송방법을 선택하고 ▲할인수단 및 결제 수단을 선택하는 등 모든 정교한 선택이 논스톱으로 가능하다. 하지만 이를 음성이나 모션으로 대체한다면 많은 정보를 입력하기도 쉽지 않을 뿐더러 실수할 경우 수정도 어렵다는 지적이다.

김 대표는 "이를 더 깊이 파고 들면 결국 근본에는 '언어'가 있다"라며 "결국 인간이 자신의 의사를 가장 효율적으로 전달할 수 있는 수단이 '언어'라는 사실에 무척이나 동의한다"라고 말했다.

즉 음성이나 모션(액션) 인터페이스를 채택할 경우 '키보드 입력'을 대체할 수 있도록 '언어화' 과정이 필요하다는 의미다.

"향후 브이터치가 시도하는 방향도 이러한 생각과 맞물린다"라며 "스페이셜터치(공간터치)는 우선 AI 디바이스의 첫번째 한계를 타파하기 위한 과정"이라고 밝혔다.

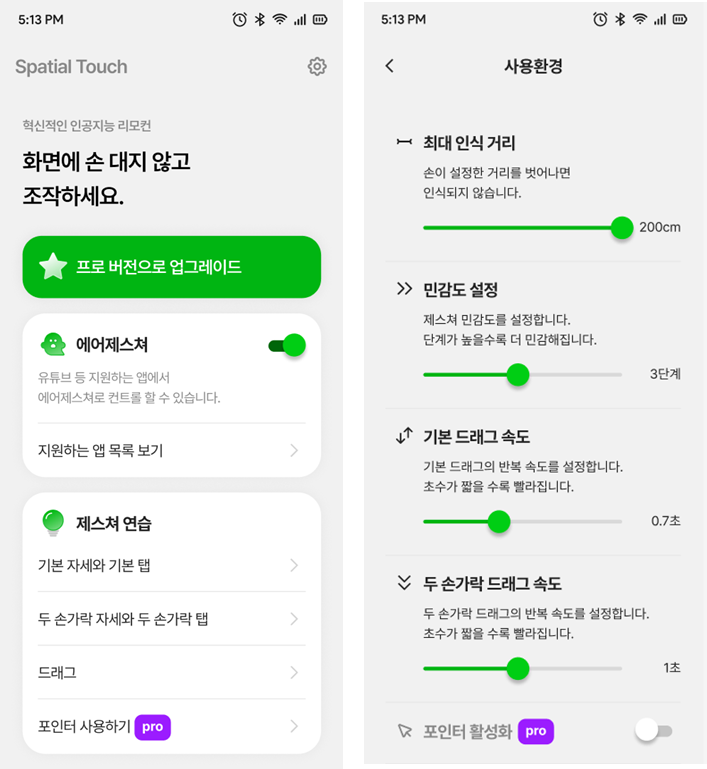

최근 브이터치는 비전 AI를 활용한 '스페이셜 터치' 앱으로 출시 3개월 만에 누적 다운로드 800만건을 돌파했다. 스페이셜터치는 간단한 제스처만으로 태블릿과 스마트폰을 멀리서 제어할 수 있게 해주는 애플리케이션이다. 유튜브, 쇼츠, 넷플릭스, 인스타그램 등 다양한 SNS와 비디오 서비스를 화면 터치 없이 간편하게 조작할 수 있다는 설명이다.

▲태블릿이나 스마트폰을 거치한 채로 영상을 감상할 때 ▲식사할 때 ▲요리 ▲설거지 등 핸드폰을 만질 수 없는 여러 상황에서 쉽고 편하게 디바이스를 조작할 수 있다고 전했다. 특히 전체 다운로드의 99%가 해외에서 발생했다고 덧붙였다.

즉 스페이셜터치는 '운영체제와 데이터가 없는' '텅 비어 있는 디바이스' 위에서 돌아가는 것이 아니라, 기존 사용자층을 갖추고 있는 스마트폰 위에 적용한다는 전략이다. 평상시에는 동작하지 않다가 스페이셜터치가 지원하는 앱이 실행되면 화면의 UI와 사용자의 제스처를 실시간으로 인식해 유튜브, 넷플릭스, 인스타그램, 틱톡, 스포티파이 등 앱의 주요 기능을 원핑거탭, 투핑거탭의 기본 제스처로 대부분 소화할 수 있다는 설명이다

이에 '언어화'의 한계도 타파하기 위해 개발 중이라고 덧붙였다. 실제 브이터치는 위즈퍼링 등 챗봇을 탑재해야 하는 경우를 위해 소형언어모델(sLM)을 개발 중이라고 전했다.

동시에 음성이나 모션으로 챗봇을 호출, 대화를 할 수 있도록 발전시킬 예정이다. 물론 처음에는 오류가 상당할 것이라고 밝혔다. 예를 들어 '배고프다'는 사용자의 발화에, 사용자가 좋아하지 않는 메뉴 또는 상황을 고려하지 않은 메뉴를 추천해 준다면 무용지물이다.

김 대표는 "이때 챗봇의 대답에 대한 사용자 피드백을 맥락에 따른 '선호' '비선호' 등으로 수집하면 언어화와 같은 효과를 불러올 수 있다"라고 말했다. 즉 손가락 터치 및 타이핑으로 디테일한 정보를 수집하지 않고도 '사용자의 상황에 맞는 기호나 취향, 의사'에 대해 알 수 있도록 한다는 것이다.

"페이스북이 성공한 이유 중 하나도 '좋아요'라는 피드백 시스템을 통한 뉴스피드의 개인화였다고 생각한다"라며 "AI 혁신 디바이스를 탄생시키기 위해서는 결국 대충 말해도 잘 알아듣는 초개인화가 돼야 하는데, 내부 AI모델에 사용자 피드백을 투입해 퓨샷과 같은 미세조정 효과를 불러와야 한다"라고 설명했다.

마지막으로 “지금 등장하고 있는 AI 디바이스들이 스마트폰과 정면으로 경쟁하는 것은 좋은 전략이 아니다”라며 “그러나 스마트폰을 사용하기 어려운 순간들을 AI 디바이스가 파고 드는 것이 중요하다”라고 밝혔다.

“걸어 다니며 스마트폰을 보느라 위험에 빠지지 않고, 산책을 하는 도중 풍경을 놓치지 않으면서 대화형 디바이스를 통해 화면을 보지 않고 AI와 대화를 나누는 것 등”이라며 “그게 가능하다면 AI 장치는 스마트폰 이후의 '넥스트 빅 씽(Next Big Thing)'이 될 가능성이 충분히 있을 것으로 본다”라고 말했다.

장세민 기자 semim99@aitimes.com