광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 AI융합학과 김승준 교수와 오정석 박사과정생이 생성 인공지능(AI)로 만든 아바타 모션을 정교하게 수정할 수 있는 ‘모와(MoWa, Motion Waveform Authoring Tool)’를 개발했다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 국제 학술대회인 ‘CHI 2025’에서 30일 발표될 예정이다.

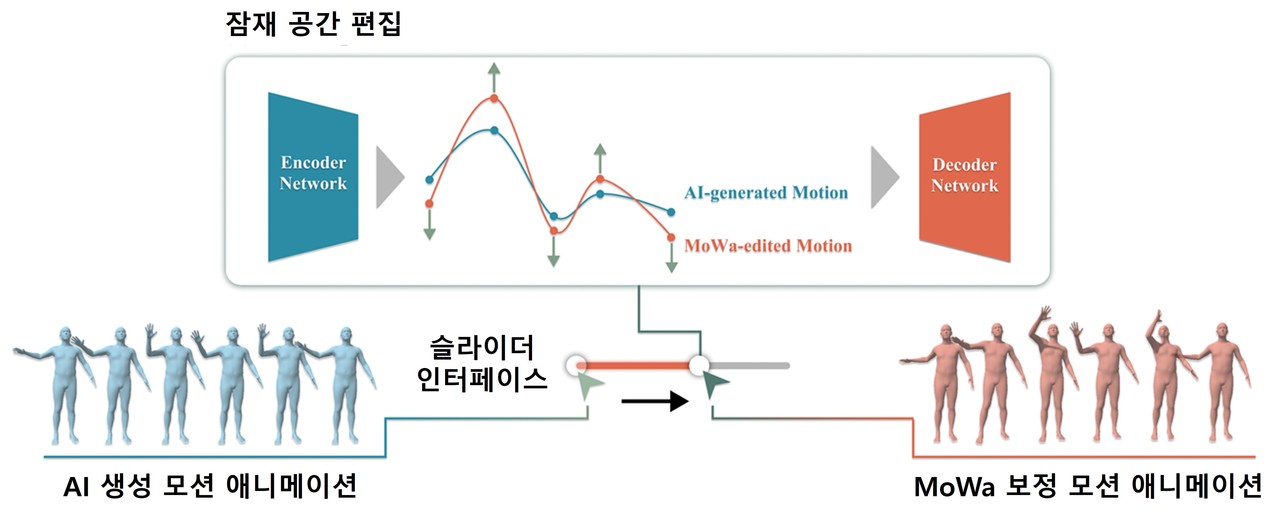

모와는 텍스트 프롬프트로 생성된 아바타의 동작을 잠재 공간(latent space)에서 파형(waveform)으로 시각화하고, 사용자가 모션의 예비동작(anticipation)과 과장(exaggeration), 곡선 동작(arc) 등 표현 요소를 조작할 수 있게 설계됐다.

연구팀은 6인의 전문 애니메이터와 연구를 수행하는 과정에서 기존 AI 생성 모션이 애니메이션의 핵심 원리(예비 동작, 과장, 곡선 동작 등)를 충분히 반영하지 못하는 한계를 파악했다고 빍혔다. 이에 딥러닝 기반 생성모델 VAE를 활용, 잠재공간에서 파형을 편집할 수 있는 알고리즘을 개발했다.

이를 통하면 키워드를 입력해 기본 동작을 생성한 뒤, 슬라이더나 2D 키프레임 에디터를 활용해 모션을 세밀하게 조정할 수 있다. AI가 생성한 기본 모션에 사용자가 의도한 감정 표현과 움직임의 의미를 덧입힐 수 있어, 반복 작업을 줄일 수 있다는 장점이 있다고 전했다.

실제 공간이 아닌 잠재 공간에서 곡선 형태의 파형을 조정하는 방식이기 때문에, 정밀하고 직관적인 보정이 가능하다는 설명이다. 또 게임 엔진 '유니티'로 UI를 구현, 기존 3D 도구에 익숙한 사용자라면 쉽게 사용할 수 있다고 전했다.

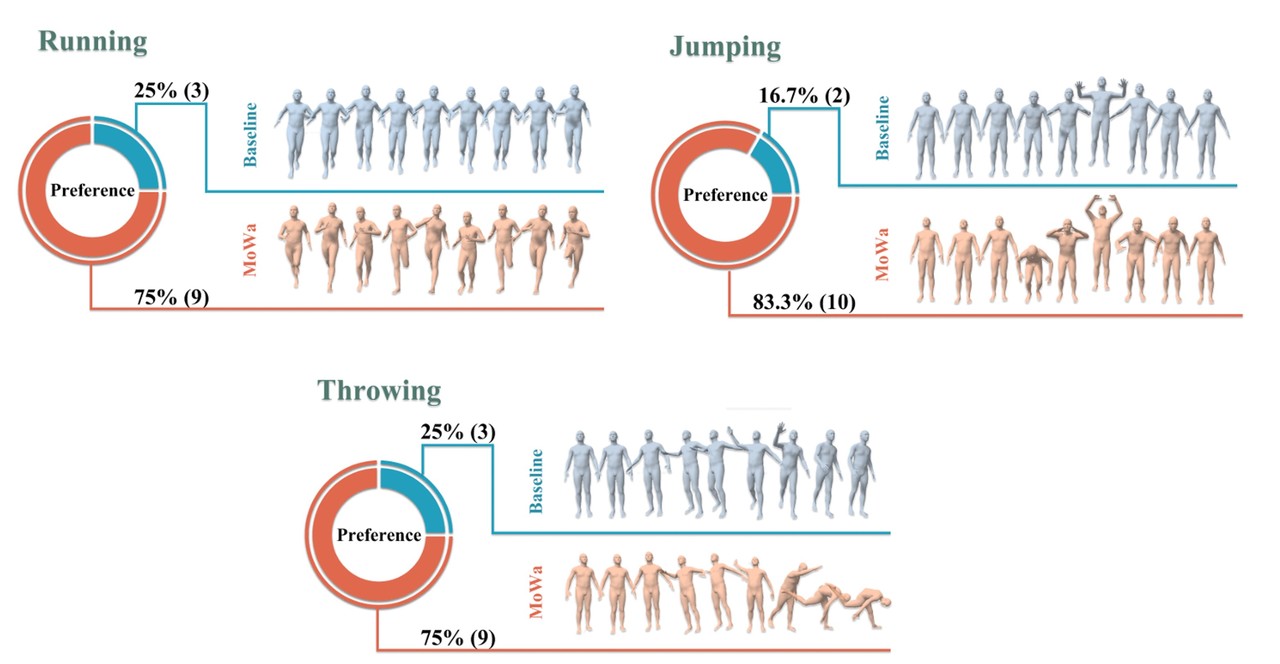

연구팀은 12명의 전문 애니메이터를 대상으로 두차례 사용자 연구를 진행해 모와의 실효성을 검증했다.

첫번째 실험에서는 기존 텍스트 기반 모션 결과와 모와를 통해 수정한 결과를 비교했다. 참여자들은 더 다양한 동작을 빠르게 생성할 수 있었고, 표현력과 결과물에 대한 만족도 모두 높은 것으로 평가했다.

두번째 실험에서는 기존 작업방식과 비교한 결과, 모와가 가장 효율적이고 애니메이션 디자인 원리에 기반한 편집이 가능하다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다고 전했다.

김승준 교수는 “모와는 단순히 AI가 자동으로 생성한 모션을 활용하는 수준을 넘어, 전문가가 직접 개입해 표현력을세밀하게 다듬을 수 있는 ‘협력형 AI 도구’의 새로운 가능성을 보여준다”라고 말했다. 이어 “이번 연구는 생성형 AI가 전문디자인 작업에 실질적으로 통합될 수 있다는 점을 입증했으며, 앞으로 AI 기반 애니메이션 저작 도구 설계에 있어 중요한방향성을 제시할 수 있을 것”이라고 강조했다.

김승준 GIST AI융합학과 교수가 지도하고 오정석 박사과정생이 수행한 이번 연구는 문화체육관광부 콘텐츠원천기술개발사업 및 GIST-MIT 공동연구과제 ‘인간중심 물리 시스템 설계를 위한 HCI + AI 융합연구’, ‘인공지능 기반 메타버스구현을 위한 융합형 문화 가상 스튜디오’, ‘현실과 가상 간 체화(embodiment)를 위한 소프트 로보틱스 및 감각지능 기반의 actuated XR 시스템 개발 연구’의 지원을 받아 수행됐다.

박수빈 기자 sbin08@aitimes.com