뉴욕 맨해튼 7번가에 있는 에퀴터블 센터(Equitable Center) 빌딩 지하에는 우아한 대리석으로 장식돼 있고 500명 정도를 수용할 수 있는 극장식 강당이 있는데, 합병 발표와 같은 주요 기업 행사나 음악 공연 등에 많이 사용됐다. 1997년 5월1일부터 이 강당에서는 같은 건물의 TV 스튜디오에서 있었던 체스 시합을 실시간 중계 방영했는데, 여섯번의 중계 모두 전석 매진됐다. 그 시합은 체스 세계 챔피언인 가리 카스파로프(Garry Kasparov)와 IBM의 AI 컴퓨터 딥블루(Deep Blue)의 대결이었다.

5월11일 대결을 마지막으로 딥블루는 최종 전적 2승1패 3무승부로 승리했고, 그래서 이날은 공식적으로 컴퓨터가 인간 체스 챔피언을 꺾은 최초의 날로 기록됐다. 시합 결과는 전 세계 언론의 헤드라인을 장식했는데, 당시에는 기계가 인간의 지능을 따라잡고 있다는 증거로 여겨지며 많은 사람들이 컴퓨터의 발전에 놀라기도 하고 또 두려움을 갖기도 했다.

체스 시합을 사람이 아닌 기계로 구현하려는 노력은 오랜 역사가 있다. 나중에 다시 설명할 내용이고, 속임수로 드러나기는 했지만 1770년에는 체스를 두는 기계 ‘메커니컬 터크(Mechanical Turk)’가 등장했다. 또 인공지능(AI)이라는 용어가 생기기 전부터도, AI의 선지자였던 앨런 튜링이나 클로드 섀넌과 같은 많은 연구자들에 의해 시도됐고, 초보 수준이기는 하지만 IBM도 1958년에 번스타인이 개발한 체스 프로그램을 공개했다. 당시 허버트 사이먼은 “10년 내에 디지털 컴퓨터가 체스 세계 챔피언을 이길 것”이라고 장담하며, AI 첫 황금기의 낙관론을 대표하는 발언을 남겼지만, 결국 사이먼의 장담은 이후 40년이 흐르고 나서야 성취됐다.

딥블루 프로젝트의 시작은 허버트 사이먼이 평생을 몸담았던 카네기멜론대학교에서 시작되었다. 대만 출신의 쉬 펑시옹(Feng-Hsiung Hsu)은 카네기멜론대에서 박사 과정을 밟고 있었다. 그는 박사과정 동료인 머레이 캠벨(Murray Campbell)과 체스에서 초당 5만개의 수를 탐색할 수 있는 ‘칩테스트(ChipTest)’라는 컴퓨터 체스를 개발, 1986년에 북미 컴퓨터 체스 챔피언십에 처음 참가하고 다음 해 우승을 차지했다.

1988년에는 초당 72만개의 수를 탐색할 수 있도록 완전히 개선된 모델 ‘딥쏘트(Deep Thought)’를 개발해 북미 챔피언십에서 다시 우승을 차지하고, 그 이듬해에는 세계 컴퓨터 체스 챔피언십에서도 우승했다. 박사 학위를 마친 1989년에 쉬와 캠벨은 IBM에 합류해 체스 컴퓨터를 계속 연구하게 됐는데, 딥쏘트 시스템의 이름은 IBM의 별명인 ‘빅블루(Big Blue)’를 사용해 ‘딥블루’로 바뀌었다.

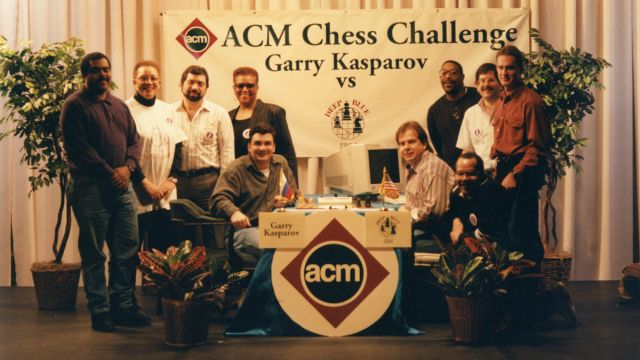

그랜드 마스터는 세계 체스 연맹(FIDE)이 수여하는, 체스 경기자가 받을 수 있는 최고의 타이틀이다. 22살이었던 1985년에 최연소 세계 체스 챔피언이 되었던 카스파로프는 그랜드 마스터 타이틀을 보유하고 있으며, 은퇴할 때까지 21년 연속으로 세계 1위를 차지했던 체스 세계 챔피언이었다. 딥블루의 계속된 발전에 고무됐던 IBM은 1996년 2월에 딥블루와 카스파로프의 체스 시합을 주선했다.

1996년의 시합에서 딥블루는 첫 대국을 승리하면서 세계 챔피언을 상대로 승리를 거둔 최초의 AI가 되었지만, 이후의 대국에서 카스파로프가 3승을 하면서 종합 전적으로는 패배를 기록했다. 시합 이후 IBM은 딥블루를 더 업그레이드해서 ‘디퍼블루(Deeper Blue)’라는 비공식 별명을 가진 시스템을 개발했다. 이듬해 5월 재경기를 갖게 됐는데, 이 시합이 TV를 통해 중계됐다.

이번에는 카스파로프가 먼저 첫 승을 거두었으나, 최종적으로 딥블루가 2승1패 3무승부를 기록하며 공식적으로 세계 챔피언을 이긴 최초의 컴퓨터 AI로 기록됐다. 시합 후 카스파로프는 딥블루의 수에서 깊은 지능과 창의성을 느꼈다고 말했지만, 컴퓨터 대신 인간이 직접 수를 놓는 경기 방식이 인간의 수가 개입될 수도 있어서 규칙 위반이라고 주장하기도 했다. 패배 후 카스파로프는 재경기를 요구했지만, IBM은 이를 거부하고 딥 블루를 해체해 워싱턴 DC에 있는 스미소니언 박물관과 캘리포니아 마운틴 뷰에 있는 컴퓨터 역사 박물관으로 은퇴시켰다.

서구에는 많이 알려지지 않았지만, 1960년대 소비에트 연방의 AI 창시자로 알려진 수학자로 크론로드(Alexander Kronrod)가 있다. 모스크바 이론 및 실험 물리학 연구소(ITEF)에서 수학 부서를 이끌던 그는 소련의 초기 컴퓨터 개발에도 기여를 했지만, AI에도 큰 관심이 있었다.

그는 “체스는 AI의 초파리다”라며, 체스를 AI 연구의 가설들을 테스트할 수 있는 훌륭한 시험대로 생각했다. 1967년에는 자신의 그룹이 개발한 AI 체스 프로그램을 존 매카시가 만든 체스 프로그램과 맞붙여 3대 1로 이기기도 했다. 그의 프로그램은 꾸준히 개선, 1974년에는 8개국 13개 프로그램이 참가한 세계 체스 프로그램 대회에서 우승을 차지했다.

크론로드가 체스를 초파리라고 한 것은, 다양한 실험 대상으로 사용된 초파리가 생물학과 유전학에서 기본적인 해답을 제시하는 생물이었으며 20세기 유전학의 역사를 바꾼 한 주인공이었기 때문이다. 기호주의 AI 시절에 컴퓨터 체스 프로그램은 단순한 게임 프로그램이 아니라 AI의 연구에서의 매우 중요한 모델 중 하나이자 지능 구현의 중요 척도로 여겨졌다. 이런 인식이 AI 연구계에 다분히 깔려 있었기에, 딥블루의 승리는 일반인뿐만 아니라 AI 연구자에게도 충격적인 사실이 될 수밖에 없었다.

그러나 초기 흥분이 가라앉자, AI 연구자 사이에 딥블루의 승리가 AI 발전에 어떤 의미가 있는가 하는 의문도 커져갔다. 딥블루의 하드웨어는 IBM이 자체 개발한 슈퍼컴퓨터였는데, 512개의 독립적이고 병렬로 동작하는 체스 가속기 칩을 장착해 초당 2억개의 수를 탐색할 수 있었다. 이런 딥블루의 AI 알고리즘은 탐색과 평가를 통해 문제를 해결하는 전통적인 기호주의 접근 방식으로, 클로드 섀넌의 논문에서 제시된 체스 구현 방법을 근간으로 해서, 그 후에 개발된 컴퓨터 체스 시합 방법들을 적용해 개선했다.

기본적으로 1950년대 아서 사무엘의 체커 프로그램에서도 활용됐던 미니맥스나 알파 베타 가지치기 등을 활용해 탐색 속도를 높이고, 연산 결과값이 필요할 때까지 연산을 늦추는 ‘느긋한 계산법(Lazy Evaluation)’을 활용해 연산량을 감소시켰다. 또 체스 그랜드 마스터의 시합 데이터 베이스를 활용해 말의 움직임을 결정하는 것에 도움받았다.

그런 면에서 딥블루는, 오랜 기간 연구되어 온 체스를 두는 AI가 최초로 인간 세계 챔피언을 이겼다는 측면의 의미가 있기는 하지만, 알고리즘, 평가 함수나 주요 전략 등 AI의 기술적 발전 측면에서는 큰 의미를 찾기가 그다지 쉽지 않았다. 오히려 40년 이상 된 고전적이고 확정적인 알고리즘을 전용 하드웨어로 구현해 탐색 속도를 높이는 방법으로 접근했다고 볼 수 있었다. 즉, AI의 새로운 알고리즘이나 기법이 적용되기보다는, 하드웨어를 통해 전반적인 AI를 구현하고, 컴퓨터의 연산 능력을 극대화하는 방식으로 구현됐다.

딥블루는 체스라는 게임이 상징적으로 활용되었을 뿐, 결국 IBM 컴퓨터의 하드웨어적 연산 능력을 홍보하는 것에 더 큰 의미가 있었을 것으로 보는 견해가 AI 연구자 사이에서 확산됐다. 그래서 매카시는 컴퓨터에 의한 체스가 제한된 지적 알고리즘만을 사용하며 주로 하드웨어적 컴퓨팅 능력에 의존해서, AI 기술 발전에 기대만큼 기여하지는 못했다고 했다. 또 그는 딥블루의 승리를 초파리 연구를 통한 유전학의 발전과는 달리 단지 “빨리 날 수 있는 파리”를 얻었을 뿐이라고 평가절하하기도 했다.

문병성 싸이텍 이사 moonux@gmail.com