미니인터뷰(Mini Interview)

◆ 이번 AI 바이오센서 기술 개발 계기는 무엇인가요?

현재까지 생명 현상의 대부분이 미지의 영역으로 남아있습니다. 이 점이 저를 비롯한 많은 과학자가 생물학 연구를 하는 데 원동력으로 작용할 것이라 생각합니다. 복잡한 생명 현상 탐구를 위해 제가 선택한 도구는 AI와 바이오센서입니다.

4차 산업혁명을 대표하는 도구로 AI가 알려져 있으나 AI 분석에 사용하는 빅데이터의 경우 센서로 측정한 값이라고 볼 수 있습니다. AI와 바이오센서 기술 개발은 사이언스와 엔지니어링 두 영역의 발전을 도모할 것이라 기대하며 이번 연구를 진행했습니다.

◆ 기존 기술과 비교해 이번 AI 바이오센서 기술이 갖는 차별점은 무엇인가요?

바이오센서는 살아있는 미생물의 생체 물질을 교묘히 이용합니다. 감지할 수 있는 유해 물질이 다양하고 감도가 예민하기 때문에 꾸준히 주목받은 기술입니다. 하지만 활용 가능한 센서 단백질 부품이 부족해 오랜 연구에도 불구하고 실용화가 어려웠죠. 부품 부족으로 데이터 수집이 어려웠으며, 바이오센서와 AI의 연계 연구는 시도조차 할 수 없었습니다.

이번 연구는 합성생물학 기술을 바탕으로 활용 가능한 센서 단백질 부품을 늘려 집합체를 만들었고, 이 집합체로 수집한 데이터를 이용해 AI 분석을 가능하게 했습니다.

바이오센서는 페놀을 감지할 경우 자신의 몸에서 색이나 형광을 내보내 사람이 인지할 수 있도록 합니다. 문제는 페놀뿐 아니라 유사한 물질을 감지할 경우에도 같은 신호를 보낸다는 것입니다.

이 경우 사람이 신호를 관측했을 때 어떤 유해물이 있는지 판단할 수 없습니다. 기존 바이오센서의 고질적인 문제이기도 하죠. 하지만 이번에 개발한 기술은 확장된 바이오센서 집합체와 AI를 이용해 식별 문제를 극복한 대표적 사례라고 볼 수 있습니다.

◆ 기술 개발 과정에서 가장 어려운 점은 무엇이었나요?

데이터 확보 과정이 힘들었습니다. 충분한 양의 훈련(학습) 데이터를 수집하는 것은 AI 분석에 가장 필수적인 과정입니다. 하지만 바이오센서의 경우 미생물의 배양, 반응, 측정 과정에서 하루 이상을 소모할 수 있으며 여러 타깃 유해물의 농도별 반응 데이터를 수집해야 합니다.

충분한 훈련 데이터를 확보할 수 있도록 반복적이고 소모적인 과정의 효율을 높이는 것이 가장 중요했습니다. 이에 저희 연구진은 합성생물학 바탕의 'Design-Build-Test-Learn' 전략을 도입해 소형 자동화 기기를 활용한 표준화된 프로토콜과 자체 소프트웨어(SW)를 제작ㆍ활용했습니다.

이번 합성생물학 전략과 함께 AI 기술의 융합은 미지의 영역으로 남아 있는 생물학적 지식을 규명하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.

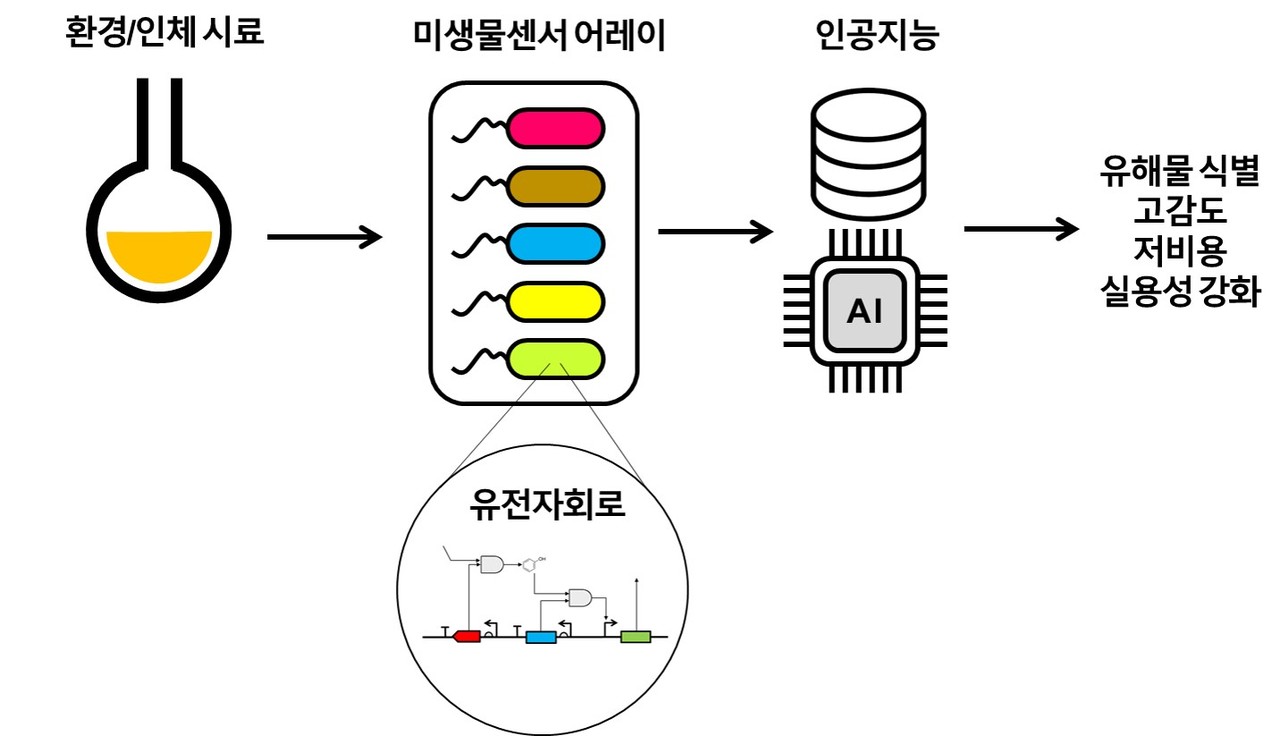

국내 연구진이 인공지능(AI) 기술과 인공 미생물을 결합해 유해 물질을 식별하는 기술을 개발했다.

한국생명공학연구원(원장 김장성)은 김하성 합성생물학전문연구단 박사팀이 선별한 변이를 모두 활용해 바이오센서 집합체를 제작, 집합체가 만들어내는 패턴을 학습해 감지물 식별이 가능한 AI 모형을 개발했다고 16일 밝혔다.

연구팀은 실험을 거쳐 이번에 개발한 AI 모형이 11개 유해물을 최대 95.3%의 정확도로 식별할 수 있다는 것을 확인했다. 이에 연구팀은 기존 단일 바이오센서만 활용하는 경우 40% 이하의 정확도를 보인 것과 비교해 기술 향상을 이뤘다고 설명했다.

유해 화합 물질은 산업폐기물과 잔류농약 등 다양하게 발생하며 환경호르몬과 같은 부작용을 유발한다.

미생물의 경우 유해 물질을 감지하는 다양한 유전자가 분포하고 있어 이를 조합한 유전자 회로를 구성해 새로운 바이오센서를 개발하는 연구가 학계에서 이뤄지고 있다.

하지만 바이오센서 부품 단백질의 오작동은 바이오센서 연구의 정확성ㆍ실용성을 저하시키는 요인 중 하나다. 전자공학 분야에서 다양한 종류의 센서를 동시 사용하고 머신러닝(ML) 기술을 활용해 극복할 수 있으나 바이오센서의 경우 활용 가능한 센서 수가 한정적이기 때문에 AI 기술 접목이 어려웠다.

연구팀은 인공적인 단백질 변이를 유발해 한계를 극복했다. 변이 단백질을 여러 개로 만들고, 이 인공체에서 얻은 다양한 신호를 모아 빅데이터를 생성, AI 모형을 적용한 것이다.

연구팀은 이번 AI 모형을 적용한 결과 유해물 검출 한계를 약 75배 이상 향상했으며 적은 양으로도 검출이 가능했다고 설명했다.

검출 한계는 센서의 신호를 식별할 수 있는 타깃의 최소 물질량을 말한다.

김하성 박사는 "향후 환경 시료의 유해물 감시ㆍ식별과 생체 내 유해 물질 모니터링 등에 활용이 가능할 것으로 보인다"고 기대했다.

AI타임스 김재호 기자 jhk6047@aitimes.com