미니인터뷰(Mini Interview)

◆ 이번 바이오센서와 AI 알고리즘 기술의 개발 계기는 무엇인가요?

전립선 암과 관련한 여러 암 인자가 존재하기 때문에 한 가지 암 인자에 의존한 진단은 정확도에 한계가 있습니다. 하지만 서로 보완해 줄 수 있는 네 가지 암 인자에서 나온 정보를 바탕으로 진단할 경우 전립선 암의 상태와 진단 정확도를 높일 수 있을 것이라고 판단했죠.

다만, 암 인자가 늘어날수록 센서에서 발생하는 데이터는 점점 더 복잡해져서 그 패턴을 정확하게 해석하는데 어려움이 있습니다. 이 문제를 해결할 목표로 우리 연구팀은 AI를 이용해 해당 데이터를 학습ㆍ분석했고, 이를 초고감도 바이오센서에 접목한 뒤 스마트 바이오센서 플랫폼을 개발했습니다.

◆ 이번 기술 개발에서 가장 어려운 점은 무엇이었나요?

이번 연구는 임상중개연구로 실제 환자의 소변 샘플을 바탕으로 진행했습니다. 이에 편향되지 않은 다량의 소변 샘플을 구하는 것이 어려웠습니다. 다행히, 정인갑 서울아산병원 교수님께서 데이터 확보 부분을 맡아 주셨습니다. 또 임상의 관점에서 우리가 개발한 플랫폼의 활용도를 두고 많은 조언을 해주셨습니다.

제대로 학습한 AI 알고리즘 개발도 어려움이 많았습니다. 학습시키는 데이터가 편향될 경우 엉뚱한 진단 알고리즘을 개발할 우려가 있습니다. 이에 환자와 정상인, 전립선 비대증 환자 등의 소변 샘플을 골고루 확보해 얻은 데이터로 AI를 학습시키는 과정에 많은 어려움이 있었습니다. 임상 선생님과 유기적인 협력 연구가 필수적이었다고 생각합니다.

◆ 기존 검사법과 비교해 이번 기술의 차별점은 무엇인가요?

이번 연구에서 개발한 스마트 바이오센서의 장점은 다중 암 인자를 활용해 높은 정확도를 제공한다는 것입니다. 기존 혈액 전립선 특이항원(PSA) 검사는 정확도가 30%에 불과합니다.

또 비침습 샘플인 소변을 활용한 진단인 점이 큰 장점입니다. 기존 기술에 비해 환자의 높은 편의성을 보장하면서 더 높은 정확도를 제공합니다. 환자가 고통스러운 혈액 검사를 받지 않아도 됩니다.

의료 영상ㆍ이미지 처리에 AI를 많이 활용하고 있으나, 이번 연구처럼 바이오센서에서 측정한 신호 패턴을 진단까지 연결한 경우는 거의 없는 것으로 알고 있습니다. 우리가 개발한 스마트 바이오센서 플랫폼을 시작으로 관련 연구를 많이 진행한다면, 체액으로 다양한 질병의 1차적인 진단을 제공할 수 있는 시스템이 우리 곁에 다가올 수 있지 않을까 생각합니다.

국내 연구진이 인공지능(AI) 기술을 활용해 소변 검사만으로 빠른 암 진단을 가능하게 했다.

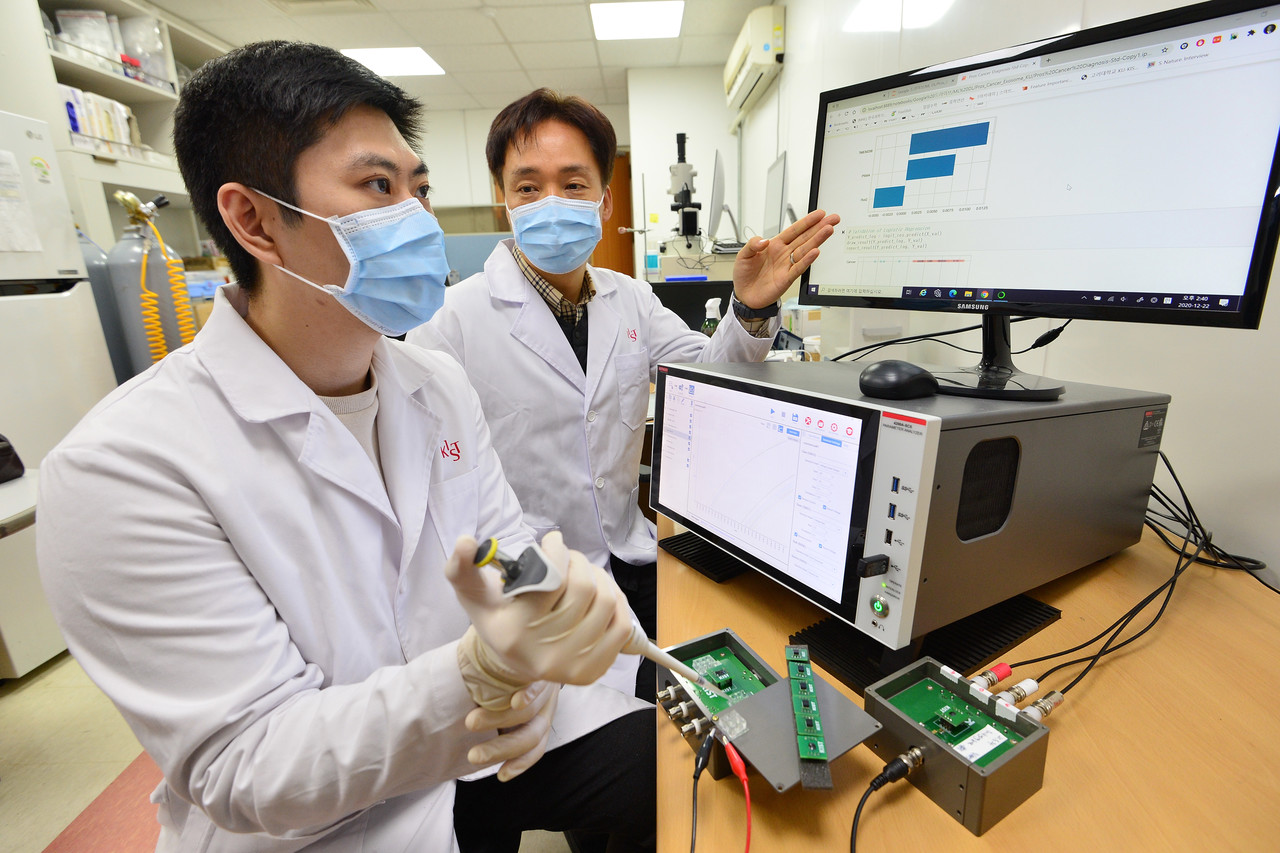

한국과학기술연구원(KISTㆍ원장 윤석진)은 이관희 생체재료연구센터 박사팀이 정인갑 서울아산병원 교수 연구팀과 공동 연구를 수행해 소변에서 전립선암을 비교적 빠르게 높은 정확도로 진단하는 기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

연구팀은 초고감도 전기신호를 바탕으로 한 바이오센서에 스마트 AI 분석법을 도입, 해당 기술을 개발했다.

기존 전립선암의 경우 혈액검사를 거쳐 일차적인 질병 여부를 판별하고 있다. 하지만 진단 정확도가 30%에 불과해 많은 환자가 혈액검사 후 침습적인 조직검사를 받아야 하며, 이에 따른 출혈과 고통 등 부작용을 겪는다.

소변을 활용한 진단 검사는 환자 편의성이 뛰어나고 침습적인 조직검사가 필요하지 않아 부작용과 환자의 고통 등 없이 암을 진단 할 수 있다. 하지만 소변 속에 암 인자 농도가 낮기 때문에 소변을 활용한 바이오센서의 경우 정밀 진단보다 위험군을 분류하는 데 활용했다.

이관희 박사팀은 이전까지 전기신호를 이용한 초고감도 바이오센서를 활용, 소변에서 질병을 진단하는 기술을 개발하고 있었다. 하지만 암 진단과 관련해 단일한 암 인자로 진단 정확도를 90% 이상 끌어올리는 데 어려움을 겪었다.

이에 연구진은 단일 암 인자가 아닌, 서로 다른 여러 종의 암 인자를 동시 활용해 진단 정확도를 높였다.

기존 '전립선 특이항원(PSA)'을 이용한 검출법의 문제점 개선을 위해 소변에서 극미량의 네 가지 암 인자를 동시 측정할 수 있는 초고감도 반도체 센서 시스템을 개발했다.

이후 이 센서로 얻은 네 가지 암 인자와 전립선암 간 상관관계를 AI에게 학습시켰다. 또 해당 센서에서 확보한 검출 신호의 복잡한 패턴에 따라 암 여부를 진단할 수 있는 알고리즘도 개발ㆍ적용했다.

연구팀은 이 분석법을 활용해 전립선암을 진단한 결과 76개의 소변 표본에서 전립선암 환자를 95.5%의 정확도로 진단했다. 연구진은 향후 임상을 확대해 더 많은 환자 정보를 학습시키고 진단 알고리즘의 정확성을 높일 계획이라고 설명했다.

KIST와 공동 연구를 진행한 정인갑 서울아산병원 교수는 "환자의 소변을 활용해 높은 정확도로 선별함으로써 불필요한 조직검사와 치료를 최소화할 수 있다"고 말했다.

이관희 KIST 박사는 "이번 스마트 바이오센서의 개발은 소변을 활용한 다른 암 종의 정밀 진단에 활용할 수 있을 것이다"라고 전망했다.

AI타임스 김재호 기자 jhk6047@aitimes.com