미니인터뷰(Mini Interview)

◆ 이번 연구가 AI 개발에 기여할 것이라 말씀하신 부분을 더 자세히 설명해주실 수 있나요?

생물학적 신경망이 어떻게 작동하는지 이해하면, 인공 신경망 설계에도 도움을 줄 수 있습니다. 현재 가장 인기 있는 AI알고리즘인 딥러닝은 뇌의 시각 시스템에 기반합니다. 하지만 해마는 시각적인 시스템과는 다른 유형으로 학습하고 기억을 관리합니다. 해마의 역할과 능력을 더 자세히 이해하면, 다른 유형의 AI 개발에 영감을 줄 수 있다고 생각했습니다.

◆ 연구하면서 가장 어려웠던 점은 무엇인가요?

몇 가지 요인이 혼잡하게 나타났습니다. 실험을 진행하고 분석할 체력과 시간이 부족했습니다. 가시적인 성과를 낼 수 있을지, 관찰을 해석할 수는 있을지, 또 데이터가 해석을 충분히 뒷받침할 수 있을지 불안하기도 했습니다. 뿐만 아니라 학생들과 박사 후 연구원의 좋은 협력을 유지해나가는 것도 어려운 지점이었습니다.

◆ 다음 연구 계획은 뭔가요?

쥐가 새로운 정보를 어떻게 학습하는지 관찰할 실험을 계획 중입니다. 이번 연구에선 실험 환경이 매우 흡사해, 쥐의 학습이 일어나지 않았습니다.

앞으로 학습 과정이 해마에게 어떻게 영향을 미치는지 그 모든 특성을 도출하고 싶습니다. 또 각 처리 단계의 실험 데이터를 재현할 신경망 모델을 만들고 싶습니다. 최종적으로는 해마의 일반적인 계산과 기능에 대한 통찰력을 제공할 수 있도록 정교한 해마 모델을 얻고 싶습니다.

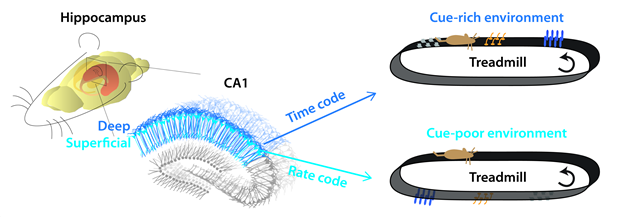

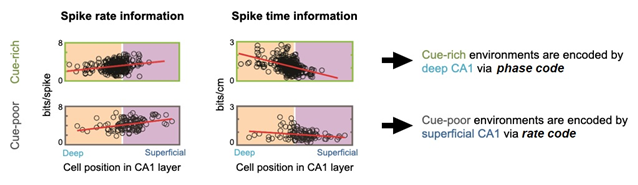

한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 세바스쳔 로열(Sebastien Royer) 박사 뇌과학연구소팀이 해마의 장소세포가 장소에 대한 정보를 마치 바코드처럼 빈도코드(Rate code)와 위상코드(Phase code)를 이용해 저장한다는 사실을 발견했다.

빈도코드는 하나의 신경세포가 활동전위를 반동시키는 빈도수를, 공간과 위치정보를 결합해 저장하는 방식이다. 위상코드는 정보처리 시 여러 신경세포 사이의 시간 간격을 함께 저장하는 방식이다.

또한 경로상 지형지물이 얼마큼 복잡한지에 따라 활성화되는 장소세포 영역과 사용전략이 달라지는, 병렬적 정보처리 메커니즘을 갖고 있음을 규명했다고 밝혔다.

KIST 연구진은 두 가지 유형의 공간 실험으로 해마의 ‘장기기억 형성’과 ‘활성화 기초 원리’를 확인했다.

첫 번째 실험은 쥐가 트레드밀을 달리며 진행한 공간훈련이다. 이때 트레드밀의 벨트에 아무 물체도 놓지 않은 빈 구간과, 작은 물체를 설치한 장애물 구간으로 구성해 쥐를 차례로 달리게 했다.

두 번째 실험에선 물체가 들어 있거나 완전히 빈 원형의 통에 쥐를 넣고 훈련했다. 이때 연구팀은 CA1과 CA3에 시리콘 탐침 전극을 심어 신경세포의 활성도를 분석했다.

그 결과 두 실험에서 해마는 공간·위치·물체의 상황에 따라 서로 다른 뇌 영역과 별개의 입력 장치·정보처리 전략을 사용한단 사실을 발견했다.

단순한 환경의 경우 빈도코드를 사용하는 세포 집단이 활성화되는 경향이 나타났다. 반대로 복잡한 환경에서는 CA1 심층부의 활성도가 높아지면서 주로 활용되는 것이 관측됐다.

이는 포괄적인 위치와 공간 감각이 필요할 땐 빈도코드가, 물체의 정확한 위치와 공간과의 관계를 기억하는 데는 위상코드가 더 많이 연관되어 있음을 뜻한다.

함께 CA3 영역의 기능도 파악됐다. CA3는 내후각 피질과 함께 CA1에 정보를 입력하는 역할일 것으로 예상돼왔다. 하지만 이번 연구를 통해 단순한 환경에서는 주로 CA3가, 복잡한 환경에서는 내후각 피질 영역이 CA1에 정보를 제공한단 사실을 발견했다.

세바스쳔 로열 박사는 “이번 연구를 통해 해마가 어떻게 정보를 처리하는지를 이해할 수 있으며, 이것은 기억의 기초 원리를 보다 심층적으로 밝히는 토대가 될 것”이라며 “알츠하이머성 치매, 기억상실, 인지장애 같은 해마 손상 관련 뇌 질환을 치료 및 진단하는 기술과 함께 생물학적 데이터 기반의 인공지능 발전에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다.

이번 연구는 국제학술지인 ‘뉴런(Neuron)’ 최신 호에 게재됐다.

[관련 기사]KIST, 딥러닝 이용한 자성체 물성 감별 기술 개발

[관련 기사]KISTI-STEPI, 데이터 활용한 정책 개발 협력한다

AI타임스 장희수 기자 heehee2157@aitimes.com