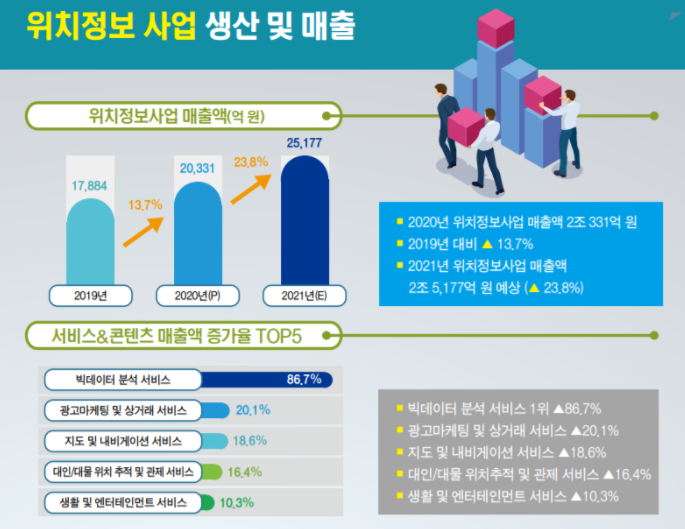

지난해 국내 위치정보 산업의 매출액 규모가 2조 331억원을 넘었으며, 올해도 1.23배 성장해 2조5177억원이 될 것이라는 전망이 나왔다.

지난 23일 한국인터넷진흥원(KISA)에서는 지난해 6월 말 기준으로 방송통신위원회에 허가·신고된 1565개 위치정보사업자를 대상(2019년 992개 업체에 비해 57.7% 증가), `2020년 국내 위치정보 산업 실태조사`를 실시한 결과를 발표했다. 같은해 7월부터 10월 23일까지 온라인, 방문, 전자우편 등으로 조사한 결과다.

위치정보사업을 하고 있는 기업은 소재지가 서울, 경기(80.9%, 331개)인 곳이 많아 수도권 편중 현상이 심하게 적용됐다. 또, 현재 위치정보사업을 주사업으로 하고 있는 경우보다 주로 타사업 위주의 주사업을 하고 있는 경우(76.0%, 311개)가 많다는 특징을 보였다.

◆ 위치정보사업자 현황에 대한 분포도…매출액 규모 순위는?

온라인을 기반으로 한 위치정보 활용한 서비스 및 콘텐츠 사업이 강세다.

휴대폰 사용이 높은 현대인들에게 맞춰 개발된 앱을 기반으로 한 서비스(앱 기반과 웹/앱 기반)가 91.7%를 차지했기 때문이다. 사물위치 정보사업자의 경우도 모든 사업자 100%로가 안드로이드 OS 기반을 사용하고 있는 것으로 조사됐다.

위치정보사업자의 경우 대부분의 사업체가 2010년 이후 설립된 것(53.3%)으로 조사됐다. 또한, 전체 모집단의 76.6%(1,199개)를 위치기반서비스사업자가 가장 많이 차지했다.

50억 미만의 매출액을 가진 영세사업자(61.4%)와 50명 미만의 종사자수를 가진 사업체(56.2%)가 가장 비중이 컸다.

서비스·콘텐츠 부문별 매출액 규모는 '대인·대물 위치추적 및 관제서비스'가 8644억원(42.5%), '생활 및 엔터테인먼트 서비스'가 5091억원(25%) 순으로 조사됐다.

매출액 증가율은 '빅데이터 분석 서비스'가 128억원에서 240억원으로 86.7% 증가해 전년 대비 가장 높았다.

◆ 지금 가장 핫한 위치정보사업 분야는?…해외 진출 관련 전망

2021 위치정보산업 핵심키워드로 '헬스케어'가 새롭게 떠올랐다. 코로나19 장기화로 인해 이용자 위치 기반으로 한 원격의료 이용률 50배 이상 증가, 대면 최소화 위해 위치 기반 자동체크인과 안내 서비스 필요성이 급증됐기 때문이다.

또한 4차 산업혁명 확산과 더불어 앞으로는 위치정보 단말로 '자율주행차', '드론', '로봇' 등의 단말이 확대될 것으로 내다봤다.

향후 '빅데이터 분석 서비스'(54.3%)가 가장 활성화될 것으로 보고, 위치정보와 융합해 발전할 분야는 '교통'(41.1%)과 '물류'(34.8%)로 전망했다.

위치정보사업 수출액은 2019년 151억 원으로 집계됐으며, 2020년에는 41.7% 증가한 214억 원에 이를 것으로 추산했다. 2021년에는 2020년 대비 91.0% 증가한 409억 원 규모에 달할 전망이다.

서비스·콘텐츠 부문별 위치정보사업 해외 매출액 현황 및 전망에 대해서는 해외 수출액 규모는 ‘대인·대물 위치추적 및 관제 서비스’ 가 79.7억 원으로 매출액 1위를 차지했다. 매출액 증가율 1위 역시 ‘생활 및 엔터테인먼트 서비스’가 245.5%로 조사됐다.

◆ 위치정보 경영 애로사항 중심에는 R&D 전문인력 부족이 있다?

인력 고용에 애로사항을 느끼는 주된 이유로는 ‘위치정보 관련 인력 부족’(36.7%)이 가장 높았다. 위치기반 서비스 사업자, 소상공인 등의 위치기반서비스사업자, 겸업사업자 유형의 경우 ‘위치정보 관련 인력 부족’의 응답률이 특히 더 높았다.

R&D의 애로사항도 역시 ‘R&D 인력 부족’(51.1%)이 가장 높은 응답률을 보였으며, ‘R&D 자금 부족’(48.4%), ‘사업화기술 수준 취약’(22.2%)이 뒤를 이었다.

또한, 사업자 유형, 매출액 규모, 종사자 규모와 관련없이 R&D 수행 목적인 ‘기존 서비스 고도화’를 가장 중점으로 염두하고 있는 것으로 나왔다.

R&D 경쟁력 최고 수준의 국가는 미국(73.3%), 한국(20.3%), 중국(3.9%), EU(2.2%), 기타(0.2%) 순으로 조사됐다. 글로벌 최고 기업(국가)의 기술 우위 요소는 ‘R&D에 대한 투자와 자본력’(46.5%) 가장 높은 응답률을 보였고, ‘충분한 경험을 가진 전문 인력 보유’(39.9%), ‘혁신적인 위치기반 기술 보유’(35.7%) 뒤를 이었다.

그 외 위치정보사업자의 경영 애로사항으로는 '개발비용 부족'(18.6%), '국내 법·제도 규제'(14.9%) 등으로 조사됐다.

한편, 응답자들이 법·제도와 관련해 개인위치정보 수집·이용·제공시 동의 획득(42.1%), 개인위치정보 수집 후 통보 절차(32.8%) 부분에서도 어려움을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

AI타임스 이하나 기자 22hnxa@aitimes.com