미니 인터뷰(Mini Interview)

◆ 연구 배경은

기존 그리퍼가 가진 한계점을 모두 보완하려고 해당 연구를 시작했다.

기존 그리퍼는 단단한 물질, 부드러운 물질, 생체 내 삽입 가능한 세 가지 종류였다. 단단한 물질로 만든 그리퍼는 대상에 상처를 주기 쉬워 작은 생명체에 적용하기 힘들었다. 부드러운 그리퍼는 물체를 고정하거나 들어 올리는 데 한계가 있었고, 생체에 삽입하는 그리퍼는 정밀성에 결함이 있었다.

◆ 연구 기대 효과는

기대 효과는 크게 두 가지다. ‘미래 건강 상태 예측’과 ‘세포 자극 후 반응 분석’이다.

그리퍼는 실시간, 장시간 모니터링이 가능하다. 치료 과정에서 생명체 상태를 실시간으로 보여준다. AI와 결합하면 미래 건강 상태를 예측하는데 활용할 수 있을 것이다. 생명체 자극 후 반응을 분석할 수 있는 새로운 플랫폼으로도 사용될 수 있다. 특히 세포에 상처 없이 기계적으로 강하게 고정하는 데 도움될 수 있다고 본다.

◆ 상용화까지 남은 기술적 과제는

기술 고도화, 무선 작동 기능, 반복성이 필요하다.

기술적으론 공정의 최적화가 필요하다. 현재 그리퍼 크기가 5mm 이하로 작다. 이를 상용화하도록 만들 수 있는 공정이 필요하다. 또 무선으로 작동하는 그리퍼를 제작한다면 상용화 범위가 지금보다 넓어질 수 있다. 마지막으로 반복성, 즉 재활용할 수 있어야 한다. 지금은 사용 중인 물질의 한계로, 로봇을 한 방향으로만 사용할 수 있다. 양방향으로 움직일 수 있게 하는 물질이 확보되면 해당 로봇을 여러 번 재활용해 사용할 수 있다.

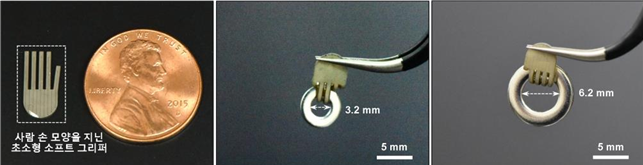

사람 손 모양을 한 초소형 소프트 로봇 ‘그리퍼’가 개발됐다.

과기정통부(장관 임혜숙)는 아주대 자연모사 연구팀이 사람 손을 똑 닮은 초소형 로봇을 개발했다고 밝혔다.

‘그리퍼’는 손가락이 다섯 개 달린 의료용 로봇이다. 크기는 약 5mm다. 부드러움과 단단함을 조절할 수 있어서 작은 생명체를 상처 없이 다룰 수 있다. 로봇 안에 은 나노와이어와 고민감도 크랙 센서를 결합해서, 잡은 대상의 생체 신호를 측정하고 자극할 수 있는 기능도 갖췄다. 향후 의료 분야에서 진단이나 치료 과정 모니터링에 활용 가능할 전망이다.

연구팀은 단단함과 부드러움을 조절하는 형상기억폴리머(Shape memory polymer)를 사용했다. 형상기억폴리머는 폴리우레탄 계열로, 변형해도 유리전이온도 이상에서 본래 모양으로 돌아가는 스마트 소재다. 연구진은 이 소재를 사용해 로봇 손을 사람 피부와 비슷하게 만들었다. 얇은 은나노선과 레이저 공정을 활용해 센서 크기도 줄였다.

이를 통해 그리퍼는 혈관을 부드럽게 상처 없이 잡을 수 있다. 맥박이나 심장박동 같은 생체신호까지 실시간으로 측정할 수도 있다.

연구진은 그리퍼로 직경 3mm도 안되는 달팽이 알을 터트리지 않고 잡아서 열을 가해 부화시키는데 성공했다. 부화 과정에서 발생하는 미세한 움직임과 부화 직후 달팽이의 미세한 심장 박동 수까지 정확히 측정했다. 연구팀은 “마이크로미터 단위의 미세 유기체를 상처 없이 잡아 미세 생체 신호를 측정한 최초의 사례다”고 강조했다.

한승용 교수는 “현재 많은 난제들이 쌓여있는 사람의 세포 단위 유기체를 기계적으로 상처 없이 잡아 원하는 위치에 고정하여 자극에 대한 반응을 분석할 수 있는 새로운 플랫폼으로 도전할 계획이다”고 밝혔다.

본 연구는 과기정통부 개인기초연구 사업이 지원했으며 로봇 분야 저명 학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics)에 14일 새벽 4시(한국시간) 게재됐다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com

[관련 기사] 딥마인드, 정교한 로봇 팔 기술 내놨다...제조업 자동화에 활기불어넣을 듯

[관련 기사] 기계연, 대상물 맞춤형 로봇 그리퍼 기술 개발

- 전남농업기술원, 수확하지 않고 무게 예측하는 AI 특허기술 이전

- 인텔리빅스, ITS 성능평가에서 AI 영상분석 기술력 입증...돌발상황검지 평가에서 오탐률 0%

- 9월 ICT 수출액, 213억 4000만달러...1996년 집계 시작 이래 역대 최고치 경신

- 진화하는 보이스피싱, 은행에서 AI로 대응한다

- "신재생에너지 체험하세요"…한국전력, 상무시민공원에 ‘에너지 파크’ 개관

- "돼지 구제역 확산 막는다" ETRI, AI 가축 방역 시스템 아디오스 개발

- AI 의료 진단 기업 스페클립스, 미국 매체 선정 톱 10 기업 들었다

- 딥마인드, 로봇 시뮬레이터 무조코 인수..."오픈소스 SW로 제공할 것"

- “다양한 병원 AI 모여 집단지성 발휘한다”...ETRI ‘닥터 AI’, 뭐가 다를까?