메타버스에서 우리는 분신과 같은 아바타를 사용해 소통하고, 이 아바타는 대부분 게임 캐릭터 형태로 존재한다.

현실에서 우리는 서로 얼굴을 보고 누구인지 알아보듯 메타버스에서도 좀 더 '사람처럼 보이는' 디지털 휴먼을 사용하게 되면 좋을 것이다.

카카오브레인 HumanCV팀 이현준(malfo) 개발자는 17일 '이프 카카오 2021'을 통해 메타버스에서 실사와 같은 플랫폼을 사용하지 않는 이유에 대해 다음과 같이 지적했다.

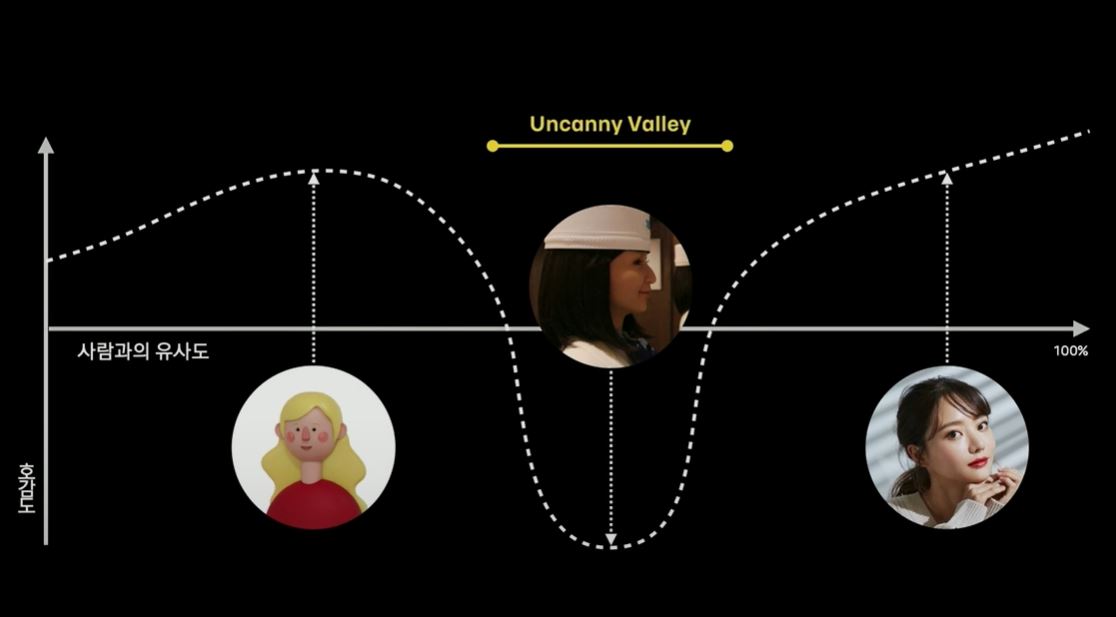

"사람은 자신과 닮았는데 어딘가 부자연스럽고 이상하게 느낄 수 있는 '불편한 골짜기'(The uncanny valley) 구간이 존재한다. 디지털 휴먼은 이로 인해 불쾌감이 상승하면서 호감도가 떨어질 수 있다"

사람과의 유사 정도에 따라 불편한 골짜기가 발생하는 구간이 존재한다. 아예 게임 캐릭터처럼 생겼거나 인간과 구별이 힘들 정도로 매우 유사하면 이 구간은 발생하지 않는다. 그렇다면 어떻게 하면 실사와 같은 품질로 사람과 같은 디지털휴먼을 만들 수 있을까?

다행히도 최근 컴퓨터 기술이 크게 발전하면서 이런 디지털 휴먼이 영화나 광고 등 다양한 분야에서 활동할 수 있게 됐다. 버추얼 인플루언서가 사실적인 디지털 휴먼의 대표적인 예라고 볼 수 있다.

하지만 그는 이 같은 기술을 메타버스에서 구현하기 위해서는 많은 실험과 노력이 필요하다고 말했다.

사람의 골격과 형태로 모델링하고, 사실적인 피부, 속눈썹, 주름 등을 더한다. 여기에다 해부학적 구조를 알고, 실제 사람처럼 자연스럽게 움직이도록 정확한 위치에 관절과 뼈대를 심고, 애니메이팅 기술을 활용해야 한다. 이는 모두 숙련된 전문가와 특수한 장비, 그리고 많은 시간과 비용이 필요하다고 덧붙였다.

한편, 최근 페이스북에서는 4D 얼굴 아바타(4D facial avatars), 딥 표정 모델(Deep relightable appearance models) 등 3차원 아바타를 렌더링할 수 있는 AI 딥러닝 기술을 공개한 바 있다.

'딥 표정 모델'은 조명 조건도 바꿔가며 렌더링할 수 있어 메타버스 활용가능할 수준의 근접한 품질을 보여줬지만 현재까지 나온 기술은 모두 얼굴과 머리 정도만 복원할 수 있는 기술로 알려졌다.

하지만 그는 이런 기술들은 모두 작년부터 1년도 채 되지 않는 기간에 발표된 기술이라며, 인공지능을 이용해 메타버스에서 디지털 휴먼을 만들 수 있는 미래는 생각보다 빠르게 다가올 것이라고 전했다.

AI타임스 이하나 기자 22hnxa@aitimes.com