보안 인증 때마다 매번 다른 패턴을 내놓는 기술이 나왔다. 무작위적인 패턴 모양으로 인증하는 방식이다. 수십억 개 나노 패턴으로 만들어져서 가능한 현상이다. 사람 지문으로 인증하는 수준이다. 높은 보안을 유지하면서도 초고속 인증이 가능하다. 패턴을 새로 만들 때마다 들었던 비용 효율성까지 한 단계 높였다.

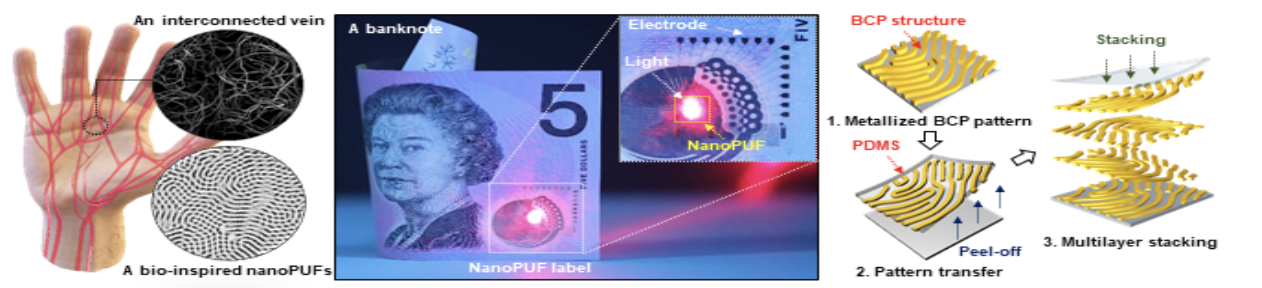

카이스트(총장 이광형, KAIST)가 사람 지문처럼 매번 다른 형태를 형성하는 무작위적인 분자조립 나노 패턴을 이용한 새로운 사물인터넷(IoT) 보안·인증 원천기술을 개발했다고 9일 밝혔다. 김상욱 신소재공학과 교수 연구팀, 김봉훈 DGIST 로봇및기계전자공학과 교수, 권석준 성균관대 화학공학·고분자공학부 교수와 공동연구한 성과다.

최근 IoT 기술 발달로 다양한 기기들이 인터넷을 통해 연결된 초연결 시대가 왔다. 그러나 IoT 기술을 안전하게 사용할 수 있느냐에 대한 의문이 제기되고 있다. IoT 기기 해킹 사례가 빈번하게 보고되고 있어서다.

대표적인 예가 사람 지문과 핸드폰에 제공하는 QR 패턴이다. 사람의 지문은 모든 사람에게 다르게 형성돼 개인 식별을 위한 인증 매체로 사용됐다. 그러나 그 크기가 눈에 보일 정도로 커서 쉽게 복제할 수 있는 단점을 가지고 있다.

최근까지 코로나 방역에 큰 역할을 한 QR 코드는 사용할 때마다 매번 다른 패턴을 만들어 복제가 어렵다. 그러나 패턴이 새로 생길 때마다 무선통신으로 등록을 해야 해서 에너지 소모가 크고 개인정보가 침해되는 문제점이 있다.

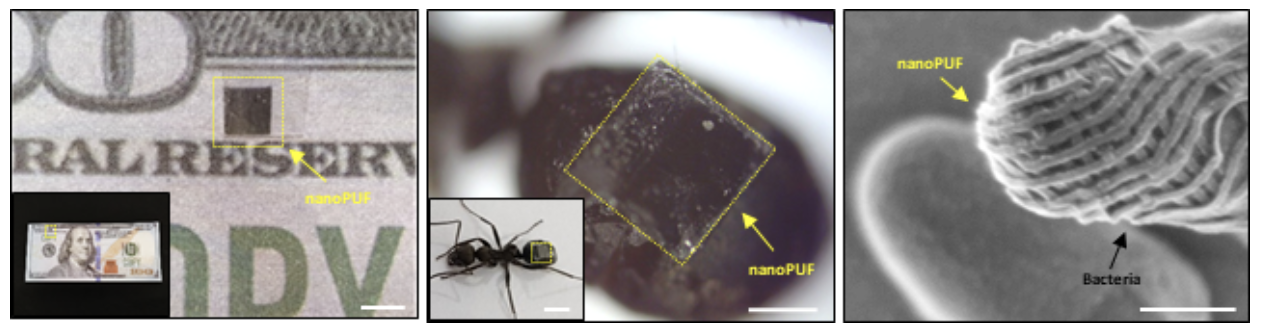

이번 공동연구팀이 개발한 인증기술은 분자 조립 나노 패턴 기술을 이용해 서로 다른 모양을 갖는 수십억 개 패턴을 저비용으로 만들어낼 수 있다. 높은 보안 수준을 유지하면서도 초고속 인증이 가능하다. 나노 크기를 소형화해 눈에 보이지 않는 투명 소자나 초소형 장치, 개미, 심지어 박테리아에도 부착해 미생물 인식 칩으로 활용할 수도 있다.

이번 기술은 복제 방지를 위한 다양한 하드웨어(HW) 인증 시스템에도 유용하다. 기존 소프트웨어(SW) 인증과 달리 전자기 펄스(EMP) 공격 같은 최첨단 무기 체계에도 내성이 있다. 향후 군사·국가 안보 등에서 활용성이 높다. 더 나아가 이상적인 난수 생성 소재(true random number generator) 로서의 활용성도 기대된다.

이번 공동연구팀은 기술 개발 과정에서 국내 특허, 미국 특허, 유럽 특허, PCT를 출원해 이번 기술 지적 재산권을 확보했다. 해당 특허는 KAIST 교원 창업 회사인 ‘소재창조’를 통해 사업화를 진행할 계획이다.

김장환 KAIST 신소재공학과 박사가 제1 저자로 진행한 이번 연구는 전자공학 분야 권위 학술지로 알려진 ‘네이처 일렉트로니스(Nature electronics)’에 7월 26일 게재됐다. 논문명은 'Nanoscale physical unclonable function labels based on block co-polymer self-assembly ' 다.

이번 연구는 한국창의연구재단 지원으로 수행됐다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com

- "기존보다 성능 8.3배 ↑"...카이스트, 'CXL 2.0' 메모리 확장 플랫폼 세계 최초 개발

- "AI가 독학을?!"...KAIST, 스스로 영상 판독 학습하는 알고리즘 개발

- "구글·애플보다 정밀해"...카이스트, 실내외 통합 GPS 시스템 개발

- 카카오, 민관연 협업으로 자율주행 여객·물류 서비스 개발 고도화

- 여름마다 맞는 '물폭탄', AI로 대비할 수 있을까

- 돈세탁에 암호화폐 믹서 사용한 북한… 70억 달러 이상 세탁

- 샤오미, 새 폴더폰과 로봇 '사이버1' 선보여

- "우주연구 정밀하게"...KAIST, 우주-지상 초정밀·초안정 통신기술 개발

- KAIST, 전시품 내부까지 볼 수 있는 AR 기술 소개

- KAIST, 동영상 위변조 탐지 기술 개발