한국과학기술원(KAISTㆍ총장 신성철)은 강정구 신소재공학과 교수 연구팀이 고에너지ㆍ고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(2~50나노미터 크기 구멍)과 마이크로 기공(2나노미터 이하 크기 구멍)이 동시에 존재하는 전도성 탄소 구조체 기반 고용량 음극재와 양극재를 개발, 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

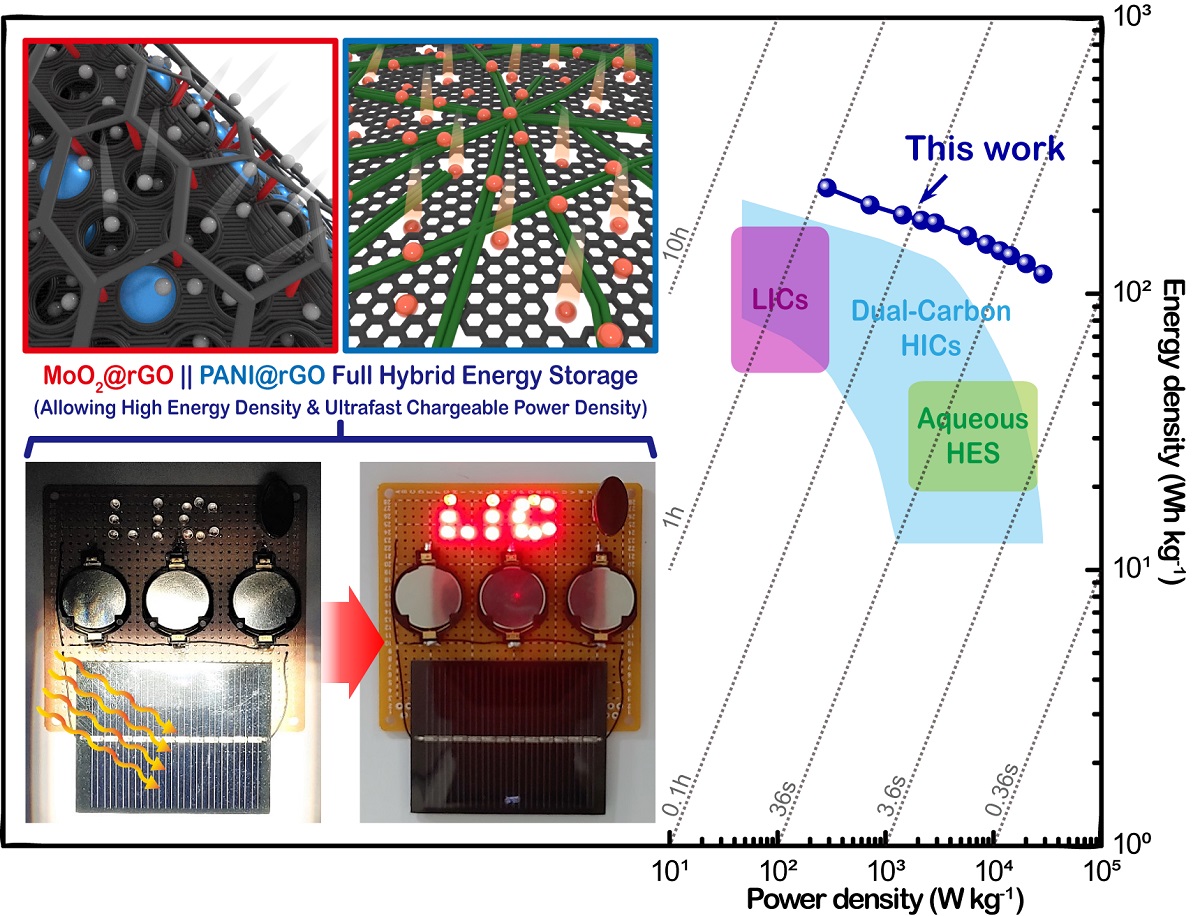

KAIST는 이번에 개발한 하이브리드 리튬 이온 전지가 현재 상용화한 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도를 가졌으며 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 갖춘 차세대 에너지 저장 소자라고 설명했다.

이어 짧은 시간 급속 충전이 가능해 전기차, 전기 트램, 스마트 전자기기 등에 활용 가능할 것으로 기대했다.

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(ESS)이다. 이 배터리는 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 ESS 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 하지만 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 특성에 따라 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극ㆍ양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 한계를 갖고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충ㆍ방전 등 장점을 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 에너지 저장 소자로 주목 받고 있다.

하지만 고에너지ㆍ고출력 밀도의 전지를 구현하는 데 배터리용 음극의 전기 전도도, 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

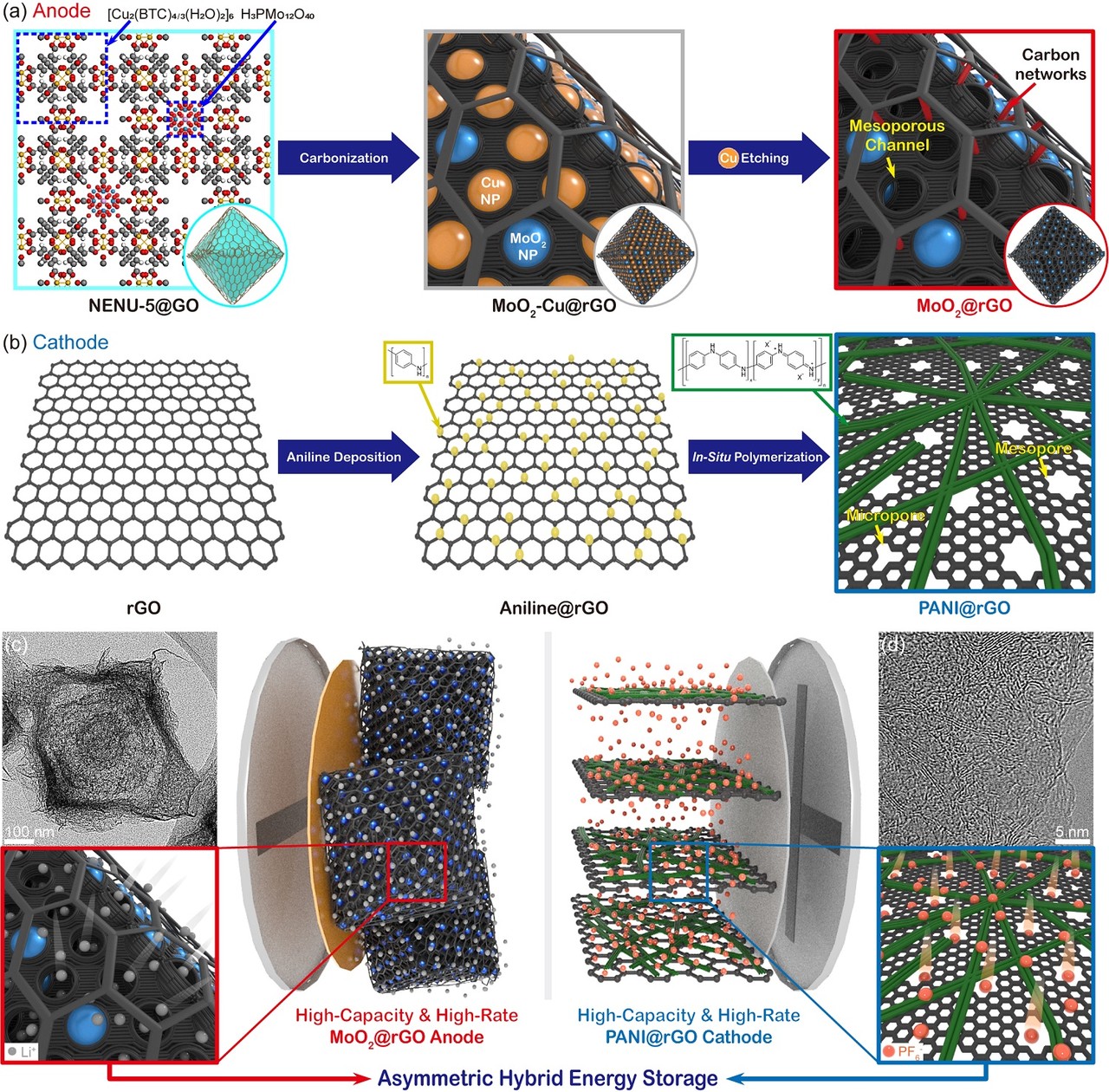

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용, 전도성 탄소 기반의 음극ㆍ양극 소재를 개발했다. 또 속도 특성을 개선한 고용량 음극ㆍ양극으로 고에너지ㆍ고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 배터리용 음극 재료로 다공성 나노 결정인 금속-유기 골격체의 탄화 과정을 거쳐 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물(MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다.

탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원하면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시킨다. 또 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 거쳐 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작 기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력을 갖는다. 또 질소 도핑 효과에 따른 음이온의 흡착을 가능하도록 한다.

KAIST는 전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극이 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량을 가졌으며 활성탄에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다고 설명했다.

연구팀은 이 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용, 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

강정구 교수는 "활용 범위를 전기차와 전자기기까지 확대할 경우 인류 삶의 질을 높이는 데 기여할 것이다"라고 기대했다.

AI타임스 김재호 기자 jhk6047@aitimes.com