코로나로 전국이 다시 몸살을 앓으며, 학생들은 사실상 겨울방학에 돌입한 것과 다름이 없는 것 같다. 올해 교육계는 익숙하지 않은 온라인 수업과 수시로 바뀌는 교육부의 시책으로 일선 교사들은 우왕좌왕했고, 학원에 보내는 것으로 안심하던 학부모들은 온라인으로 드러난 학원 수업의 실체에 크게 실망했다. 이로 인해 ‘온라인 학습’ 관련 키워드의 검색량은 폭증하고 학부모들의 대안 찾기는 지금까지 계속되고 있다.

문제는 ‘수학’이다. 영어나 국어는 독서나 글쓰기 등으로 어느 정도 보완할 수 있지만 기본 원리와 개념을 쌓아 올리며 어려운 영역을 정복해야 하는 ‘수학’은 대안을 찾기 어렵다.

초등학생 자녀를 둔 학부모님들과 상담을 해보면 수학 교육에 대한 고민의 갈래가 크게 두 가지로 나뉜다. 바로 연산과 사고력 수학. 이러한 이분법적 구도는 기존 수학 교육의 문제점을 지적하고 새로운 대안으로 혁신적 수학 교육법인 ‘깨봉’을 만든 나의 눈에는 ‘수학’의 본질을 너무 몰라 생긴 현상으로 비칠 뿐이다.

사실 ‘연산’ 자체는 문제가 아니다. 진짜 문제는 원리와 개념을 무시한 채 아무 생각 없이 기계처럼 반복하는 ‘연산’이다. 이런 방식은 기계가 연산하는 방식과 완전히 동일한데, 대입에 특화된 ‘대치동’이 선호하는 방법이기도 하다. 과거에는 이런 ‘기계적 연산’이 매우 유용했다. 하지만 컴퓨터와 인공지능이 폭발적으로 성장하는 지금, 사람이 ‘기계적 연산’을 ‘기계’보다 잘 할 수 있나? 우리는 이미 인류 최고의 지성이 겨룬다는 ‘바둑’과 ‘체스’에서 기계에게 고개를 숙이지 않았나?

이제는 ‘기계적 연산’ 대신 생각하는 연산 즉, ‘스마트 연산’을 해야 한다.

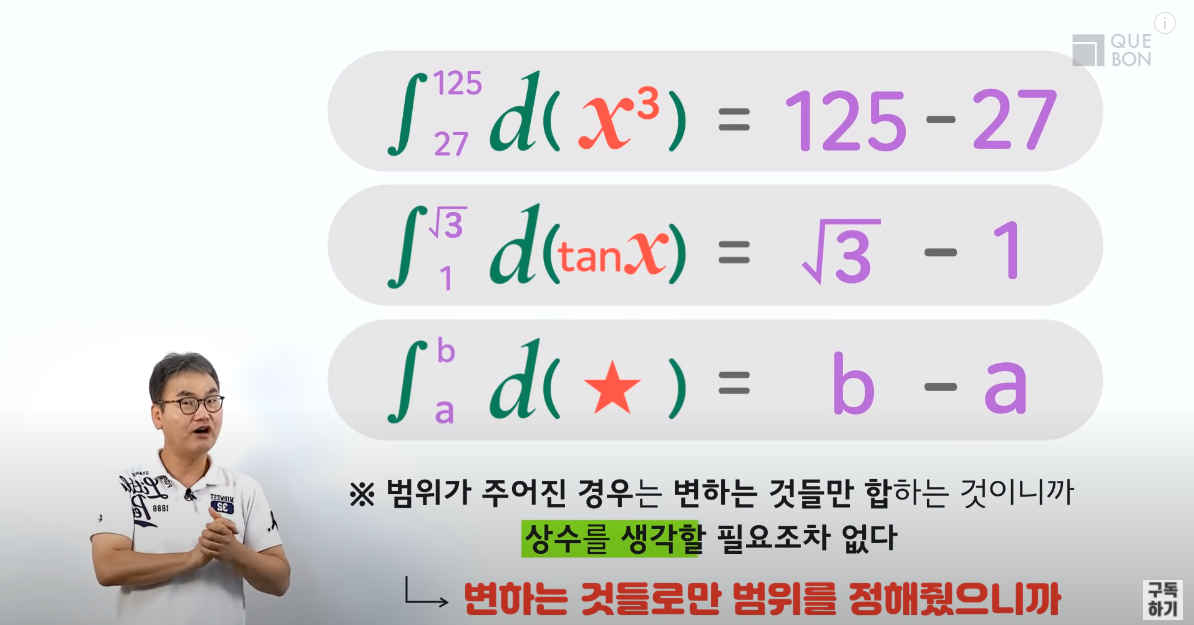

고도로 추상화된 학문인 수학의 ‘수’와 ‘기호’는 모두 저마다의 특성과 의미, 원리를 가지고 있는데 이러한 개념을 완전히 꿰뚫어 이해하면, 아무 생각 없이 주어진 문제 그대로 계산하는 미련한 짓은 할 필요가 없다. 간단한 문제로 예를 들어보자.

‘65 + 97 + 35 + 20 + 3’를 보고 앞에서부터 차례로 더해 답을 냈다면 이는 ‘기계적 연산’이다. 아마 대부분의 사람들이 이렇게 할 것이다.

이제 문제를 주어진 그대로 보지 말고 10과 보수의 개념을 활용해 조금 바꿔보자.

‘65 + 35 + 97 + 3 + 20 = 100 + 100 + 20’

어떤가? 계산은 더 쉬워지고 실수할 확률도 줄어든 것이 보이는가?

우리는 ‘다섯 손가락을 가진 손 두 개’를 가지고 태어나 살아가기 때문에 5와 10에 매우 익숙하다. 그래서 ‘십진수’를 사용하고 ‘십보수’의 개념도 중요하게 배운다. 여기에 ‘더하기는 위치무시’라는 ‘깨봉식 수학 원리’가 더해지면 비로소 ‘스마트한 연산’이 펼쳐지는 것이다.

핵심은 ‘누가 빨리 정확한 답을 맞히는가’가 아니다. 처음 보는 문제도 ‘내가 아는 수학의 특성과 원리를 활용해 쉽고 아는 것으로 바꾸는 힘’이 핵심이다.

기존 방식대로 공식과 요령을 암기해 기계적으로 아무리 많은 문제를 풀어도 이러한 힘은 절대 생기지 않는다. 오히려 사고는 좁아지고 스스로 생각하는 힘은 없어질 뿐이다.

아이들이 ‘수학’을 싫어하는 진짜 이유는 ‘수학’을 외우도록 시켜서다. 기본적으로 우리의 ‘뇌’는 외우는 것을 싫어하는데, 추상화된 ‘수학’을 외우라 하니 이보다 더 어렵고 괴로운 일이 어디 있겠는가!

‘수학’을 바라보는 관점을 완전히 바꿔야 한다.

부모가 ‘수학’의 특성을 제대로 이해해 ‘과목’이 아닌 ‘학문’으로 바라보고, 공식과 요령의 암기를 탈피한 ‘재미있는 수학’으로 아이의 능력을 키워주려는 마음만 있다면, 수포자가 될 걱정은 할 필요가 없다.

코로나로 겨울방학이 길어졌다.

수학 문제집을 잔뜩 쌓아 놓고 매일 몇 문제를 풀고 몇 개를 맞았는지 씨름하고 있다면 당장 멈추자. 쉬운 개념과 원리를 완전히 이해할 때까지 기다려주고, 한 문제를 풀더라도 쉽고 아는 것으로 바꿔보는 ‘스마트한 연산’을 시도할 때마다 칭찬해 준다면, 이번 겨울방학은 내 아이가 수학과 친해질 절호의 찬스로 바뀔 것이다!

이얼쿠키 깨봉수학 대표 조봉한 info@quebon.com