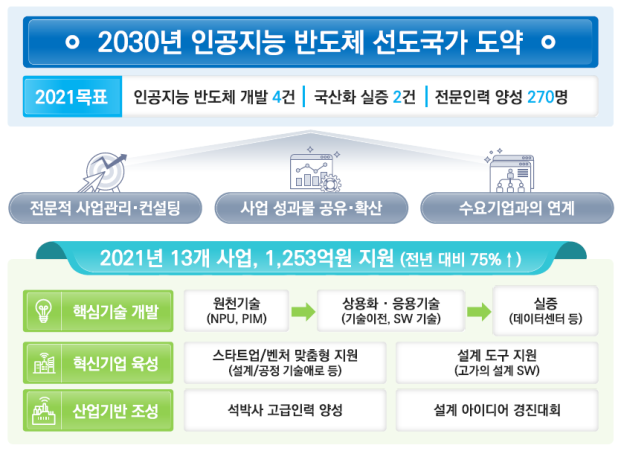

정부가 인공지능(AI) 반도체에 1253억원을 투자한다. 대표적인 AI 반도체인 신경망처리장치(NPU)와 차세대 메모리 장치에 투자를 해, 10년 안에 전 세계 1위를 달성하겠다는 것.

정부는 "NPU(Neural Processing Unit)는 학습·추론 등 AI 구현에 특화된 시스템반도체"라며 "모바일·자동차·가전 등 다양한 산업분야와 융합해 새로운 시장을 창출할 것으로 전망되며 디지털 댐 등 디지털 뉴딜의 핵심 인프라"라고 설명했다.

업계 관계자들은 정부의 지원이 늘어나는 것에는 찬성하지만 목표 달성에는 부족하다는 지적이다. 다양한 분야에 지원을 하다보니 핵심 사업에 투자되는 금액은 줄어들 수밖에 없으며, 시스템 반도체 육성을 위해서는 교육·산업 인프라 자체를 개선해야 된다는 것.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 지난해 10월 발표된 관계부처 합동 '인공지능 반도체 발전전략' 후속조치로 AI 반도체 선도국가 도약을 위한 13개 지원사업에 총 1253억원을 투자한다고 12일 밝혔다.

지난해 9개 사업, 718억원보다 약 75% 증가한 규모다.

과기정통부는 아직 초기단계인 AI 반도체 세계시장 선점을 위해 2030년 세계 시장의 20%를 점유할 계획이다. ‘제2의 DRAM’으로 육성하는 것을 목표라는 것.

구체적으로 과기정통부는 핵심 사업에 다음과 같이 지원할 계획이다.

◆ NPU·PIM 등에 10년간 1조 이상 투자

NPU에는 세계 최고 수준의 AI 반도체 기술 확보를 위해 지난해부터 사업을 시작했다. 앞으로 10년간 1조원 규모를 투자하는 대규모 R&D 사업 관련, 설계·소자·공정기술 혁신을 지속지원한다는 계획.

뇌 신경모사 신소자 기술 개발 등 19개 과제를 신규 지원한다. 지난해 37개 과제에 364억원을 지원했으며, 올해는 56개 과제 586억을 지원한다. 1개 과제당 약 100억원 수준인 셈.

또 과기정통부는 세계 1위 메모리 반도체 역량을 활용해 메모리와 연산(프로세서)을 통합한 신개념 PIM(Processing In Memory) 반도체 기술을 선점하기 위한 R&D 사업도 단계적으로 추진한다고 밝혔다.

1단계로 우선 초기시장 선점을 위한 선도 사업으로 국내 상용·주력 공정(DRAM, 임베디드 메모리)과 연계해 상용화 가능성이 높은 PIM 반도체 선도기술 개발을 신설한다. 5개 과제 115억원이 투입된다.

이어 2단계로 초격차 기술력 확보를 위해 차세대 메모리 신소자 공정(PRAM, MRAM 등) 기반 PIM 개발 등 1조원 규모의 범부처 중장기 예타 사업을 기획·추진한다는 계획이다.

◆ 팹리스 기술·AI 반도체 혁신 기업 등 적극 투자

정부는 상용화와 응용기술 개발에도 적극 투자한다.

팹리스 기업(설계 전문기업)이 제품을 조기에 상용화할 수 있도록 연구소와 대학이 보유한 R&D 원천기술(특허 등)에 대한 기술이전, 인력지원 등 산·학·연 협력 응용기술 개발 지원도 확대된다.

지난해 2개 과제 19억원에서 올해 7개 과제 71억원까지 증가한다.

또 국내 기업이 취약한 소프트웨어(SW) 분야 역량 강화를 위한 시스템 SW(컴파일러, 라이브러리 등) 고도화, 설계도구 개발 등의 지원사업도 새롭게 추진한다.

새롭게 AI 반도체 SW 핵심기술 개발에 올해 5개 과제 75억원을 투자한다.

아울러 국내에서 개발된 AI 반도체 기술·제품을 ▲공공·민간데이터 센터 ▲디지털 뉴딜 프로젝트(AI+X, 5G 융합서비스, 헬스케어 등) 등에 시범도입해 초기시장 수요 창출을 지원하는 실증사업도 신규로 추진한다. 올해 2개 과제 28억원을 지원한다.

인공지능 반도체 시장을 선도할 혁신기업을 육성하기 위해 8개 스타트업, 중소·벤처 팹리스 기업을 선발해 미세공정 전환, 신규 설계자산(IP) 개발·활용, SW 최적화 등 맞춤형 집중 지원을 통해 기술애로를 해소하는 사업도 신설된다. 총 55억원 규모.

초기 팹리스 기업을 대상으로 고가 설계 도구를 공동으로 활용할 수 있도록 지원하는 사업의 지원 설계도구를 단계적으로 확대하고 전문교육도 실시할 계획이다.

◆AI 기반 조성위한 사업 추진

과기정통부는 AI 기술·산업 발전을 위한 기반 조성을 위해 인공지능 반도체 설계인력 등 고급인력을 양성하기 위한 사업도 지속 추진한다.

먼저 대학 내에 AI·시스템반도체 연구인력 양성 전문센터 3개소를 추가 설치해 원천기술 개발이 가능한 석·박사급 고급인재를 양성한다.

시스템반도체 융합전문인력 양성센터는 지난해 3개에서 올해 2개를 더 추가하고, AI 반도체 분야 대학ICT연구센터(ITRC)는 지난해 2개 올해 잠정적으로 1개를 추가하겠다는 것.

또 해외 거주중인 박사학위자 등 최고급 인재 국내유치, 인공지능 대학원에 ‘인공지능 반도체 관련 과목’ 개설도 추진된다.

마지막으로 대학생·예비창업자 등의 창의적 아이디어 구현과 AI 반도체 분야로의 인력 유입을 촉진하기 위한 ‘인공지능 반도체 설계 경진 대회’도 지속 추진할 계획이다.

과기정통부는 AI 반도체를 중심으로 설계기업-파운드리-수요기업간 연대와 협력을 제고하고, 기술·산업 생태계 발전에 필요한 정책과제들을 지속 발굴·지원해 나갈 계획이다.

이에 올해는 AI 반도체를 4건 추가로 개발하고 2건 상용화 지원·실증, 전문인력 270명 양성 등 보다 가시적인 성과가 창출될 것으로 기대된다.

최기영 과기정통부 장관은 “대형 R&D 및 혁신기업 육성, 인력 양성 프로젝트, 디지털 뉴딜과 연계한 초기시장 창출 등 지난해 마련된 제반정책을 차질없이 본격적으로 시행"하겠다며 "우리나라가 메모리반도체 뿐만 아니라 인공지능 반도체 분야에서도 선도국가가 되게 해 2030년 종합 반도체 강국을 실현하겠다”고 말했다.

◆ 선택과 집중이 필요…"금액에 비해 지원이 분산 돼"

업계는 정부의 지원은 긍정적이나 그것만으로 NPU를 DRAM 수준으로 끌어올리기에는 부족하다는 입장이다.

DRAM 시장은 전 세계에서 한국 삼성전자, SK하이닉스와 미국 마이크론 등 3사가 독점하는 시장이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 현재 1,2위를 다투게 된 것에는 시장의 성장, 단가 경쟁, 국제 정세의 변화 등 다양한 요소가 있었지만 정부의 개입은 큰 영향을 미치지 못했기 때문이다.

특히 시스템반도체라고 불리는 프로세서 영역은 DRAM과 같은 메모리반도체와 성격이 다르다고 일부 전문가들은 지적하고 있다.

칩을 설계하는 하드웨어 개발자와 AI 모델을 만드는 소프트웨어 개발자 등 인력이 매우 중요한 영역이다. 미국, 중국, 대만 등이 대표적으로 개발자 양성 인프라가 잘 구축된 국가다.

정부도 지난해부터 관계부처 합동 중장기 발전전략 수립 등 적극적인 정책적 노력을 기울이고 있다고 하지만 국가 전체적인 체질을 바꾸지 않는 이상 소규모 지원으로 큰 성과를 내기는 어렵다는 지적이다.

업계는 정부의 이번 계획이 단기적이지 않고 장기적이라는 데는 긍정적인 반응을 보이고 있다. 과기정통부는 NPU 개발에만 약 10년간 1조원을 지원한다.

업계의 한 전문가는 "금액에 비해 지원이 너무 분산된다"고 지적했다. 실제 올해만 1253억원이 13개 산업에 지원된다. "지원에 선택과 집중이 필요하다"는 것이다.

AI타임스 양대규 기자 yangdae@aitimes.com

- 이재용 삼성 부회장, 삼성리서치 방문해 AI 강조…"미래기술 확보는 생존 문제"

- 정부, 올해 디지털 뉴딜에 7조 6천억 투자...자율주행· AI반도체 주목

- 2021년 주목할 반도체 이슈는? '5nm SoC'와 '3nm 공정'

- [CES 2021] 파이어니어 ‘넥스5700’ 출시, 미래형 자동차를 위한 디지털 전환

- 지능정보산업협회, 'AI+X 톱 100 기업' 홈페이지 개설

- "한국 AI 경쟁력 위해서는 X(산업) 더해야"

- 티맥스소프트, AI 반도체용 시스템 소프트웨어 개발 추진...과기부 국책과제 선정

- 정부, AI 반도체 육성 계획 발표...기업 참여가 관건