단백질 생성 인공지능(AI)이 처음으로 효소를 만들어 냈다. 이를 통해 신약 제조는 물론 다양한 분야의 산업 응용이 가능해졌다는 분석이다.

워싱턴대학교 연구팀이 AI를 이용해 세포 내 생화학 반응의 촉매 역할을 하는 단백질인 효소를 생성, 22일 세계적인 학술지 '네이처'에 관련 연구내용을 게재했다고 사이언스데일리가 23일(현지시간) 소개했다.

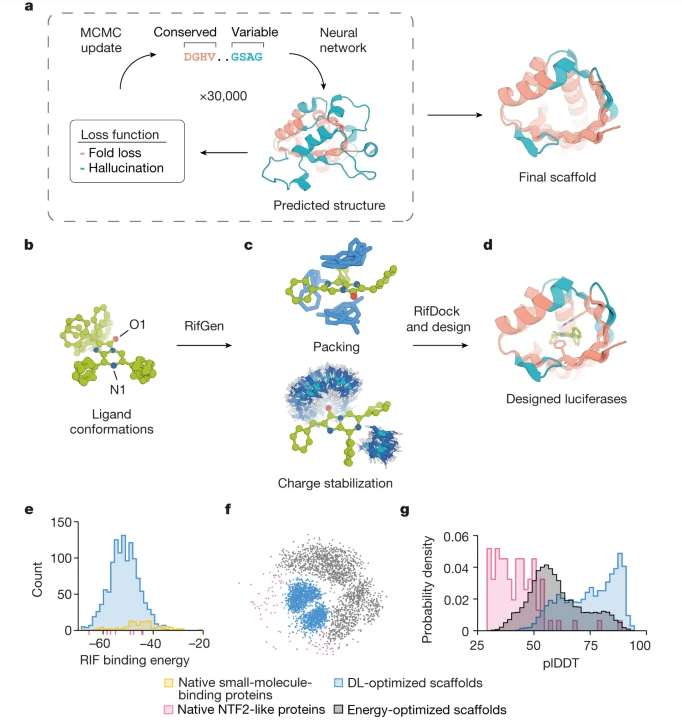

이에 따르면 워싱턴대 단백질 설계연구소인 베이커랩 연구원들은 '루시페라아제'라는 효소를 생성하는 AI 모델을 개발했다. 루시페라아제는 반딧불이나 버섯 등 발광생물에 공통으로 포함된 루시페린이라는 물질을 산화시켜, 그 에너지로 빛을 내게 하는 효소다.

연구진은 루시페린과 반응할 새로운 루시페라아제를 만들기 위해 AI 모델을 사용해 수천개의 가능한 단백질 구조를 생성했다.

그 중 '룩시트'라는 단백질(효소)이 원하는 화학 반응을 일으키는 것을 확인, 이를 정제했다. 그 결과 맨눈으로 확인할 수 있을 정도로 빛이 났으며, 심지어 천연 루시페라아제보다 더 강한 빛을 냈다고 설명했다.

연구진은 "자연에서 발견되는 효소에 의존하지 않고 AI로 효소를 설계할 수 있게 됐다"며 "이는 화학 반응을 위한 맞춤형 효소를 대부분 AI로 만들어낼 수 있다는 것을 의미한다"고 말했다.

이렇게 생성 AI가 만들어낸 효소는 생명공학이나 의학, 환경, 제조 등 다양한 분야에 도움이 될 수 있다고 밝혔다. 생명공학에서 효소는 바이오 연료 생산과 식품 가공, 의약품 제조 등을 개선할 수 있으며, 의학에서는 치료 및 진단 도구 역할을 할 수 있다. 오염 물질을 분해하거나 분해성 플라스틱 및 접착제와 같은 신소재 생산으로 환경에 기여할 수도 있다.

데이비드 베이커 워싱턴대 생화학 교수는 "새로운 효소의 합성은 재생가능한 화학 물질이나 비이오 연료 등의 제조가 가능하는 것을 의미한다"고 말했다. 논문 수석 저자인 베이커 교수는 2021년 생명과학 부문 혁신상(Breakthrough Prize)을 받은 인물이다.

임대준 기자 ydj@aitimes.com