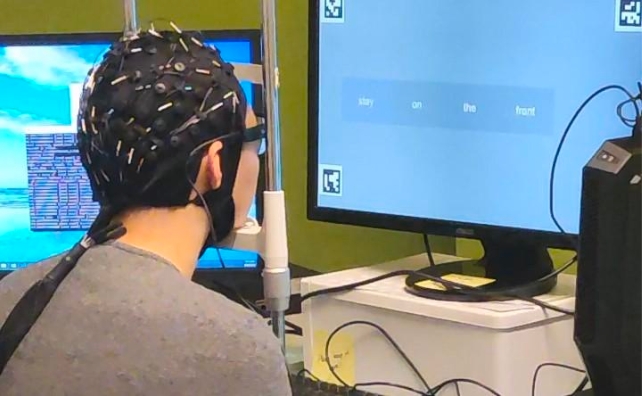

인공지능(AI)을 결합한 센서 장착 헬멧만으로 사람의 생각을 글로 바꿀 수 있는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술이 나왔다. 두개골에 구멍을 뚫거나 수술을 통해 사람의 두피 아래에 칩을 이식하지 않아도 될뿐더러, 대형언어모델(LLM)을 활용해 단어 변환을 강화했다는 것이 강점이라는 설명이다.

과학 전문 매체 사이언스얼러트는 26일(현지시간) 호주 시드니 공과대학(UTS) 연구진이 두피를 통해 뇌 신경세포의 전기적 활동을 측정하고 이를 텍스트로 번역하는 ‘드웨이브(DeWave)’라는 AI 모델을 개발했다고 보도했다.

이에 따르면 연구진은 드웨이브 모델를 기반으로 수술 없이 뇌파를 텍스트로 해독하는 헬멧 형태의 BCI 플랫폼을 구축했다.

BCI는 사용자의 뇌 활동을 메시지나 명령으로 변환할 수 있는 기술이다. 뇌의 전기 활동을 컴퓨터나 로봇과 같은 외부 장치를 연결해 주는 '통신 경로' 역할을 한다. 일반적으로 BCI는 두개골에 구멍을 뚫거나 수술을 통해 뇌의 신경 조직인 뉴런에 컴퓨터 칩을 연결하는 형태로 이뤄진다.

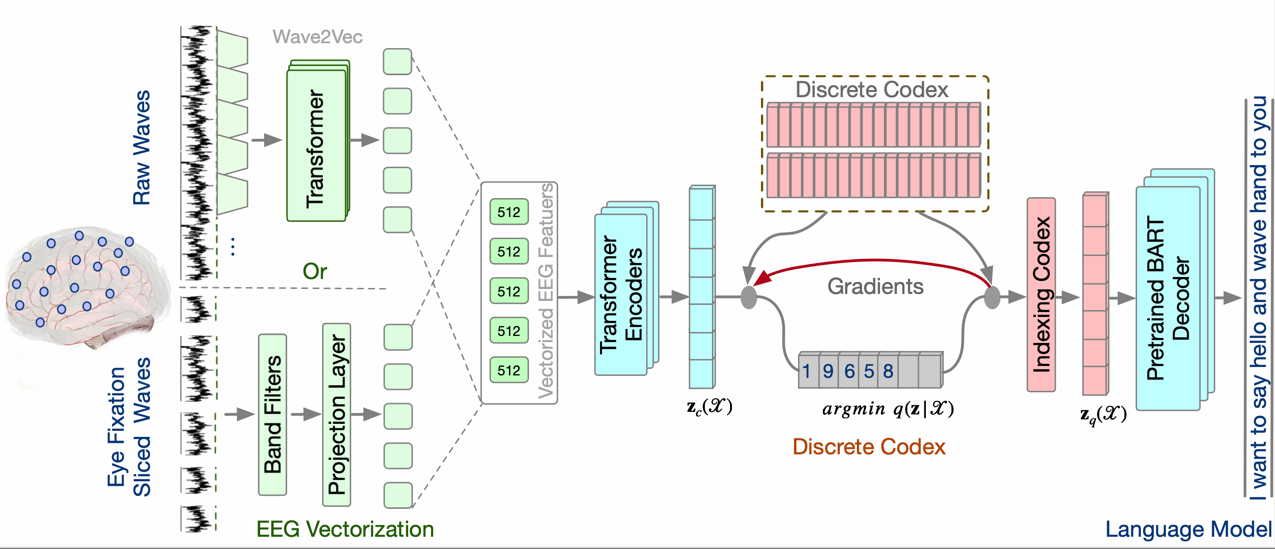

연구진은 24명을 대상으로 책을 읽게 한 후 뇌파 패턴을 단어와 일치시키도록 드웨이브 모델을 학습했다. 그다음 이를 '챗GPT'와 유사한 오픈 소스 LLM에 연결, 문장으로 변환하도록 훈련했다. 뇌파 검사(EEG) 데이터를 문장으로 더 잘 옮기기 위해 드웨이브와 LLM을 함께 훈련했다는 설명이다.

연구진은 "뇌-텍스트 번역 과정에 개별 인코딩 기술을 통합한 최초의 사례"라며 "신경 디코딩에 혁신적인 접근 방식을 도입했다"라고 강조했다.

이 시스템은 아직 정확도가 40%에 머물렀다. 그러나 이전 EEG 기술보다 정확도가 3% 이상 높았으며, 최적화된 데이터에서는 60% 이상 향상된 것으로 나타났다고 주장했다.

연구진은 “뇌에 이식된 전극 대신 헬멧을 통해 EEG 신호를 수신하면 신호에 다소 잡음이 나는 등 아직 해결할 문제가 많다”라고 지적했다.

하지만 “비침습적 방식인 드웨이브를 통해 뇌졸중 및 마비 환자의 의사소통을 돕고 사람들이 생체 공학 팔이나 로봇과 같은 기계를 조종할 수 있는 것이 훨씬 쉬워질 것”이라고 덧붙였다.

한편 중국 텐진대학의 연구진도 지난해 11월 두피에 전극을 부착해 뇌 신호를 감지하고 이를 컴퓨터에 연결해 주는 헤드셋 형태의 ‘메타BCI(MetaBCI)’ 플랫폼을 공개한 바 있다.

메타BCI는 16개의 데이터 분석 방법과 53개의 뇌-컴퓨터 디코딩 모델을 기반으로 사용자의 두뇌 의도를 유도, 획득, 분석 및 변환하는 전체 프로세스를 실현할 수 있도록 한 것이 특징이다.

박찬 기자 cpark@aitimes.com