올해도 통신 3사는 모두 회사 이름 앞에 인공지능(AI)을 수식어로 붙였다.

SK텔레콤은 지난해부터 ▲AI인프라 ▲AIX ▲AI서비스 등 3대 분야를 축으로 잡고 '글로벌 AI 컴퍼니' 도약을 선언했고, KT는 김영섭 대표 취임 이후 통신기술(CT) 역량에 IT와 인공지능(AI)을 융합한 ‘AICT 컴퍼니'라는 슬로건을 내세웠다. LGU+는 고객과 회사가 AI로 함께 성장하자는 '로쓰 리딩 AX 컴퍼니'를 강조했다.

물론 소비자 입장에서 차이를 느낄만한 요소는 없다. 지금까지 등장한 AI 서비스 중 2000년대 초반 인기를 끈 '컬러링'과 비교할 만한 것도 아직 없다.

통신사들이 AI에 집중하는 이유는 간단하다. 과거 통신을 벗어나 인터넷 사업자로 도약했던 것처럼, 이제는 AI가 뒤를 이을 것으로 보는 셈이다. AI는 인터넷처럼 B2C와 B2B 모든 면에서 부가가치를 만들 수 있다.

이 가운데 SKT는 올해 단연 두드러지는 '광역 행보'를 선보였다. 연초 스페인에서 열린 MWC부터 국내는 물론 해외 유망 스타트업까지 가능성이 있는 모든 곳과 손을 잡았다. 인프라와 B2B, B2C를 망라하겠다는 의도다.

여기에는 앤트로픽과 퍼플렉시티와 같은 글로벌 스타트업의 투자가 포함됐으며, 오픈AI나 구글과의 협업도 거론됐다. 또 국내에서는 올거나이즈와 스캐터랩 같은 AI 기업 수십곳과 손을 잡았으며, AI 반도체 스타트업 사피온과 리벨리온을 합병하는 등 거의 모든 분야에 손을 댔다. 트렌드에 맞춰 AI 에이전트를 강조하기도 했다.

이처럼 SKT의 포트폴리오는 일일이 다 소개하기가 어려울 정도도 광범위하다. 그리고 이제부터는 결과를 내야하는 시점에 도달했다.

이 중 가장 중요할 수도 있는 소비자 서비스의 경우, SKT는 '에이닷'을 전면에 내세우고 있다. 아이지에이웍스의 통계에 따르면, 에이닷은 올해 사용자가 챗GPT(258만명)에 이어 국내 모바일 AI 서비스 중 2위(239만명)인 것으로 알려졌다. 그러나 실제 소비자의 사용성이 어느 정도인지는 거의 알려지지 않았다.

반면, KT는 올 상반기까지만 해도 주목할 만한 움직임이 없었다. 업스테이지나 콴다 같은 스타트업에 투자하며 네트워크를 구축했으나, 구체적인 서비스 방향은 눈에 띄지 않았다.

그러다 지난 9월 마이크로소프트(MS)와 협업이라는 굵직한 발표를 내놓았다. 여기에는 클라우드부터 국내형 모델 개발까지 큰 그림이 그려져 있으나, 세부 내용이 나오려면 시간이 걸릴 것으로 보인다. 특히 B2C 서비스에 대한 내용은 아직 언급된 것이 거의 없다.

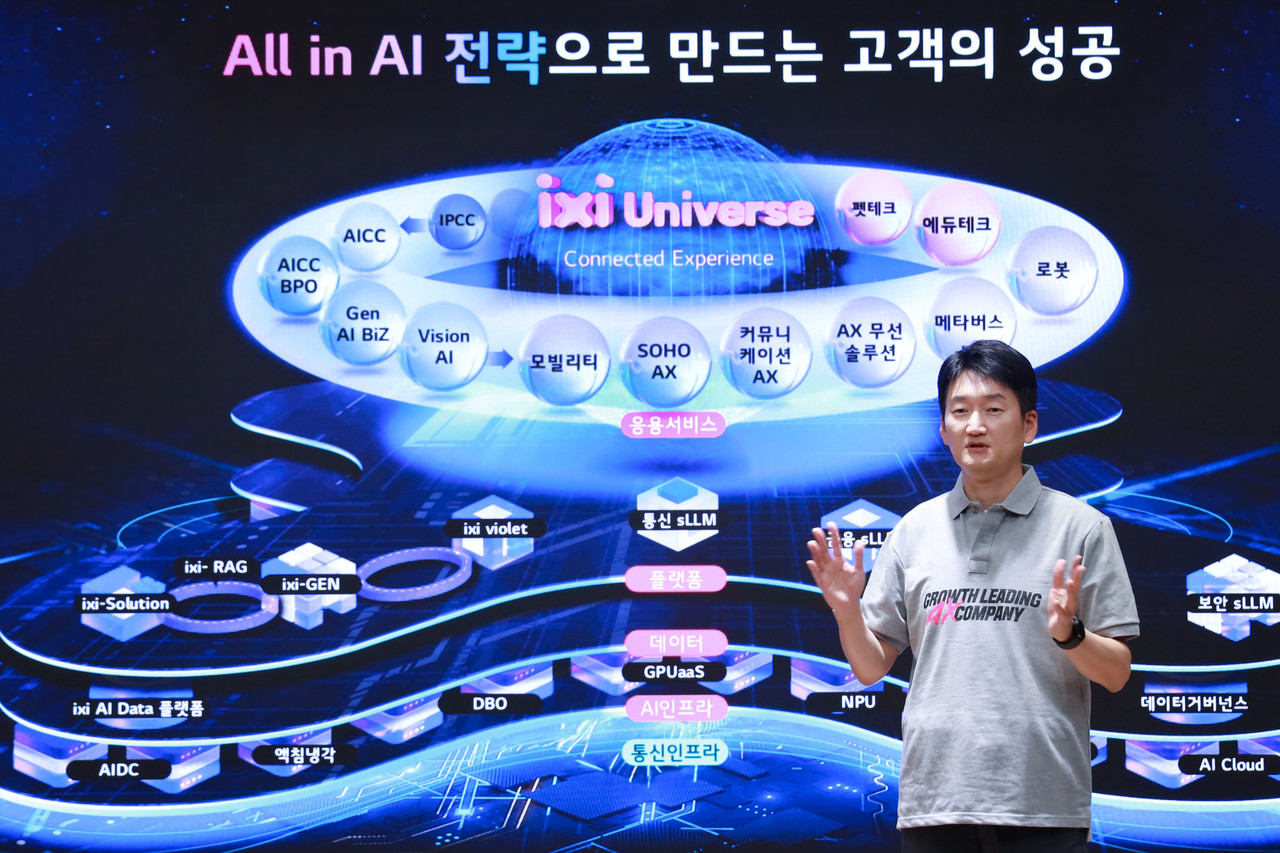

LGU+는 LA AI연구원의 파운데이션 모델 '엑사원'을 기반으로 개발한 '익시젠'을 AI 사업 확대의 핵심으로 잡고 았다. 이를 사내에 활용하는 것을 시작으로 B2B로 확대하고, B2C 서비스에도 점차 확대하겠다는 전략이다. 거창한 전략보다 현재 역량을 극대화하겠다는 의도다.

이처럼 겉보기에 3사는 모두 AI를 사업의 중심으로 내세우고 있지만, 접근 방법은 차이가 있다.

그리고 아직은 이렇다 할 실적이 없다. 특히 B2C에서 빠른 성과를 내기 어렵다고 판단, 최근에는 B2B에 무게를 싣는 모습이다. 하지만 B2C는 사업의 근간이다.

결국 올해도 '또 다른 준비의 해'가 된 셈이다. 그리고 무엇에 집중하고 무엇을 줄여야 할지는 2025년부터 서서히 가려질 것으로 보인다.

장세민 기자 semim99@aitimes.com, 박수빈 기자 sbin08@aitimes.com