5명의 직원이 다트머스 회의에 참석했던 IBM은 이미 1955년부터 나다니엘 로체스터 주도로 패턴 인식과 정보이론 등을 연구하는 조직이 만들어졌다. 다른 그룹에서는 신경망 동작을 시뮬레이션하며 인공지능(AI)에 대한 연구를 하고 있었다. 또 아서 사무엘의 체커 프로그램이 TV에서 시연되면서 주식 가치가 오르는 등 다양한 방법으로 AI 연구에 대한 회사 차원의 지원이 이뤄졌다. 로체스터는 당시 IBM의 대표적인 AI 프로그램이었던 아서 사무엘의 체커 프로그램, 알렉스 번스타인의 체스 프로그램과 허버트 글런터(Herbert Gelernter)의 기하학 이론 증명프로그램 등을 관리했으며, 1958년에는 MIT의 방문 교수로 매카시의 LISP 프로그래밍 언어 개발을 돕기도 했다.

사실 IBM은 초기에 게임 AI 연구 개발이 컴퓨터가 게임을 넘어 사업적으로 고객 문제를 해결해 줄 수 있다고 홍보하는 데 큰 도움이 될 것이라고 판단했기에 다양한 방식으로 개발 프로젝트와 개발 홍보 비용을 승인했다. 그렇게 체커와 체스 프로그램은 모두 IBM에서 지지와 지원을 받았지만, 결과적으로 두 게임 프로그램은 서로 다른 결말을 가져왔다.

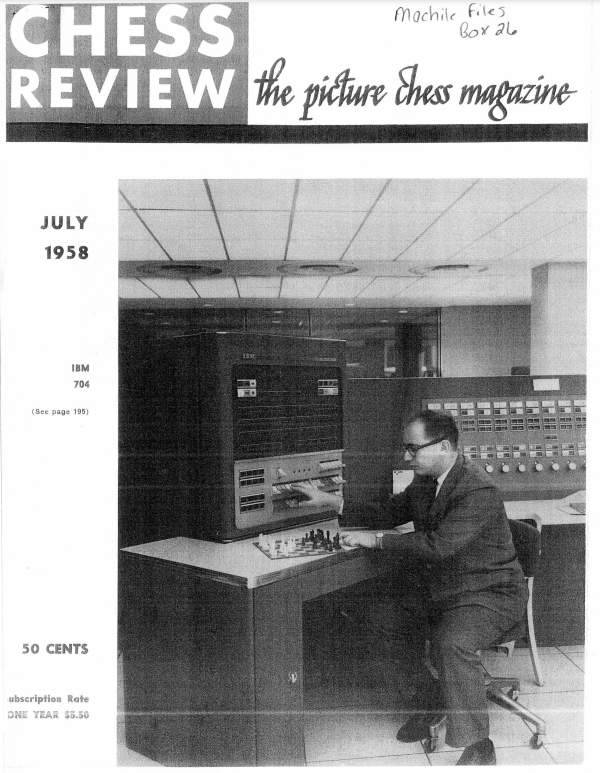

1956년 초 체커 프로그램에 대한 세간의 우호적 반응에 힘입은 IBM은 체스 프로그램도 개발했다. 알렉스 번스타인은 고등학교 시절부터 체스를 좋아했는데, 군 복무 시절에 컴퓨터를 배워 프로그램에도 익숙했다. 대학 졸업 후 1956년에 IBM에 입사한 뒤 파트 타임으로 체스 프로그램을 개발하려 했고, 회사도 그의 개발 작업을 승인했다. 이듬해에 한수를 두는 데 8분 이상 걸리기는 했지만, IBM 704 컴퓨터에서 동작하는 체스 프로그램을 시연할 수 있었다. 체커의 경우, 게임 트리 복잡성이 10의 30제곱 정도밖에 되지 않는 것에 비해, 앞서 섀넌의 숫자에서 설명했듯 체스 게임 트리의 복잡성은 10의 120제곱으로 체스 프로그램은 체커에 비할 수 없이 어렵다. IBM 704 컴퓨터의 메모리 용량이 증가했지만, 여전히 복잡한 체스 프로그램을 제대로 수행하기는 쉽지 않았다.

그래서 가용한 최대 메모리 용량 내에서 수행되는 프로그램으로 개발하다 보니, 체스 경기 수준은 그다지 만족할 수준은 아니었다. 그럼에도 IBM은 번스타인 프로그램의 잠재성을 봤고, 그의 팀을 본사로 불러 파트타임이 아닌 풀타임으로 개발에 전념할 수 있게 지원했다. 번스타인이 처음 프로그램을 개발할 때는 앨런 튜링, 클로드 섀넌, 앨런 뉴웰 그리고 허버트 사이먼 등 많은 연구자가 이미 체스 프로그램에 대해 연구했다는 사실을 알지 못했다. 그러나 그가 튜링의 논문을 읽고 섀넌을 만나 도움을 받으며, 체스 프로그램은 상당한 발전을 보였다.

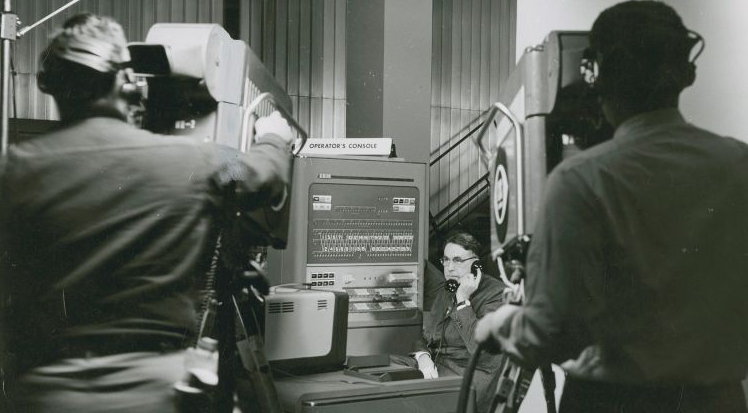

2년 이상이 지난 뒤인 1958년에 프로그램이 완성됐는데, 여전히 버그가 많고 초보자 수준 정도의 경기력을 보여줄 수밖에 없었다. 하지만, 이 프로그램이 언론에 공개되자 예상과 달리 큰 관심을 받았다. 언론의 호의적인 기사에 고무된 번스타인은 단편영화에 체스 프로그램과 출연하기도 했다. 또 라이프(Life) 잡지에 기사 게재가 결정되자, 좋은 홍보 기회로 생각하고 기사용 사진에 아주 큰 비용을 들였다. 이렇게 소모되는 비용과 비용 대비 부진했던 홍보 효과는 내부 임원들조차 게임 프로그램 개발에 회의적인 분위기를 갖게 했다. 특히 게임을 위한 컴퓨터에 비용이 낭비되는 이유와 이것이 어떻게 수익 창출로 연결되는지 설명해달라는 주주들의 요구에 맞닥뜨리자, 토마스 왓슨 회장의 입장이 아주 곤란해지기도 했다.

사무엘의 체커 프로그램은 이런 상황을 어느 정도 수습해 줄 수 있었다. 1960년대 초반에 에드워드 파이겐바움과 줄리언 펠드맨은 그동안의 AI 연구 관련 자료를 종합해서 첫번째 개요서인 ‘컴퓨터와 생각’을 출간하려 했다. 파이겐바움은 훗날 2차 AI 붐을 주도한 전문가 시스템의 대가가 됐다. 이때 그들은 1959년에 IBM 저널에 발표된 사무엘의 논문을 수록할 수 있도록 요청했는데, IBM은 이를 또 다른 홍보 기회로 활용하기로 결정했다. 그것은 IBM이 “전 코네티컷주 체커 챔피언이자 미국 최고 선수 중 한명”이라고 홍보한 시각장애인 체커 선수 로버트 닐리와 사무엘의 체스 프로그램 간의 경기였다.

경기는 1962년에 치러졌고, 로버트 닐리가 패했다. 로버트 닐리가 코네티컷주 전 챔피언이었는지 명확하지 않았지만, 언론들은 컴퓨터가 인간의 지능을 이겼다는 충격적인 사실만 보도하며 컴퓨터가 얼마나 더 똑똑해질 것인지에 대한 사회적 담론만 키워 나갔다. 사실 그다음 해에 닐리와 사무엘의 프로그램 간의 재경기가 이뤄져, 닐리가 1승 5무승부로 승리했다. 또 1966년에 IBM이 후원한 세계 체커 챔피언십에서 사무엘의 프로그램은 미국과 영국 선수와 각각 4번의 시합을 치러 전패했다. 하지만 사람들의 기억에는 1962년의 체커 프로그램에 대한 기억이 강하게 남아, 체커는 이미 컴퓨터에 의해 정복당한 게임으로 인식됐다.

1962년 인간과의 경기 승리로 인한 분위기 반전에도 불구하고, 이후에 IBM의 AI 개발 프로젝트들은 또다시 위협에 직면하게 되는데 그것은 내부의 중요한 그룹인 IBM 영업팀의 불만이었다. 고객들의 상황을 잘 파악하고 부정적인 반응에 잘 대처하면서도 특유의 공격적인 판매 전략으로 산업계에서 탁월한 영업 조직으로 명성이 자자하던 IBM의 영업팀이 IBM의 AI 개발에 대한 고객들의 미묘한 감정을 감지한 것이었다. IBM의 영업팀들은 기업과 정부 기관에 데이터 처리 장비로써 컴퓨터 판매에 매진해 왔는데, 고객들이 AI의 발전으로 컴퓨터가 언젠가 관리자인 자신들의 일자리를 위협할지도 모른다고 생각한다는 것을 알아차린 것이다.

특히 1950년대 후반부터 이어져 온 과장될 정도로 낙관적이었던 AI 발전에 대한 학계와 산업계의 기대는 IBM의 중요 고객들에게는 심리적으로 큰 위협이 되었다. 문서 작성이나 회계 계산을 하는 하급 직원들의 업무가 컴퓨터로 대체되는 것은 큰 문제가 아니었지만, 컴퓨터의 지능이 발전하면서 컴퓨터 구매의 결정을 내리는 관리자급 고객을 대체할 수도 있다는 생각은 다른 문제였다. 자신이 구매하는 컴퓨터가 자신의 일자리도 위협할 수 있다는 생각에 관리자급 고객들이 느낀 두려움은 영업팀들의 영업 활동에 보이지 않는 큰 난관으로 다가왔다.

이런 변화를 감지하자 IBM 내부에서는 AI에 관한 개발과 홍보를 중단하고, 로체스터의 AI 연구팀을 해체해야 한다는 주장까지 불거졌다. 이미 체스 프로그램으로 곤란한 입장에 처해져 본적이 있던 토마스 왓슨 회장과 자신들도 AI의 일자리 위협 불안을 느낀 경영진은 그 제안을 받아들일 수밖에 없었고, 연구팀을 해체하기에 이르렀다.

특히 고객들의 불안을 잠재우기 위해 컴퓨터는 단지 빠르게 계산만을 할 수 있는 기계로 묘사하는 캠페인을 벌이기 시작했다. 그래서 컴퓨터의 선구자인 에이다 러브레이스 백작 부인의 “기계(컴퓨터)는 우리가 하라고 시킨 일 이상을 할 수는 없다”라는 문구를 영업팀들과 서비스 팀들에게 주지시키고, 고객들의 우려에 동일한 문구로 대응하도록 지시했다. 이로써 IBM에서는 AI 개발이나 체커, 체스 같은 게임 프로그램 개발은 적어도 표면적으로는 중단된 것처럼 보였다.

문병성 싸이텍 이사 moonux@gmail.com