다트머스 회의의 공동 제안자 4인은 존 매카시, 마빈 민스키, 나다니엘 로체스터 그리고 클로드 섀넌이었다.

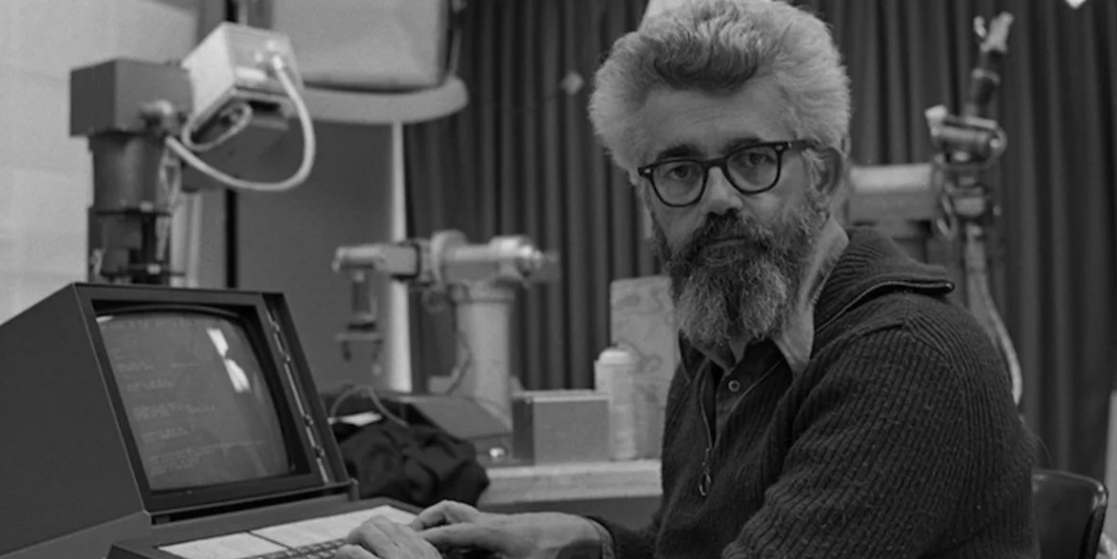

그들 중 처음 회의를 계획하고 제안서와 회의 전체를 주관했던 사람은 존 매카시(John McCarthy) 교수였다. 고교 재학 시 이미 칼텍(캘리포니아 공과대학교)의 수학 교재로 공부할 만큼 수학에 관심 있고 똑똑했던 그는 칼텍 수학과에 진학했다. 1948년 학교에 개최된 인지 과학 심포지엄이었던 ‘힉슨(Hixon) 심포지엄’에서 폰 노이만의 오토마타 이론과 워렌 맥컬럭의 신경망 이론 발표를 듣고 ‘생각하는 기계’에 대한 관심이 촉발됐다. 당시 심포지엄에서 이론적인 바탕에서 컴퓨터와 뇌에 대한 비교 연구 발표가 있었는데, 매카시는 이를 구현할 방법으로 지능형 오토마타를 연구했다.

같은 기간에 프린스턴 수학과에서 박사 과정을 밟고 있었던 논리연산 이론가의 개발자 앨런 뉴웰과는 잘 모르고 지냈지만, 신경망 학습기기를 만든 마빈 민스키와는 함께 연구했다. 학위를 받은 뒤 박사 과정 중의 마빈 민스키와 벨 연구소에 임시 고용돼 연구 활동을 했다. 이때 오토마타 연구에 심취해 있던 클로드 섀넌을 만난 매카시는 자신의 관심과 연구에 대해 말했다. 매카시의 탁월함을 알아본 섀넌의 제안으로 독립적으로 발표된 연구 결과들을 모아 오토마타에 관한 책을 공동으로 집필하며 매카시는 섀넌과의 인연을 이어 나갔다.

1955년에 다트머스대학교에 조교수로 임용되며 IBM 701 컴퓨터의 수석 설계자인 나다니엘 로체스터의 초청으로 여름 동안 IBM에서 연구 활동을 이어 갔다. 대학 시절부터 품고 있던 생각과 섀넌과의 오토마타에 관한 책 집필 과정에서 ‘생각하는 기계’에 대한 연구자 네트워크가 필요하다고 생각했던 매카시는 이때 로체스터와 함께 민스키와 섀넌을 만나 워크숍을 제안하고 그들을 공동 주최자로 합류시켰다.

당시 섀넌이 참여하고 있던 사이버네틱스 그룹은 비슷한 연구를 하는 가장 영향력 있는 연구 집단이라, 그룹의 연구자들을 회의 참석 후보들로 선정하고 초대했다. 그러나 뇌와 비슷한 기계를 만들려고 하는 사이버네틱스와 달리, 매카시는 뇌가 아닌 사람이 생각하는 기능을 구현하는 기계만으로도 충분하다고 생각했다. 그래서 사이버네틱스 그룹과 거리를 두고, 구분하기 위해 인공지능(AI)이라는 용어를 만들었다. 결국 사이버네틱스를 한축으로 계승할 것 같았던 AI는 오히려 사이버네틱스를 무대 뒤편으로 몰아내고 독자적인 무대의 주인공이 됐다.

다트머스 회의 이후 MIT로 옮긴 매카시는 기호 데이터 연산에 알맞은 프로그래밍 언어 'LISP(LISt Processor)'를 개발했다. 뉴웰과 사이먼의 IPL에 이어 두번째로 개발된 AI 구현 프로그래밍 언어 LISP는 AI 프로그램의 표준으로 현재까지도 사용되고 있으며, 로봇 공학과 과학 응용 프로그램 개발에 많이 활용됐다. 또 그는 당시의 컴퓨팅 자원을 최대한 효율적으로 배분해서 사용할 수 있게 해주는 기술인 시분할 시스템을 제안하고 개발했는데, 지금도 여전히 다중 사용자 시스템에서는 심화한 형태의 시분할 시스템 방식이 사용되고 있다. 비슷한 시기에 ‘유틸리티 컴퓨팅(Utility Computing)’이라는 아이디어도 제안했는데, 이는 서비스 공급자가 컴퓨팅 자원과 인프라를 공급하고, 사용자에게는 사용량에 따른 과금을 하는 체계로, 현재의 클라우드 컴퓨팅을 최초로 제안한 것으로 볼 수 있다.

AI의 미래를 확신했던 그가 컴퓨팅 시스템에 대한 연구와 함께 평생을 통해 가장 많은 연구를 진행했던 분야는 AI였다. 그런 신념과 노력으로 MIT 인공지능연구소와 스탠포드 인공지능연구소(SAIL)를 설립했는데, 인공지능 연구에 평생을 몰두하며 파이겐바움이나 한스 모라벡과 같은 AI 발전에 큰 몫을 한 수많은 제자를 키워냈다. SAIL에서는 현재까지도 쟁쟁한 AI와 로봇 공학계에 걸출한 연구자들을 양성해 내고 있다. 지적이면서도 사람들에게 친근하고 성격도 낙관적이었던 매카시는 후학을 양성하면서 ‘엉클 존’이라는 애칭으로 불렸는데, AI 연구를 하면서 공상과학 소설을 쓰기도 하고 다양한 매체에 글을 기고했다. 일부 글은 AI에 대한 철학적 논쟁으로 이어지기도 했는데, 이는 뒤에서 ‘중국어 방’ 부분에서 다시 이야기한다.

한때 체스 프로그램을 개발해 소련의 개발팀과 시합을 했던 그였지만, IBM의 딥블루가 인간 체스 챔피언을 이겼을 때는 AI 연구에 대한 큰 기여 없이 단지 빨라진 컴퓨터 연산 능력만 과시했다고 평가 절하하기도 했다. AI 연구에서 프레임 문제를 제기했고, 1971년에 튜링상을 받은 그는 AI의 아버지이자, AI 초기 시절의 논리 기반 기호주의 AI를 이끌어간 선구자였다.

존 매카시와 동갑인 마빈 민스키(Marvin Lee Minsky)는 하버드에서 수학을 전공하고 프린스턴에서 박사과정을 이수한 동료 딘 에드몬즈와 함께 최초의 신경망 학습기기인 'SNARC(Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator, 확률적 신경 아날로그 강화 계산기)'를 만들었다. 진공관 회로로 만들어진 SNARC는 40개의 상호 연결된 뉴런 구조로 단기 및 장기 기억을 가진 신경망 학습 기계였는데, 민스키는 이를 기반으로 한 신경 아날로그 강화 시스템 이론으로 박사 학위를 받았다. 박사과정 중 매카시와 같이 벨 연구소에 임시 고용됐던 그는 MIT 교수로 임용되기 전까지 하버드대학교에서 재정적 지원을 하는 '하버드 소사이어티 펠로우'의 일원으로 연구를 진행했다. 이때 매카시와 다트머스 컨퍼런스를 진행하게 됐다.

다트머스 회의 이후 1958년에 MIT 교수가 돼 사망할 때까지 MIT에서만 연구 활동을 하며 AI와 로봇계의 발전에 기여한 수많은 연구자와 학자들을 양성했다. 1959년에는 매카시와 함께 MIT 인공지능연구소를 설립했는데, AI 연구의 중요한 기관 중 하나가 됐다. MIT 인공지능연구소는 이후 컴퓨터과학연구소와 합쳐져, 현재의 MIT CSAIL로 발전해 왔다. 민스키는 지능적이지 않은 장치들이 상호 작용으로 지능화될 수 있는 시스템에 관해 연구했는데, AI 연구에서 특히 인간의 지능, 감각과 인지 능력을 기계로 구현하는 연구를 많이 진행했다. 그래서 그와 제자들의 초기 연구에는 인간과 상호 작용하며 인지 능력을 가지는 로봇에 대한 연구가 많았다. 뒤에서 다시 이야기될 컴퓨터 공간상에서 구현된 가상의 로봇 팔인 셔들루나 실물 로봇 팔인 민스키 암이 대표적인 사례다.

또 기계의 시각 지능에 관한 연구도 진행, 헤드 마운트형 그래픽 디스플레이(HMD)를 개발하고, 공초점 현미경(Confocal Microscope)을 개발했다. 일반인들이 AI에 대해 관심을 갖도록 하는 작업에도 많은 공을 들였는데, 1968년에 상영된 SF 영화 ‘2001: 스페이스 오디세이’의 기술 자문을 맡았다. 1969년에 튜링상을 받았던 그는 자신의 왕성한 연구 활동과 더불어 AI 연구계의 걸출한 제자들을 많이 배출하며, AI 역사에 중요한 인물로 기억되고 있다.

그러나 MIT 동료였던 시모어 페퍼트와 공동 집필한 책 ‘퍼셉트론즈(Perceptrons)’가 초기 인공신경망 연구를 직접적으로 공격하게 됐고, 이로 인해 인공 신경망 연구가 한동안 거의 중단되다시피 했다. “인간은 생각하는 기계”라고 말했던 민스키의 AI에 대한 접근 방식은 논리 구조를 어떻게 구성하는가에 따라 인간처럼 생각하는 기계를 만들 수 있다고 하는 전형적인 기호주의 AI 접근 방식이었다.

사실 박사과정 때 획기적인 신경망 기계를 만들고 신경망으로 학위를 받은 민스키가 신경망 연구를 공격하는 최선봉에 섰던 사람으로 기억된 것은 아이러니하다. 훗날 일부 사람들은 이것이 연구 자금에 대한 경쟁 때문이었다고 하기도 하고, 일부 사람들은 당시의 컴퓨팅 환경으로는 도저히 구현하기 어려웠던 신경망 연구에 대한 환멸 때문이라고 말하기도 한다. 어찌 됐든 그 상황은 AI 연구의 첫번째 겨울을 가져오는 계기가 됐고, 다트머스 회의 50주년 기념 강연장에서 민스키는 후배로부터 AI의 역사에 해를 끼친 ‘악마’였다는 것을 자인하라는 요구를 받는 등 AI 역사에서 큰 논란의 중심인물이 됐다.

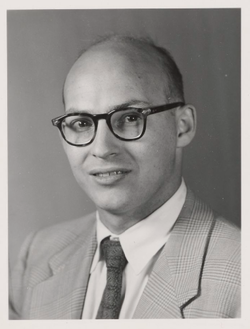

다트머스 회의의 공동 주최자인 나다니엘 로체스터(Nathaniel Rochester)는 MIT에서 전기 공학을 전공한 후, MIT 라드랩과 실바니아 전기에서 레이더와 군용 전기 장비를 개발하다 1948년에 IBM에 입사했다. 수석 엔지니어로 일했던 그는 1952년에 출시한 진공관 기반 최초의 상업용 컴퓨터인 ‘IBM 701’을 공동 설계했으며, 이전까지 숫자 코드인 기계어로 작성되는 프로그램을 명령어 형태로 프로그램할 수 있는 어셈블러를 개발했다. 1955년에는 IBM에서 패턴 인식, 정보이론, 신경망, 실험 심리학 등을 연구하는 조직을 결성하고 관리했다. 이때 로체스터가 매카시를 여름 동안 IBM에서 연구할 수 있게 초청했는데, 매카시의 오토마타 연구가 관리하던 조직의 연구와 관련이 있어서 그랬을 것으로 추정된다. 로체스터는 공동 제안자 중 산업계를 대표하는 연구자로 상징성이 있는데, 다트머스 회의에 자신 외에 IBM에서 4명의 연구자가 더 참석하도록 주선했다.

다트머스 회의 이후에도 IBM에서 IBM 700 시리즈 컴퓨터 개발을 지원하거나 관리했으며, 패턴 인식기, 기하학 정리 자동 증명시스템, 게임 프로그램 개발과 같은 AI 개발도 관리했다. MIT 방문 교수 기간에는 존 매카시의 LISP 언어 개발에도 큰 힘을 보탰다. 그러나 1960년대에 들어 고객들의 잠재적인 불만과 주주들의 우려에 직면하며 IBM이 인공지능 연구 프로그램을 공식적으로 폐기하자, 로체스터의 팀도 해체됐다. 이후 로체스터는 시스템 개발팀을 맡게 되었고, 시분할 시스템과 컴파일러를 개발했으며, 이후에는 물리학과 반도체 연구를 관리했다.

앞서 이미 이야기했던 정보이론의 창시자이자 미로 찾는 마우스와 체스 프로그램의 개발자인 클로드 섀넌도 공동 주최자 중의 한 명이었다. 다트머스 회의가 개최될 수 있었던 록펠러 재단의 재정적 지원은 사실 당대의 최고 천재 중의 한명이었던 섀넌의 명성에 힘입은 바가 크다. 다트머스 회의 이후 MIT 교수로 자리를 옮긴 섀넌은 자신의 정보 이론과 암호학을 결합한 연구를 했고, 정보이론과 AI 기법을 결합한 투자 기법으로 주식 투자도 했다. 아인슈타인이나 뉴턴과 견줄만한 천재로 알려진 그는 점차 학계와 멀어지고 개인적 관심사를 중심으로 탐구해 나갔는데, 노년에는 알츠하이머병에 걸려 기억력이 급격히 쇠퇴해 고생했다.

문병성 싸이텍 이사 moonux@gmail.com