광주광역시가 'AI-그린뉴딜' 탄소중립 실현을 위해 교통, 공간, 건축, 녹지 분야별 탄소저감 정책의 전환이 이뤄져야 한다는 제언이 나왔다. 더불어 전남‧전북과의 신재생에너지 상생 전략을 수립해 합리적인 정책 추진이 이뤄져야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

광주광역시는 2045년까지 외부로부터 전력에너지 공급을 받지 않는 탄소중립 에너지자립도시로의 도약을 꿈꾸고 있다. 이를 위해 광주형 AI(인공지능)-그린뉴딜 종합 계획을 수립했다. 계획안을 살펴보면 2030년까지 기업 RE100’을 달성해 2010년 대비 온실가스를 45% 감축하고, 2단계로 2035년까지 광주가 사용하는 모든 전력을 신재생에너지로 충당하는 ‘2035 광주 RE100’을 실현하고, 3단계는 2045년 완전 에너지자립을 이루겠다는 것이다.

아울러 전남도 블루이코노미와 그린뉴딜을 실현하는 '2050 탄소 중립 전남' 구현을 목표로 2030년까지 이산화탄소 배출량을 45% 감축하고, 2050년 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 발표했다. 전북도는 탄소중립 체계 구축을 위해 2050 중장기 탄소중립 전략 추진체계와 체계적이고 실효성 있는 기후변화 대응 중장기 대책을 마련했다.

광주시와 전남도, 전북도의 에너지자립 정책을 놓고 일각에서는 탄소중립 가속화를 위해 광주·전남·전북이 통합해서 에너지 정책을 추진해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 탄소중립 정책이 각자 따로 진행되다보니 시너지를 내지 못해 효과가 분산된다는 지적이다.

에너지 기업 대표 A씨는 “광주가 탄소중립을 실현할 수 있는 방법은 전남과 전북과의 신재생에너지 기반 전력망 연결과 상생”이라며 “광주는 에너지를 소비하는 도시로 스스로 에너지를 생산해 신재생에너지로 100% 자립하겠다는 것은 현실적으로 불가능하다”고 지적했다.

이어 “전남과 전북에서 신재생에너지가 많이 생산되고 있고, 전기를 그만큼 소비할 수 있는 광주가 연결돼 인프라를 구축하는 것이 탄소중립을 달성할 수 있는 방법”이라며 “AI국가사업을 추진하고 있는 광주가 신재생에너지에 맞는 전력망을 인공지능 기술로 잘 구축하는 역할을 해야 한다”고 제안했다.

김광란 광주광역시의원은 “광주시가 세운 에너지 자립도시 종합계획에서 전남과 어떻게 상생을 도모할지에 대해 계획이 없다”며 “그린에너지와 관련해 광주시와 전남도, 전북도가 공통의, 공동의 종합계획을 수립해 광주와 전남, 전북이 힘을 모으고 상생한다면 합리적이고 구체적인 전략이 될 수 있을 것이다”고 강조했다.

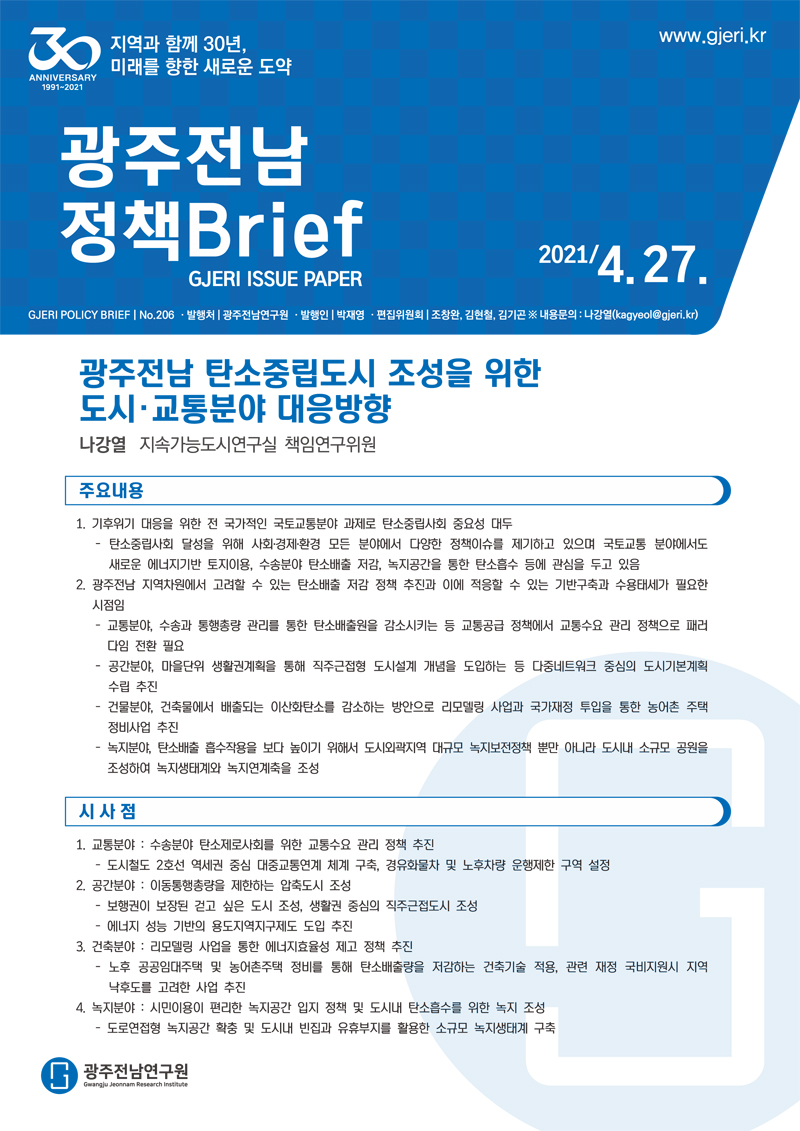

이러한 문제가 제기되는 가운데 전문가들은 탄소배출 감소를 위한 정책 전환도 시급하다는 진단을 내놨다. 나강열 광주전남연구원 지속가능도시연구실장은 "지역 차원에서 고려할 수 있는 탄소배출 저감 정책 추진과 교통, 공간, 건축, 녹지 정책이 필요한 시점"이라며 "전 지구적 대응 과제인 기후 위기 극복을 위해 도시, 교통 정책의 패러다임 전환이 시급하다"고 말했다.

27일 광주전남연구원이 발간한 광주전남정책 Brief(브리프) ‘광주전남 탄소중립도시 조성을 위한 도시·교통 분야 대응방향’에서 교통 등 4개 분야별 지역 차원의 탄소 배출 감소 정책 방향을 제시했다.

교통 분야는 광주 도시철도 2호선 역세권 중심 녹색형 대중교통 연계 체계 구축, 노후 차량 운행 제한 구역 설정, 자전거 이용 증진방안 등이 제안됐다. 역세권 중심 노선개편과 환승체계를 통해 탄소 발생원을 감축하는 정책과 내연차량에 대해 일시적으로 통행을 금지하는 녹색교통구역을 지정하거나 자전거 중심의 도로 이용망을 구축해 교통 수송 분야 탄소 배출을 줄여나가자는 것이다.

공간 분야에서는 이동 통행 총량을 제한하는 압축도시 조성이 제안됐다. 생활권 중심의 직주 근접도시 조성, 지역별 탄소 배출량을 조절하는 용도지역 지구제 추진 검토를 요구했다. 용도지역별 건축행위기준을 개정해 에너지 친화적인 건축물 배치를 유도하고, 녹지면적을 늘리고, 수소에너지 기반 시설을 도입해 탄소 배출량을 줄이는 도시설계와 토지이용 계획을 마련해야 한다고 주장했다.

건축분야에서는 공공 임대주택, 농어촌 주택 리모델링을 통해 저탄소 배출량을 저감하는 건축기술을 적용하는 등 에너지 효율성을 높이는 제로에너지건출물 조성을 권장하는 건축 정책이 제안됐다. 특히 관련 재정 국비지원시 지역 낙후도를 고려한 특례 지원제도 필요성도 강조했다.

연구원은 녹지 분야에서도 기존의 인구수 대비 녹지면적 지표에 탈피해 도시내 탄소흡수와 시민들이 쉽게 이용할 수 있는 녹지 조성과 면적 확대가 적극적 도입을 내세웠다. 도로연접형 녹지공간 확충과 도시내 빈집, 유휴부지, 활용도가 낮은 교통섬, 회전교차로, 도로 노견 등 소규모 녹지 생태계 구축 사업 추진 등 소규모 녹지공간 확보 방안도 제시했다.

AI타임스 구아현 기자 ahyeon@aitimes.com

- [PVMI 2021] 태양광 마켓 인사이트(PVMI) 28일 개막…탄소중립 시대 태양광의 미래를 본다

- [광주형 3대 뉴딜 대강좌] ⑧ 김현권 더불어민주당 구미을 지역위원장 “에너지 전환, 미래의 산업 지도 바꿀 것“

- [광주형 3대 뉴딜 대강좌] ⑦ 이명주 명지대 건축학부 교수 “광주시, 건축물 그린뉴딜로 ‘기회의 도시’ 되길”

- [르포] 광주 AI 시장 조금씩 달궈지고 있다

- 광주 AI 데이터센터 성능 논란, 그 진실은?

- [르포] 그린뉴딜 시대 ‘신재생에너지 신기술의 향연’…‘SWEET 2021’ 막 올랐다

- 광주 '2045 탄소중립 에너지 자립 도시' 선언 1년, 성과는?