제임스 웹 우주 망원경(James Webb Space Telescope, 이하 JWST)이 지난 12일 (현지 시간 기준)에 우주공간에 성공적으로 안착한 후 속속들이 아름다운 이미지를 보내오고 있다. JWST가 전해오는 이미지들은 아름다울 뿐만 아니라 기존의 허블이나 케플러 망원경에 비해 확실히 선명하며, 또 유용한 이미지들이다.

나사(NASA, 미항공우주국)는 JWST를 올리는 목적을 10가지로 정리한 바 있다. 이는 초기 우주의 모습을 알 수 있게 하는 우주 복사열과 슈퍼지구, 성운 및 성단, 목성의 고리와 위성, 소행성과 지구 근처 물체 등을 관측하는 일이다.

인류는 이를 통해 이러한 관측을 통해 탄생 후 2억년 밖에 지나지 않은 아기 우주의 모습을 이미지화 할 수 있고, 지구와 유사하여 생명이 살 수 있을 만한 행성을 찾아볼 수도 있다. 또 지구에 접근하는 소행성을 관측함으로써 운석 충돌에 대한 위험성을 회피하는 데 일조 할 수 있다.

JWST의 첫 사진이 공개된 후 관심은 은하계의 거대 블랙홀 연구로 집중됐다. 거의 대부분의 은하계는 중앙에 초거대 블랙홀을 가지고 있다. 이론적으로 이 블랙홀은 거의 100% 존재한다고 판명 났지만 실제로 실체가 확인된 적은 거의 없다. 불과 3년 전에 사건지평선망원경(EHT) 연구팀이 최초로 이 거대 블랙홀을 촬영해서 그 해 최대의 과학 사건으로 회자됐을 정도로 여전히 천문학의 주요 연구대상이다.

그런데 JWST는 처음으로 전송한 사진에서 거대 블랙홀 연구에 도움이 되는 이미지를 보내왔다. 글로벌 IT전문 매체 슬래시기어는 JWST에서 보내온 사진을 공개하며 그 사진들의 의미를 설명했다. 이 중에는 흔히 ‘슈테팡의 퀸텟(슈테팡의 5중주, Stephan's Quintet)’이라고 알려진 은하군의 모습을 촬영한 이미지도 있다. 참고로 슈테팡의 퀸텟은 5중주라는 이름을 가지고 있지만 실제로는 4개의 은하가 모여 있다.

이 슈테팡의 퀸텟은 1877년 프랑스 천문학자 에두아르 슈테팡(Édouard Stéphan)이 처음 발견한 은하군으로 허블 망원경에 의해 그 아름다운 실체가 확인되면서 천문학계에서는 유명하다. 허블 망원경은 2009년 카메라 교체 작업을 통해 해당 은하의 선명한 이미지를 보내왔는데 당시 이미지는 여러 프레임으로 나뉘어 있는 것을 각도에 맞게 배열해 묶은 것이었다. 하지만 이번 JWST의 이미지는 한 프레임에 이 은하군을 모두 담을 수 있었다.

블랙홀은 빛조차 빠져 나올 수 없는 거대 질량을 가지고 있기 때문에 직접 촬영은 불가하다. 그러나 연구자들은 슈테팡의 퀸텟 이미지에서 주변의 가스를 보고 이 블랙홀을 연구할 수 있었다. 이 가스의 온도 변화를 통해 초거대질량 블랙홀의 규모를 확인할 수 있었다. 블랙홀 주위에서 이 가스들이 뜨거워지기 때문이다.

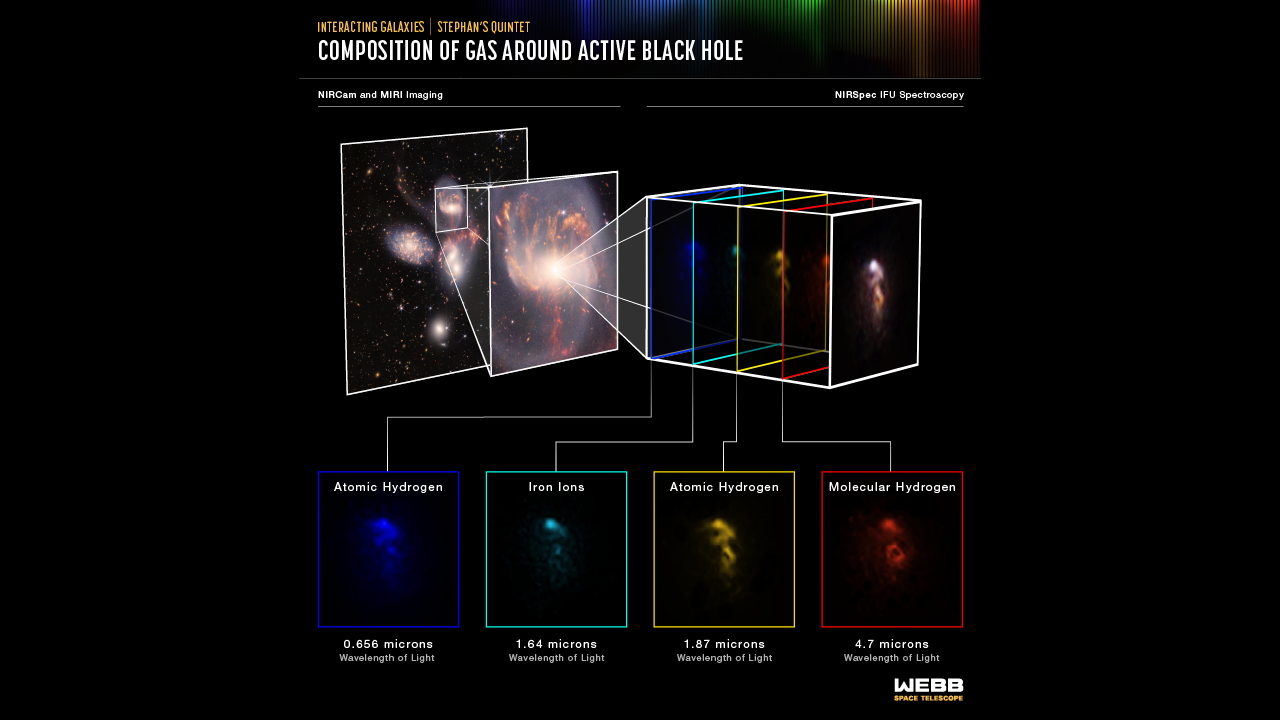

우주공간에서 열은 곧 에너지이고, 에너지는 곧 빛이다. 따라서 과학자들은 제임스 웹 연구소의 분광기를 사용하여 이 빛을 확인할 수 있었다. 이 빛의 파장은 물체마다 다른데 분광기으로 들어온 빛은 파장의 종류별로 분해되고, 어떤 파장의 빛이 흡수되었는지 확인함으로써 과학자들은 물체가 무엇으로 만들어졌는지 알아낼 수 있다.

연구원들은 제임스 웹 연구소의 분광기(NIRSpec)를 사용하여 블랙홀 주변의 가스에서 몇 가지 주요 구성 요소를 볼 수 있었다. 연구에 참여한 연구원들은 "NIRSpec을 사용하여 과학자들은 블랙홀과 블랙홀 유출에 대한 전례 없는 정보를 얻었다”며, "이 비교적 가까운 은하를 연구하면 과학자들이 훨씬 더 먼 우주에서 은하의 진화를 더 잘 이해할 수 있다"고 말했다.

한편, 슬래시기어는 JWST가 행성을 찾는 방식에 대해서도 주목했는데, 이 역시 직접적으로 외계 행성을 관측하기 보다 우리 태양계의 태양처럼 중심이 되는 항성을 관측함으로써 외계 행성의 존재를 확인한다고 밝혔다. 항성의 빛을 관측하다가 공전 주기에 따라 주변 행성이 빛을 가리는 현상이 일어날 것이고 그때 줄어드는 빛의 양을 통해 공전하는 행성의 크기와 개수, 공전 주기 및 방향 등의 정보를 얻어낼 수 있다. 이와 같은 연구방법을 ‘통과방법(transit method)’라 한다.

하지만 슬래시기어는 “통과방법은 외계행성을 식별하고 연구하는 한 가지 방법일 뿐”이라며, JWST는 지상 기반 망원경과 함께 새로운 외계 행성을 발견하고 반경 속도 방법을 사용하여 질량에 대해 학습할 수 있을 뿐 아니라 심지어 NASA 를 통해 코로나그래피라는 기술을 사용하여 일부 외계 행성을 직접 이미지화할 수도 있다”고 밝혔다.

AI타임스 이성관 객원기자 busylife12@naver.com

[관련 기사] NASA, UFO 연구한다... "과학적 연구 필요성 느껴"

[관련 기사] [나호정의 디지랜드] "가자! 우주도시 사이드G로"…머지않아 '건담 메타버스' 등장한다

[관련 기사] 새 정부 항공우주청 설립계획에 전문가 반발 계속