빛으로 움직이는 '양자 엔진'이 나왔다. 원자가 집단적으로 빛을 강하게 내뿜는 방식인 ‘초방사(superradiance)’ 원리로 작동한다. 일반 엔진처럼 켜고 끌 수도 있다. 그동안 초방사 양자 엔진은 이론적으로만 제안됐다. 이를 실제 구현한 건 전 세계에서 처음이다.

과학기술정보통신부(장관 이종호, 과기정통부)가 국내 연구팀이 빛으로 작동하는 초방사 양자 엔진을 세계에서 처음으로 구현했다고 22일 밝혔다. 안경원 서울대 물리천문학부 교수 연구팀이 개발했다. 원자 양자 중첩상태를 정밀하게 조절해 초방사 현상을 제어하는 기술을 이용로 만들었다.

'초방사(Superradiance)'란 양자역학적으로 질서정연하게 구성·행동하는 원자들이 집단적으로 강하게 빛을 뿜는 현상을 말한다. 1954년 미국 물리학자 로버트 디키(Robert H. Dicke)가 밀도 높은 원자에서 빛 방출 속도가 원자 수 제곱에 비례해 빨라지는 현상이 존재한다는 걸 예측하면서 만든 용어다.

초방사와 일반 방사는 큰 차이가 있다. 초방사에서는 원자들 간 상관관계가 얽혀 있다. 원자에서 방출된 빛이 서로 보강간섭을 일으켜 강한 빛을 방출한다. 일반 방사는 원자에서 개별적으로 방출한 빛들이 서로 보강간섭을 한다. 상쇄간섭까지 일으키면서 방출된 빛 세기가 줄어든다.

그동안 '양자결맞음(Quantum coherence)'을 갖고 있는 연료로 작동하는 엔진이 실험적으로 구현된 적은 없었다. 초방사 현상을 이용해 양자 영역에서 동작하는 엔진으로 제시되기는 했다.

그러나 이를 실제로 개발한 적은 없었다. 기본적으로 엔진은 켜고 끌 수 있어야 한다. 초방사 양자 엔진을 원활히 사용하려면 순간적으로 초방사 현상을 켜고 끌 수 있어야 한다. 이를 제어하는 방법이 없는 게 걸림돌이었다.

"초방사 현상 조절 가능해져"...한계 극복

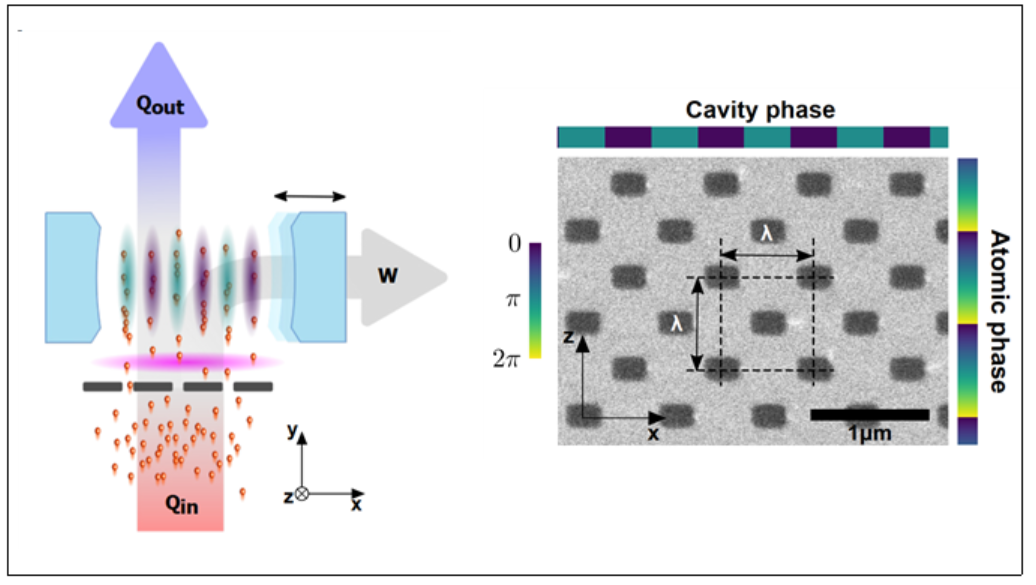

연구팀은 양자 중첩상태 원자를 만들기 위해 나노구멍 격자를 사용했다. 나노구멍 격자는 10 나노미터 두께의 실리콘 나이트라이드 박막으로 이뤄졌다. 가로 280 나노미터, 세로 190 나노미터 크기인 나노 구멍 1천 개를 체스보드 패턴에 따라 구멍을 뚫었다. 간격은 791 나노미터다.

그 후 나노구멍 격자에 초속 800m에 달하는 바륨 원자 빔을 입사했다. 수직 방향으로 나오는 상태 제어용 레이저도 준비했다. 체스보드 구멍을 통과하는 원자들과 공진기 간의 위상이 모두 똑같게 만들었다. 원자를 초방사 상태로 준비한 셈이다. 이때 레이저와 공진기의 상대적인 주파수를 조절해 초방사를 켜거나 끌 수 있었다.

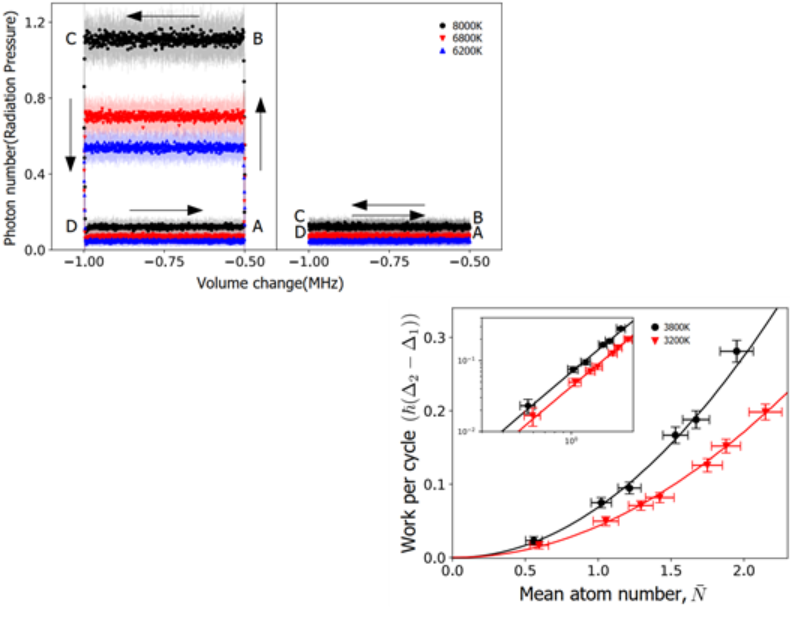

연구팀은 이러한 방법으로 원자가 방출한 빛 압력에 의해 가열, 팽창, 냉각, 수축 등에 따라 양자 엔진이 잘 동작하는 것까지 관측했다. 팽창 과정에서 엔진 온도는 15만도까지 올라갔다. 이에 따른 엔진 효율은 98%다. 기존 연구에서 엔진 온도가 최고 1만도, 엔진 효율이 48%였던 것과 큰 차이가 났다.

안경원 서울대 교수는 “이번 연구성과는 빛으로 움직이는 초방사 양자 엔진을 실험적으로 구현한 세계 첫 사례”라고 강조했다. 안 교수는 “원자들의 양자 중첩상태를 정밀하게 조절해 초방사 현상을 제어하는 기술 개발로 원자 물리와 양자정보처리 등 분야에 기여했을 뿐 아니라, 엔진 효율을 획기적으로 높일 수 있는 길을 제시했다는 점에서 의의가 크다”고 전했다.

초방사 양자 엔진은 비선형적으로 증가하는 출력과 열역학 법칙을 넘어서는 고효율 방식으로 작동할 수 있다. 이를 통해 고성능 엔진 개발에 활용이 가능하다. 또 광기반 역학장치 개발에 도움 될 전망이다.

과기정통부 개인기초연구사업(중견연구) 등의 지원으로 수행된 이번 연구 성과는 국제학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)에 22일 게재됐다. 논문명은 'A Photonic Quantum Engine Driven by Superradiance'다.

저자는 안경원 교수(교신저자/서울대), 김진욱 박사(제1저자/서울대, 현 포항공대), 오승훈 박사과정(공동저자/서울대), 양대호 박사(공동저자/삼성종합기술원), 김준기 교수(공동저자/성균관대), 이문주 교수(공동저자/포항공대)다.

AI타임스 김미정 기자 kimj7521@aitimes.com