한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형)은 유회준 전기및전자공학부 교수가 이끄는 PIM(지능형 반도체) 설계 연구센터(AI-PIM)가 5종의 인공지능(AI) 반도체 지식재산권(IP)을 개발했다고 29일 밝혔다.

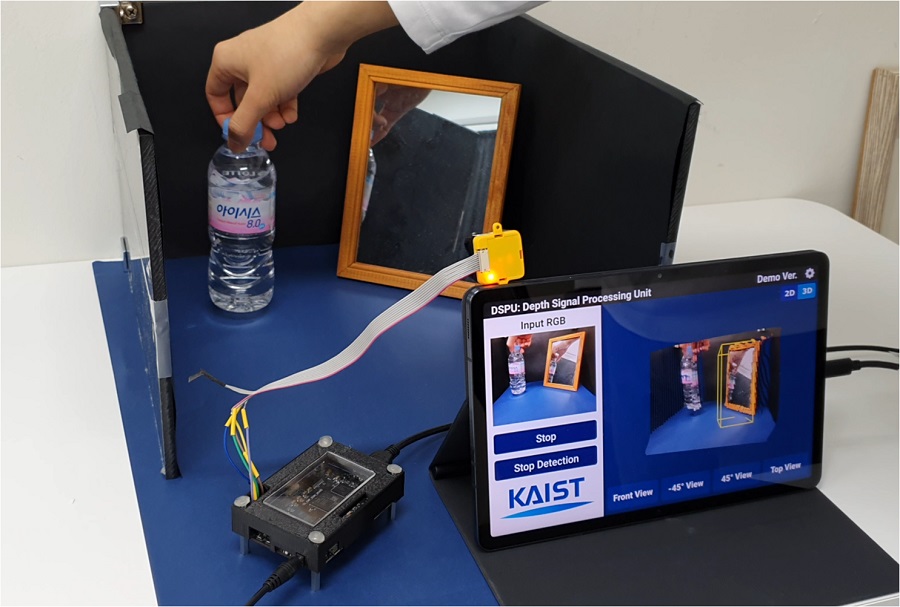

KAIST는 이번에 개발한 IP 중 대표적으로 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 AI 칩에 대해 설명했다.

이는 올해 2월20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이번에 IP화해 AI-PIM 홈페이지에서 누구나 활용할 수 있도록 공개했다.

기존 물체인식 AI 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 '사진인식기술'에 불과했다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 물체인식이 가능하다는 설명이다.

따라서 3차원 인식은 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실(AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 거의 모든 3D 애플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

현재 주요하게 사용하고 있는 센서는 ToF(비행시간) 센서로, 3D 라이다(LiDAR) 센서와 같이 레이저 반사식 거리측정 기술을 기반으로 하고 있기 때문에 정밀한 3D정보를 얻기 위해선 전력 소모가 매우 크다는 단점이 있다. 따라서 스마트폰, 태블릿 등 배터리 기반 모바일 장치에서는 사용하기 어렵다.

거기에 ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

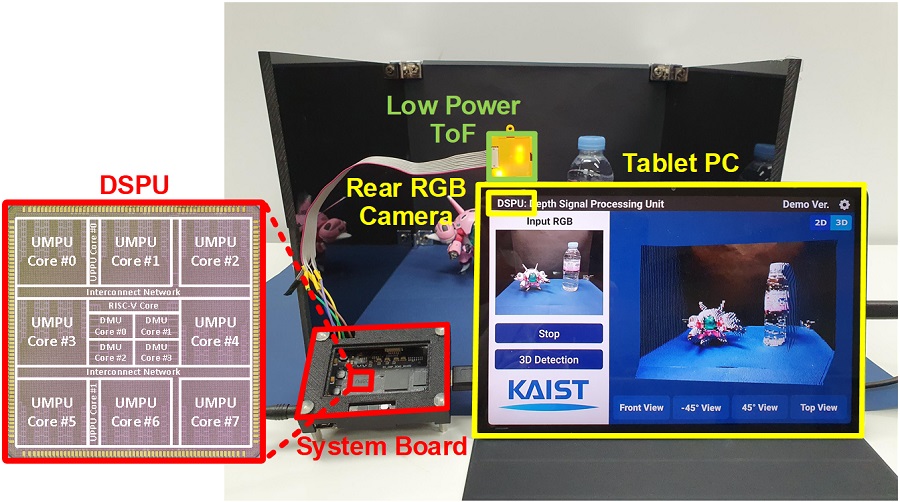

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서(64픽셀)를 사용해 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 애플리케이션 구현이 가능한 반도체(DSPU)를 개발함으로써 AI 반도체의 활용 범위를 넓혔다.

이번에 개발한 DSPU는 기존 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연 시간을 달성했다.

유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리 센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 AI 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크다”며 “모바일 기기에서 AI 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술 이전을 기대하고 있다”고 말했다.

한편 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원은 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 해당 연구를 지원했다.

또 AI-PIM은 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로 ADC, 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로 PLL 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 28일 모두 공개했다.

이성관 기자 busylife12@aitimes.com