인공지능(AI)이 스토리를 구성, 재생할 때마다 내용이 달라지는 영화가 등장했다. 영국의 유명 팝 아티스트인 브라이언 이노의 일대기를 그린 다큐멘터리가 지난 주말 미국 극장에서 상영됐다.

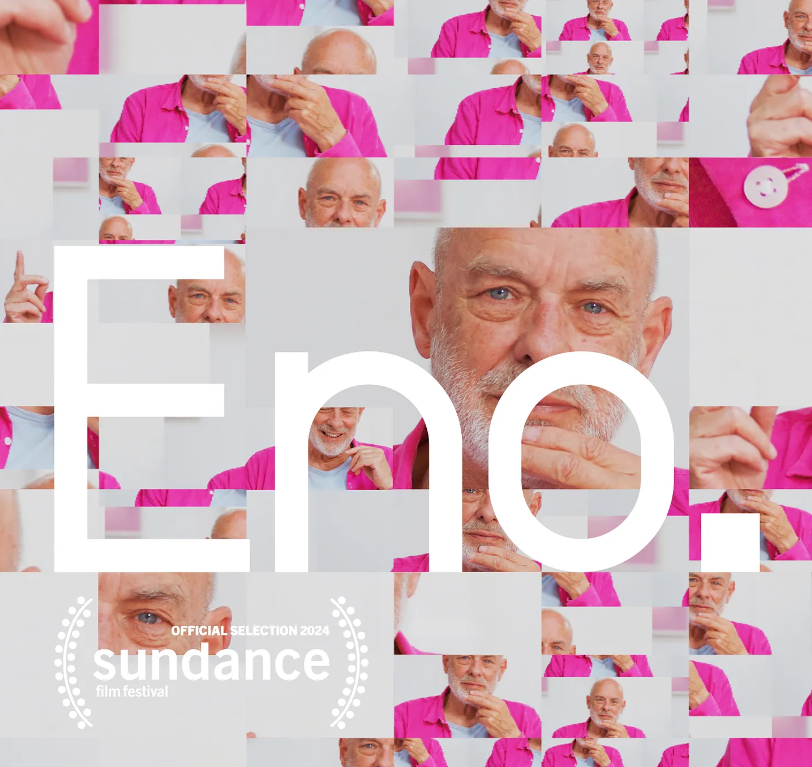

뉴욕타임스와 더 버지 등은 13일(현지시간) 뉴욕 필름 포럼에서 선보인 게리 허스트윗 감독의 '이노(Eno)'가 AI로 영화를 전개하는 최초의 극장용 영화라고 소개했다. 이 영화는 극장 개봉 이전인 지난해 초 선댄스 영화제에서 처음으로 공개된 바 있다.

이에 따르면 이 영화는 기본적인 내용은 비슷하지만, 상영할 때마다 등장하는 장면과 내용은 천차만별이다. 예를 들어 1시간40분 동안의 러닝 타임 중 등장하는 장면은 전체 데이터의 절반에 불과하다. 어떤 장면이 나올지를 지시하는 규칙은 있지만, 세부 사항은 AI가 랜덤으로 적용한다.

하지만 제작자가 정해 놓은 규칙에 맞춰, 영화는 문맥을 이어간다.

이 영화에 사용되는 소포트웨어는 브라이언 이노의 애너그램(Anagram, 단어나 문장을 구성하고 있는 철자 순서를 바꿔 다른 단어나 문장을 만드는 것)을 뜻하는 '브라이언 원(rain One)'이다.

브레던 도스라는 아티스트가 프로그래밍한 브라이언 원은 알고리즘이 실행될 때마다 즉석에서 영화의 새 버전을 생성한다.

이 시스템은 30분 분량의 인터뷰와 500시간 분량의 공연 장면 중에서 제작자가 정한 규칙에 따라 영화를 만든다. 이를 통해 가능한 장면의 조합은 무려 10의 18승에 달한다. 즉, 그 누구도 같은 영화를 두번 보는 것은 불가능하다는 말이다.

이 영화의 주인공인 브라이언 이노 역시 독특한 스타일로 한 시대를 풍미한 대표적인 아티스트다. 일반적으로는 80년대 인기를 끌었던 영국 록밴드 '록시뮤직'의 키보드 연주자로 잘 알려져 있으나, 작곡가, 프로듀서, 비주얼 아티스트를 넘어 현대 음악에 일렉트로니카 개념을 도입한 선구자 중 하나로 평가받고 있다.

이노 음악에 컴퓨터와 코드를 도입한 주인공으로, 이번 영화에서는 주인공으로 등장한다.

하지만 이 영화에 도입된 기술은 엄밀하게 말하면 자체 모델을 훈련해 콘텐츠를 출력하는 생성 AI와는 다르다. 인간이 지시한 코드를 바탕으로 예술 콘텐츠를 출력한다는 점에서 '코드 기반 생성 예술(Code-based generative art)'이라고 부른다. 이를 '포스트 컨셉추얼post-conceptual)'이라고 부르기도 한다.

이날 시사회에서 영화 두편을 연속으로 경험한 전문가들은 비록 비슷한 장면이 겹치기는 하지만, 두 영화는 다른 작품처럼 느껴진다고 평했다.

제작자가 사전에 각 정면에 자신의 의도를 최대한 담기 위해 많은 편집 작업을 해놓았더라도, 어떤 장면 위즈로 영화가 진행됐는지에 따라 영화의 주제가 다르게 보인다는 평이다.

이 때문에 영화 첫 장면에서 주인공인 이노는 "관객의 뇌가 요리를 하고, 관계를 지켜본다(The audience’s brain does the cooking and keeps seeing relationships)"라는 상징적인 발언을 한다. 즉, 기술을 떠나 인간의 머릿속에서 조합한 단편의 모음이 결국 영화의 성격을 좌우한다는 설명이다.

NYT는 이 멘트가 이 영화의 가장 중요한 포인트라고 지적했다.

임대준 기자 ydj@aitimes.com