정부가 인공지능(AI) 반도체 지원을 확대하겠다고 밝혔다. 올해 시스템 반도체 연구개발(R&D)에만 2400억원을 지원할 계획. 소부장(소재·부품·장비)과 디지털 뉴딜에 투자되는 R&D나 직접 지원금을 포함하면 작지 않은 규모의 금액이 AI 반도체 지원에 투입되는 셈이다.

한국은 메모리 반도체 강국이나 시스템 반도체 경쟁력은 상대적으로 취약하다. 2019년 기준 전 세계 반도체 시장 점유율 21%를 기록했으나 시스템 반도체 점유율은 3.2%에 불과했다.

전문가들은 메모리 반도체에 편중된 국내 반도체 산업의 균형적 발전을 위해 시장성 높은 시스템 반도체 산업의 육성이 필요하다는 평가다. 메모리 반도체는 수요와 공급에 따라 시장 변동성이 크지만, 시스템 반도체는 기술의 발전에 따라 지속적인 성장세를 보이기 때문이다.

지난해 12월 한국수출입은행 해외경제 연구소는 "시스템반도체 시장은 2019년 2269억 달러에서 2025년 3389억 달러로 2019~2025년 연평균 7.6% 성장할 것"이라며 "시스템반도체 차세대 성장동력인 AI반도체 시장규모는 2018년 70억 달러에서 2030년 1179억 달러로 2018~2030년 연평균 26.5% 성장"할 것으로 전망했다.

이에 정부 역시 시스템 반도체 육성을 위해 적극적인 전략을 꾀하고 있는 것으로 분석된다.

◆ 정부, '시스템반도체 기술혁신 지원 방안'을 발표…2400억원 R&D 지원

1일 정부는 홍남기 경제부총리 주제로 정부서울청사에서 개최한 제3차 혁신성장 BIG3 추진회의에서 팹리스 육성을 위한 '시스템반도체 기술혁신 지원 방안'을 발표했다. 전력 반도체, 차세대 센서, AI 반도체 등 시스템반도체 유망 분야 집중육성을 위해 총 2400억원 규모의 R&D를 지원한다. 부처별로 산업통상부 1100억원, 과학기술정보통신부 1150억원, 중소벤처기업부 150억원이다.

정부에 따르면 구체적으로 올해 R&D 방향을 ①팹리스 성장 지원, ②유망시장 선점, ③신시장 도전 등으로 정하고, 시스템반도체 핵심 유망품목에 대한 기술 경쟁력 확보를 집중 추진할 예정이다.

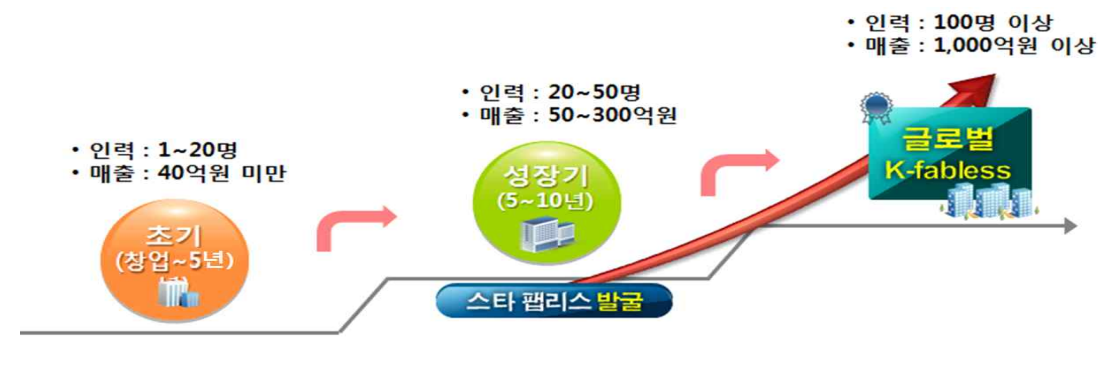

먼저 정부는 매출 1000억원 이상의 팹리스 육성을 위한 챌린지형 R&D를 신설한다는 계획. 신설된 챌린지형 R&D는 성장 가능성이 높은 팹리스를 대상으로 자유공모를 통해 경쟁력 있는 전략제품 개발을 지원하며, 올해 총 4개 기업을 선정할 예정이다. 2월 사업 공고 이후 3월 사업 평가, 4월까지 선정과 협약을 완료하며 선정 기업당 3년간 55억 지원한다.

또 국내 시스템반도체 산업 생태계 조성을 위해 수요기업과 팹리스가 연계한 공동 R&D 과제를 지속 발굴한다. 지난해부터 2029년까지 10년간 총 1조원 규모가 투입되는 차세대 지능형 반도체 기술개발 사업을 통해 R&D를 지원한다는 방침.

이 밖에도 국내 중소 팹리스의 창업 및 성장을 위해 ①창업기업 지원, ②혁신기술 개발, ③상용화 기술개발, ④투자형 기술개발 등 다양한 R&D 지원을 추진한다. 올해 143억원 이상 지원한다.

유망시장 선점에서는 AI 기술의 핵심 중 하나인 차세대 센서 R&D를 지원한다. 주력산업의 데이터 수요 증가에 적기 대응하기 위해 미래선도형 차세대 센서 R&D 지원, 센서 제조혁신 플랫폼 구축, 실증 테스트베드 설립 등 2022년부터 2028년까지 총 5340억원 규모의 예타 사업을 추진할 계획.

마지막으로 AI·데이터 생태계의 핵심 기반으로 성장 가능성이 높은 AI 반도체 분야를 집중 지원한다.

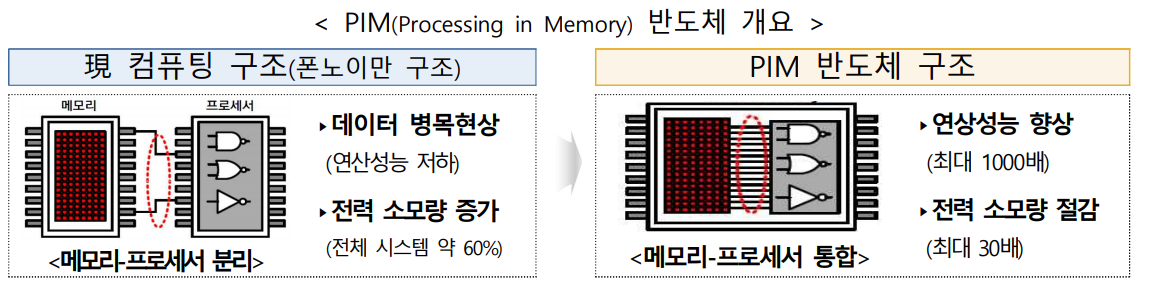

AI 반도체 R&D의 핵심사업인 차세대 지능형 반도체 기술개발 사업의 본격적 성과 창출을 위해 지난해 831억원 82개 과제에서 올해 1223억원 117개 과제으로 지원규모를 확대한다. 메모리와 프로세서를 통합한 PIM(Processing in Memory) 기술선점을 위해 2022년부터 2028년까지 총 9924억원 규모 예타사업도 추진할 계획.

성윤모 산업통상자원부 장관은 “지난해 1조원 규모의 차세대 지능형 반도체 프로젝트 이후 올해 차세대 센서, 신개념 인공지능 반도체(PIM) 등 대규모 R&D 3대 프로젝트를 마련한다”며 “10년간 총 2.5조원이 투입되는 3대 프로젝트가 우리 반도체 생태계 전반에 활력을 불어넣을 것으로 기대되며, 정부와 민간이 긴밀히 협력해 ’30년 종합 반도체 강국 도약을 반드시 실현하겠다”고 말했다.

최기영 과학기술정보통신부 장관은 “인공지능 반도체 등 미래 반도체 시장의 주도권 확보를 위해서는 정부의 선제적 투자를 통해 민간의 투자 활성화를 유도하고, 국내 산학연 역량을 총 결집하는 것이 중요하다”며, “우리의 강점인 반도체 제조 역량을 기반으로 차세대 PIM 기술 선점 등 민간의 기술혁신을 적극 뒷받침해 세계 시장을 선도하는 초격차 기술력을 확보하고 제2의 D램 신화를 이뤄내겠다”고 밝혔다.

다만 전문가들은 정부의 지원만큼 시스템 반도체 시장에서 국내 산업의 성과가 빠르게 나타나기는 어려울 것으로 보고 있다. 한국의 핵심 시장인 메모리 반도체와 시스템 반도체는 시장특성, 생산구조, 핵심 경쟁력 등에서 큰 차이를 보이기 때문이다. 산업 구조 자체가 변화해야 한다는 것.

수출입은행은 "메모리반도체는 자본력, 미세공정 기술 등을 통한 가격 경쟁력이 중요하나, 시스템반도체는 설계기술, 우수 인력 등이 중요하다"며 "시스템반도체는 칩 구조가 복잡하여 우수 설계 인력과 기술력이 필요하며, 수요자 요구조건을 충족하는 제품을 신속하게 개발하는 것이 관건"이라고 설명했다.

특히 AI반도체는 성장 초기 단계로 지배적인 사업자가 없어, 블루오션 시장을 형성하는 것으로 분석된다. 다만 주요 시스템 반도체 주도 기업들과 선점 국가들이 자사 제품과 서비스에 AI 반도체를 도입하며 점유율을 높이기 위해 경쟁 중이다.

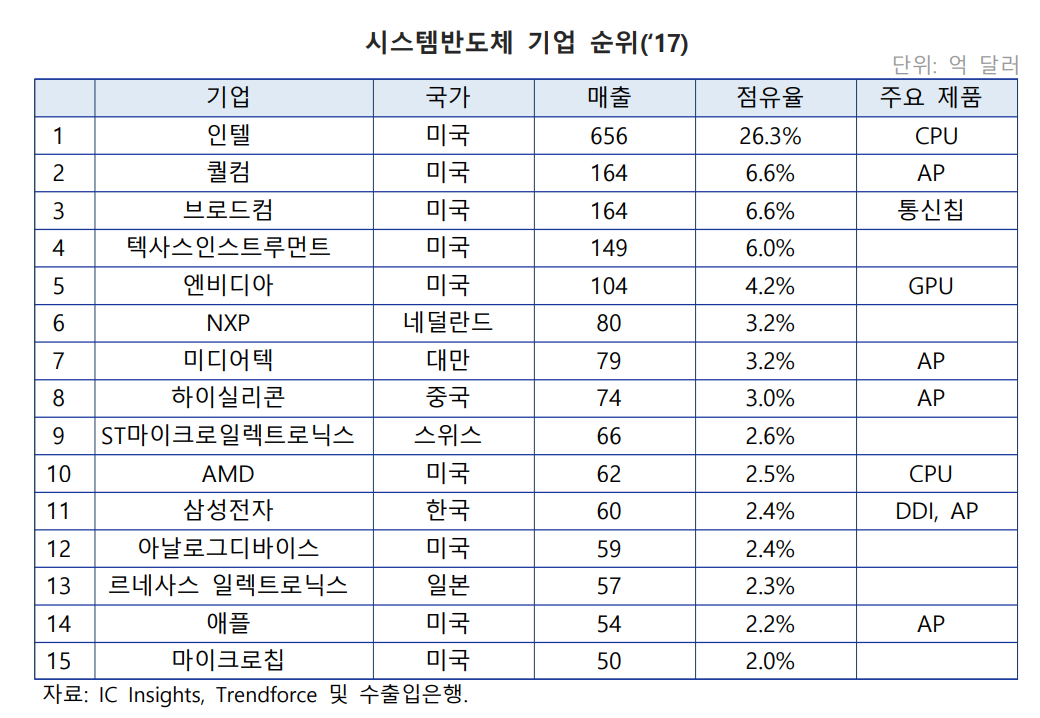

시스템 반도체 시장은 미국이 전통적인 강국이다. 전 세계 시장 점유율의 60%를 차지한다. 시스템반도체 상위 15대 기업 중 미국이 9개, 유럽 2개, 대만·중국·한국·일본 각 1개 기업이 순위에 포함된다.

지난해 수출입은행이 인용한 IC인사이츠 등의 자료에 따르면, 2017년 기준 인텔이 26.3%로 압도적인 1위를 차지하며, 이어 퀄컴, 브로드컴, 텍사스인스트루먼트, 엔비디아가 4~6%의 점유율로 2~5위를 각각 기록했다. 상위권 5개 기업이 전부 미국 기업이다. 한국은 삼성전자가 2.4%의 점유율로 전체 11위를 기록하고 있다.

AI타임스 양대규 기자 yangdae@aitimes.com

- 지능정보산업협회, 'AI+X 톱 100 기업' 홈페이지 개설

- 지난해 반도체 M&A 130조원으로 역대 최고

- 정부 “AI·SW 인재 10만명 양성”...금년 2626억원 투입

- 초대 못받으면 '아싸'? 음성SNS 클럽하우스에 1일 일론 머스크 출연

- "인텔 파운드리, TSMC·삼성보다 최소 4~5년 뒤처질 것"

- "삼성전자, 유럽 갈까"...EU, 반도체 생산 확대 시동

- [제조AI2021] 소재개발AI ① '고품질 데이터' 확보에 정부 시동건다

- 세레브라스 AI 칩 WSE, TSMC 7나노 공정서 생산...1세대보다 성능 두 배 ↑

- 티맥스소프트, AI 반도체용 시스템 소프트웨어 개발 추진...과기부 국책과제 선정

- 중기부, 'AI 스마트공장 구축 지원사업' 참여기업 모집...1년간 4억원 지원

- 정부, AI 반도체 육성 계획 발표...기업 참여가 관건

- 과기정통부, "미래 경쟁력 확보에 소·부·장 지원 강화"...내년 R&D 지원정책 확정