광주과학기술원(GIST‧지스트)이 범죄심리학과 같은 사회과학 분야 관련 인공지능(AI) 연구에 속도를 높이고 있다. 도시 계획과 질서 유지 정책 수립을 위해서는 도시 외관과 환경이 사회에 미치는 영향에 대한 이해가 필수적이다. 이에 구글을 비롯한 매사추세츠공과대학교(MIT), 카네기멜론대학교(CMU) 등의 주요 컴퓨터비전‧기계학습 분야 연구그룹은 사회 구조적 관점의 공익 실현을 위한 AI 연구에 적극 나서고 있는 상황이다.

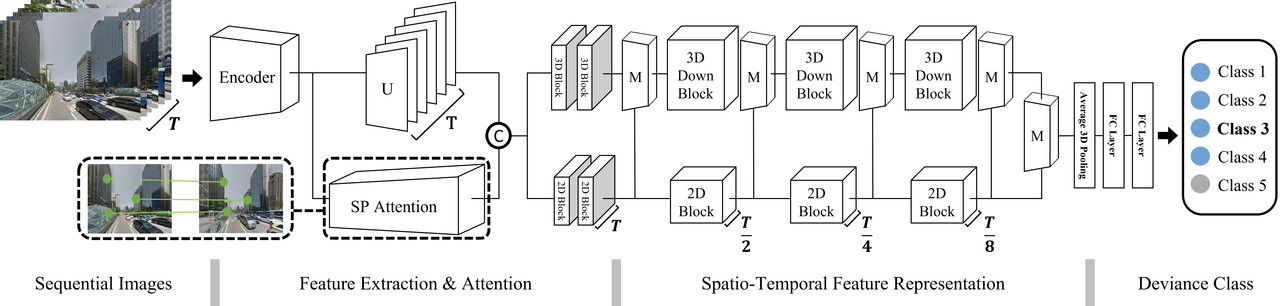

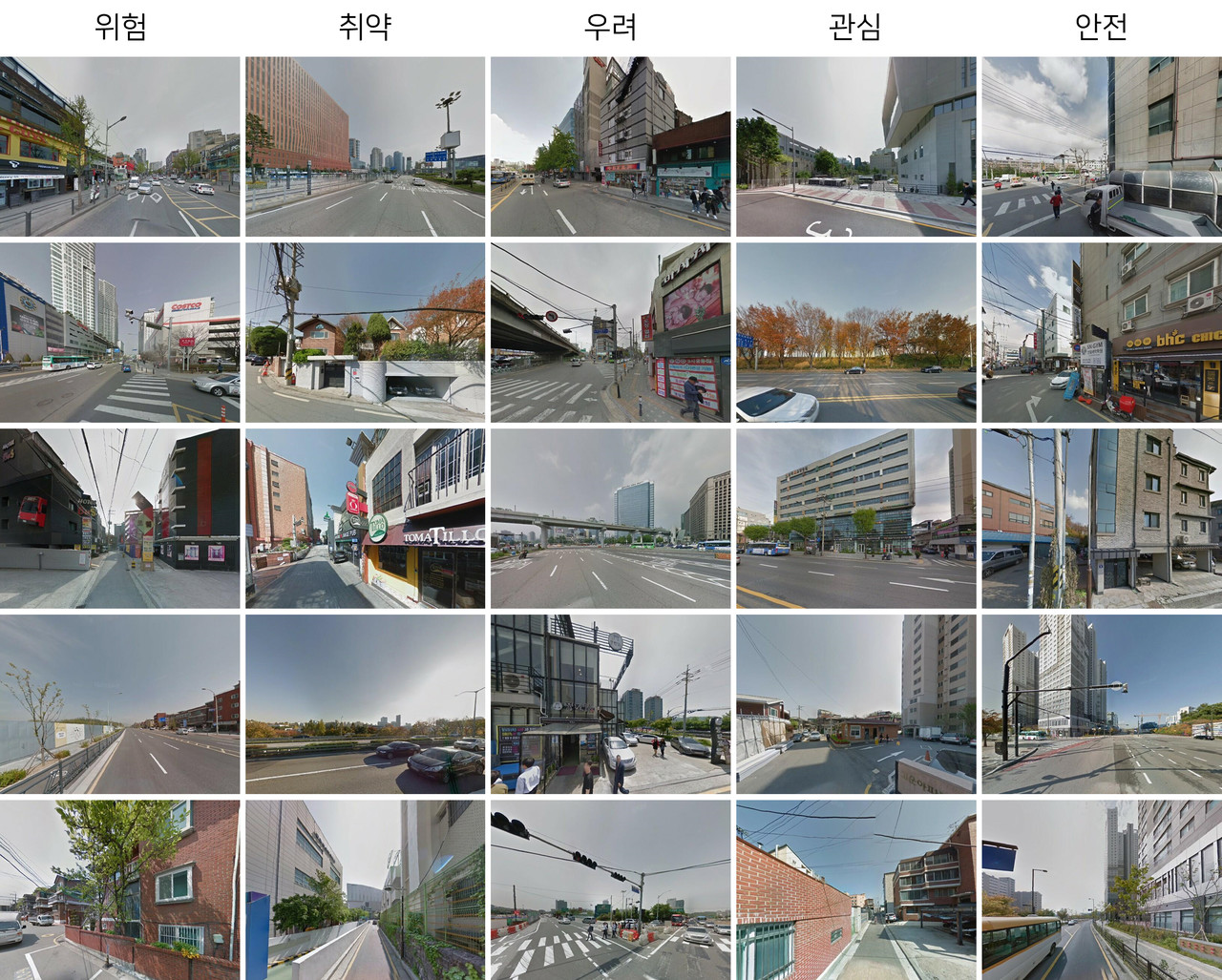

이 가운데 지스트 AI대학원의 전해곤 교수 연구팀이 최근 AI 기반의 도시 시각 영상 정보 활용으로 일탈 행위 발생 가능성을 탐지하는 모델을 제안해 눈길을 끌고 있다. 기존 방법론들은 지역 내 실제 범죄 발생과 무관한 경관‧생기‧부유함 등의 주관적인 체감 안전도를 추론한다. 반면 지스트 연구진은 범죄뿐만 아니라 무단횡단 등 같은 비규범적인 일탈행동 발생까지 예측하는 알고리즘을 고안해낸 것.

그동안 선행 연구들은 협소한 장소의 단일 이미지에 의존해 위험도를 예측해왔다. 그러나 이번 연구는 구글 지도에서 제공하는 거리뷰 영상과 실제 범죄 정보의 GPS값을 정합시켜 세계 최초로 객관적인 대규모 범죄‧민원신고 기반 시각인지 데이터셋을 구축, 포괄적인 범위의 장소를 정밀하게 탐색함으로써 일탈행위 발생을 탐지‧예측해냈다는 점에서 의미가 깊다.

특히 연령별 인구 수, 중산층 비율, 자살율과 같은 인구통계학 정보와 범죄와의 관계성을 이용한 기존 범죄‧수사 관련 연구들과 달리, 전 교수팀의 연구는 거리 단위의 위험성을 예측한다. 이를 통해 향후 범죄 예방과 치안 정책 수립에 실질적으로 기여할 수 있을 것이라는 게 지스트 연구진의 설명이다.

지스트 AI대학원의 전해곤 교수(교신저자)와 박진휘(제1저자)‧박영재(제1저자) 석박통합과정생의 주도로 수행된 이번 연구에는 경찰도 힘을 보탰다. 경찰대학 치안정책연구소 스마트치안지능센터는 경찰 범죄 데이터를 가공해 연구팀이 분석할 수 있도록 지원‧협력했다. 해당 연구성과는 AI 분야 세계 최고 권위의 학회인 'AAAI(AAAI Conference on Artificial Intelligence)'에서 오는 2022년 2월 22일 발표될 예정이다.

전해곤 교수는 "기존 깨진 창문 이론(Broken window theory) 기반의 주류 도시치안 이론보다 포괄적인 일탈행위 이론(Deviance theory)을 인공지능 모델로 구현했다는 데 가장 큰 연구의 의의가 있다"며 "시각정보와 사람의 범죄 행위 및 일탈 행동 유발의 관계성을 연구하는 사회학‧범죄심리학과 같은 사회과학 분야에 AI 기술이 더욱 적극적으로 접목될 것으로 기대한다"고 말했다.

인공지능 기술을 활용해 치안과 안전 등

사람과 사회 모두에 도움이 되는 연구할 것

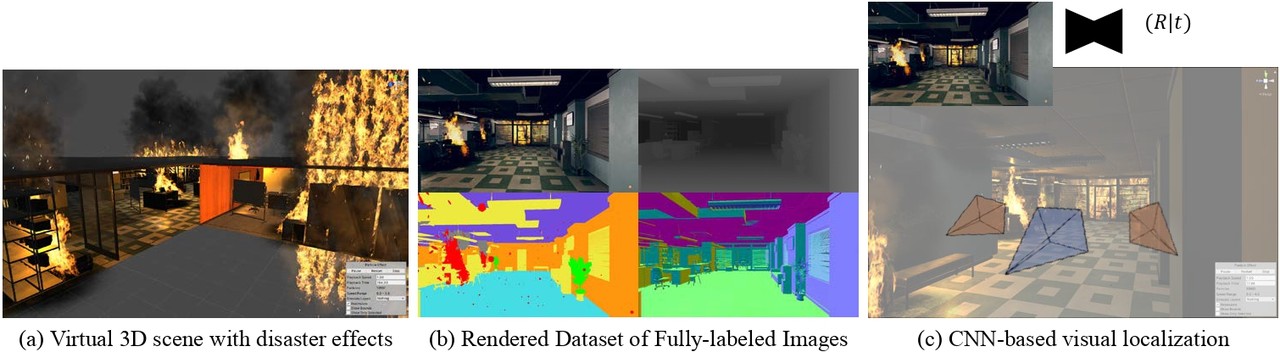

전해곤 교수팀은 AI 기술을 통해 인류의 안전과 생명을 지키는 연구개발에 지속적으로 두각을 나타내왔다. 지난 9월에는 임성훈 DGIST 교수, 권인소 KAIST 교수, 카네기멜론대 등과 공동 연구팀을 꾸려 재난 구조 로봇의 시각인지를 위한 AI 알고리즘을 개발하기도 했다. 대형 재난 대응에 대한 사회적인 요구에도 불구하고, 재난 구조 관련 연구는 산업적 수요가 뒷받침되지 않아 활발히 이뤄지지 않았다.

당시 연구팀은 재난 현장을 모사한 대규모의 데이터 셋을 구축하고 현장에서 피해자의 위치를 추정할 수 있는 알고리즘을 제시했다. 재난이 벌어지기 전 학습된 공간 정보를 바탕으로 재난이 발생한 상황에서 피해자의 위치를 단일 영상만을 이용해 추론할 수 있도록 알고리즘을 설계한 것이다.

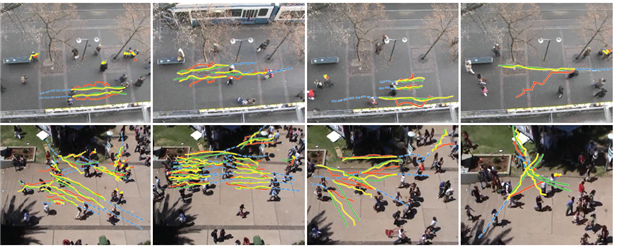

또 지난 2월 AI로 보행자 경로를 예측하는 알고리즘도 개발했다. 해당 연구 성과는 향후 자율주행의 회피 기술과 서비스 로보틱스 분야에 접목 가능해 관심을 모았다. 보행자의 경로 파악은 자율주행과 서비스 로보틱스 기술을 구현하는 데 필수적인 요소 가운데 하나이기 때문이다.

통상 기존 방법론들은 일정한 구조의 딥러닝 네트워크를 통해 보행자 간의 위치를 모델링함으로써 보행 가능 경로와 최종 도착지를 추론한다. 반면 전해곤 교수팀은 '그래프 컨볼루션 네트워크(GCN)'를 이용해 보행자의 위치‧속도‧변위 등 여러 정보를 모델링할 수 있는 새로운 형태의 딥러닝 구조를 제안해 주목을 받았다.

전해곤 교수는 "우리 연구실에서 관심을 가지고 있는 연구주제 가운데 하나가 바로 '사회에 도움이 되는 AI 기술'이다"고 밝힌 바 있다. 기존에는 컴퓨터비전의 전통적 문제 해결과 개선을 위해 AI 기술이 사용돼 왔다면, 전 교수팀은 AI 기술을 기반으로 치안과 안전 등 사람과 사회 모두에 도움이 되는 연구에 주력할 것이라는 설명이다.

AI타임스 윤영주 기자 yyj0511@aitimes.com'

[관련기사] 인류 안전 지키는 AI 기술 개발 앞장서는 지스트

[관련기사] [인터뷰] "사회 도움되는 AI기술 연구할 것"…전해곤 지스트 교수팀, AI 기반 보행자 경로 예측 알고리즘 개발

- "AI로 안전한 광주 만든다"…광주시, 스마트 재난안전 시스템 구축 박차

- AI로 혜초 스님의 실크로드 발자취를 엿보다

- 인공지능, 박물관 찾는 청각장애인의 ‘귀’가 되다

- "내 개인정보 AI 기업에 보내주세요" 전송요구권 도입 '코앞'

- 11월 ICT 수출액 214억 9000만 달러…지난 9월 넘은 역대 최고치 달성

- [NHN포워드] "NHN 클라우드, 고객이 원하는 다양한 형태의 서비스 제공"

- 글로벌 AI 컨퍼런스 ‘AICON 광주 2021’ 개막

- 인공지능산업융합사업단 직원도 외면한 'AICON 광주' 메타버스 전시관

- [기자수첩] 인공지능산업융합사업단이 자초한 AICON 광주 2021 '흥행 참패'

- 지스트, 자율주행 데이터 관리 국제 표준 기술문서 개발 '앞장'

- "후보물질 탐색부터 약물 부작용 예측까지"…AI로 신약 개발 연구 속도내는 지스트

- 지스트 머신러닝 비전 연구실-LIG넥스원, 국방기술 연구개발 '맞손'

- "메타버스 가상세계서도 실제 걷는 것처럼 실감나게"

- 2022년 오스카상, AI가 예측한 승자는?

- 지스트-MIT, AI 분야 공동연구 협력·발전 위한 논의의 장 열었다