국내 연구진이 1㎚(나노미터)보다 얇은 두께의 2차원 반도체 물질의 합성법을 개발해 실리콘을 뛰어넘는 차세대 반도체 소재로 활용할 수 있는 가능성을 확인했다.

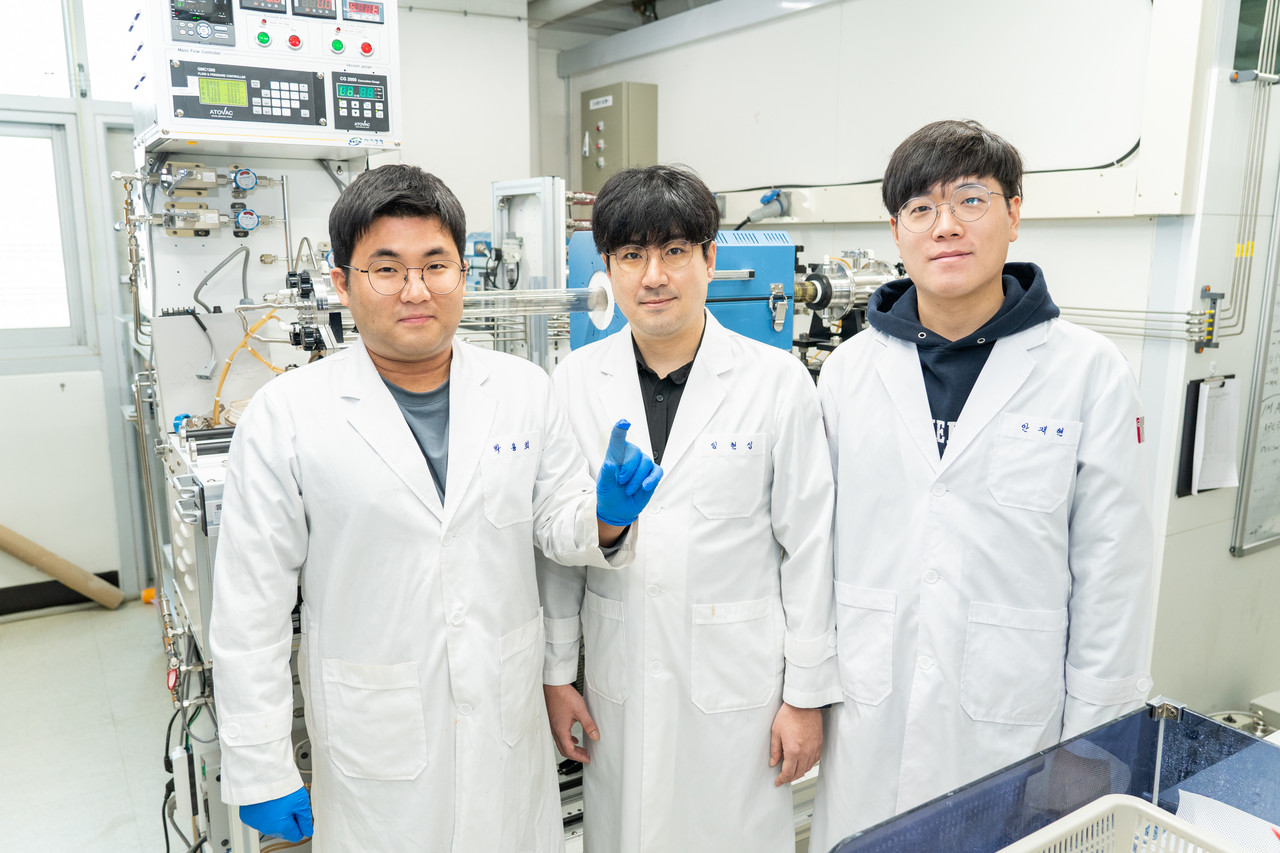

광주과학기술원(GIST, 총장 김기선)은 화학과 임현섭 교수 연구팀이 2차원 몰리브덴 이황화물(MoS2) 합성 공정을 개선, 결정 입자 사이의 경계를 획기적으로 줄이는 대면적 단결정 합성법을 개발했다고 13일 밝혔다.

몰리브덴 이황화물은 꿈의 소재라 불리는 그래핀의 한계를 극복할 수 있어 차세대 2차원 나노물질로 주목받고 있으나 단결정 합성 과정에서 결정 입자 사이의 경계로 인해 반도체 산업에 활용이 어렵고 합성 효율이 낮아 경제성이 부족했다.

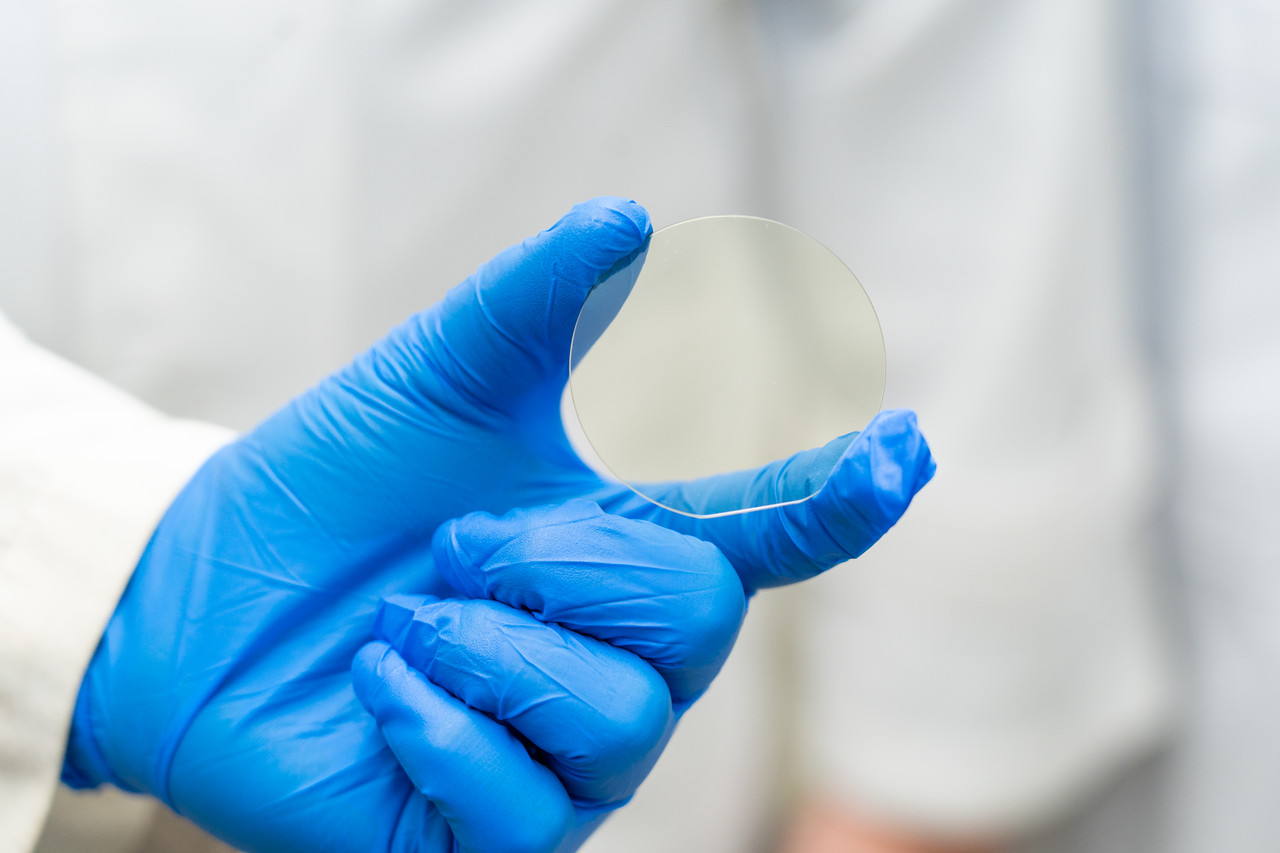

연구팀은 2차원 몰리브덴 이황화물의 합성에 사용되던 기존의 고체 전구체를 무기 분자 전구체로 대체해 합성 효율을 높였다. 사파이어 기판에서 2차원 몰리브덴 이황화물을 단일층 및 단결정으로 합성할 수 있는 신기술을 개발했다.

또 단결정 합성법의 핵심적인 기법인 ‘에피텍셜 성장’에서 그간 베일에 싸였던 사파이어 기판의 말단 작용기의 역할을 규명했다. 알루미륨과 산소로 구성돼 있는 사파이어 기판은 공기 중 온도에 따라서 하이드록시기 또는 알루미늄기를 말단 작용기로 가질 수 있다.

이 가운데 알루미륨 말단 작용기가 2차원 몰리브덴 이황화물 단결정 성장에 핵심적인 역할을 한다는 새로운 메커니즘을 표면 결정 구조 분석과 양자 계산을 통해 제시했다.

임현섭 교수는 “이번 연구를 통해 2차원 반도체 나노물질인 몰리브덴 이황화물을 차세대 반도체 소재로 활용하는 시점이 앞당겨질 것으로 기대한다”며 “특히 새롭게 밝혀낸 메커니즘은 다른 2차원 나노물질들의 대면적 단결정 합성 공정 개발에도 기여할 것”이라고 말했다.

나호정 기자 hojeong9983@aitimes.com

- 광주시, AI 영재고 설립 위한 연구용역 추진

- GIST 총장 해임 소송 재판부 조정으로 종결

- GIST 신임 총장 공모...2월 5일까지 지원서 접수

- GIST, 담양군과 AI 스마트팜 개발 MOU

- GIST, 인공지능 융합 인재 66명 양성

- 광주전남연구원, 디지털 전환 위한 10대 추진과제 제안

- 나무인텔리전스, 병원에서 활용할 AI 헬스케어 플랫폼 상용화 추진

- 광주 금파공업고, AI 교육 강화위한 학과개편 워크숍 개최

- GIST AI대학원 첫 박사 배출...17일 학위 수여식

- GIST 총장 후보 최종 압축…허호길·조신·차국헌 교수 3파전

- GIST 공동연구진, 갑오징어 눈 닮은 고대비·고해상도 카메라 개발