무안 MRO 항공산단의 정체, 해남 농공단지의 AI 실험

"잡초 무성한 MRO 산단"과 "AI로 다시 숨 쉬는 농공단지"…현장에서 갈린 미래

전남 무안과 해남. 비슷한 시기에 AI 융합산업단지로 주목받았지만, 그 현재는 극명하게 엇갈린다.

하나는 466억 원의 군비를 들였지만 빈 땅만 남은 '무안 항공특화산단', 다른 하나는 농산물 가공 현장에 AI를 도입해 활기를 되찾은 '해남 옥천농공단지'다.

두 산단의 상반된 현실은, 산업단지의 AI 전환이 단순한 '기술 쇼케이스'가 아닌 '현장 적합성'과 '지속가능성'이 핵심임을 보여준다.

무안 MRO 항공산단, 청사진은 남았지만 현실은 '고립된 공터'

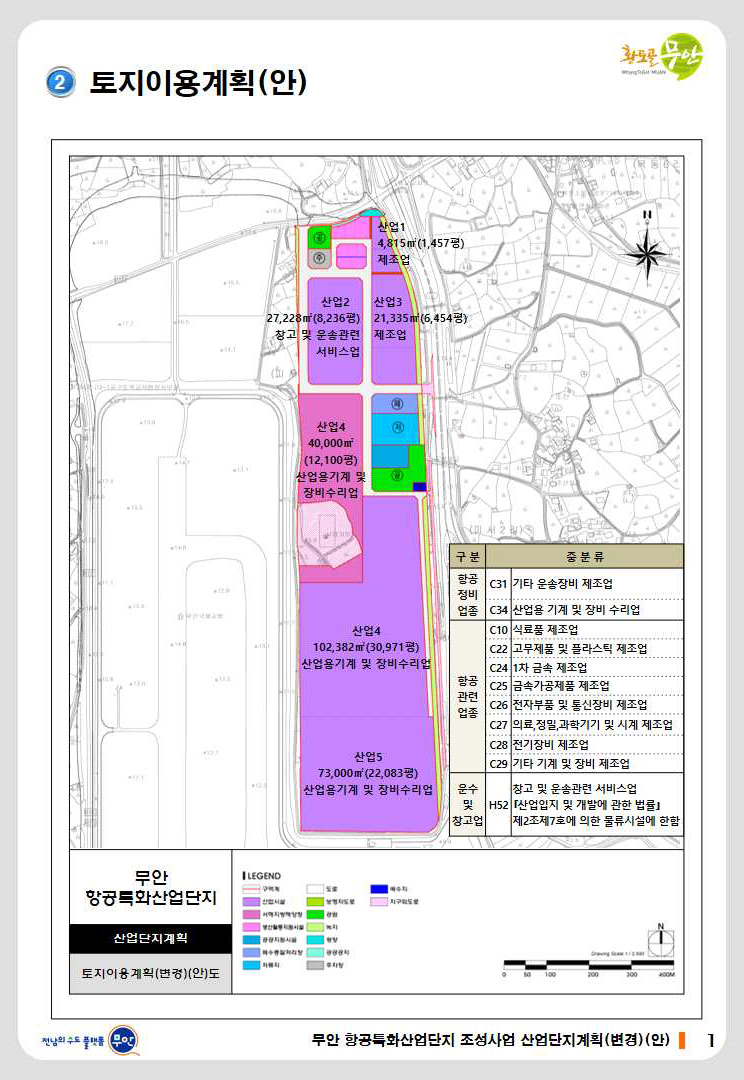

무안국제공항 인근 35만㎡ 규모로 조성된 '무안 항공특화산업단지(MRO)'는 2024년 6월 준공되었지만, 분양률은 0%에 가깝다.

당초 민간 항공기 정비산업(MRO)을 유치해 지역 경제를 견인할 ‘항공 산업의 요람’이 될 것으로 기대했지만,

지금은 잡초만 무성한 공터, 그리고 투자 실패로 입주조차 미뤄진 신생기업 하나만 남았다.

무안군이 기대를 걸었던 유일한 분양 예정 기업인 '무안에어로'는 4차례나 입주를 연기했고, 6월이면 우선 분양권마저 사라질 예정이다.

여기에 국토부의 무안공항 폐쇄 연장, 군 공항 반대 논란, 군 자체의 명확한 대안 부재까지 겹쳐 466억 원이 사실상 '땅만 산 비용'으로 전락할 위기에 처했다.

해남 옥천농공단지, AI 융합으로 '농산물 가공 실험장'으로 재도약

반면, 전남 해남의 '옥천농공단지'는 전통적인 농산물 가공 중심 산업에 AI를 접목해 조용한 혁신을 이뤄내고 있다.

해남군은 ▸고령 농가를 위한 자동 선별라인 ▸수요예측 기반 원물 공급시스템 ▸AI 분석 기반 출고일정 최적화 등

작지만 구체적인 AI 도입 프로젝트를 통해 ▸생산비 절감 ▸폐기율 감소 ▸소농 연계 확대 등의 효과를 내고 있다.

특히 '해남농가공센터'는 공동 데이터 기반의 가공 계약 시스템을 구축해, 농민과 가공업체 간의 공급 예측 오류를 줄이고 신뢰도를 높이는 선순환 구조로 전환 중이다.

현장에서 갈린 AI 융합의 성패, 교훈은 분명하다. 두 산단의 대조는 분명한 메시지를 전한다.

무안의 실패는 청사진에 집착한 기획과, 실행력 없는 기업 유치, 그리고 지역 현실과 괴리된 전략의 전형적인 예다.

해남은 작고 느리지만 지역의 강점을 정확히 분석하고, 현장 중심의 실천형 AI 도입 모델을 마련한 결과다.

두 사례 모두 중소산단의 AI 전환은 기술이 아니라 전략의 문제임을 강조한다.

향후 지역별 AI 산업단지 성공을 위해서는 ▸지역 업종 기반의 실용적 기술 융합 ▸기존 기업의 수용역 지원 ▸디지털 인재 양성 ▸AI 기업과 지자체 간 매칭체계 구축이 반드시 병행되어야 한다.

특히 산단 입주기업과 지역 주민 간의 사회적 대화창구를 마련하지 않는다면, 기술 도입은 또 다른 괴리로 이어질 수 있다.

무안 항공산단은 '기대'만 있었고, 해남 농공단지는 '작은 실행'이 있었다. 지역 산업단지의 AI 융합은 이제 더 이상 거창한 담론이 아니라, 현장 친화적 실행 계획과 거버넌스 설계 능력의 문제다.

다음 세대의 산단 정책은 기술보다도, "누구와 어떻게 갈 것인가"를 먼저 묻는 데서 시작해야 한다.

양준석 기자 kailas21@aitimes.com

- 아이 낳고 키우기 좋은 전남…출산율 1등 만든 진짜 이유는?

- 전남형 RISE, 이제는 대학이 지역을 살리는 시대

- 여수의 '다음 도약', 바다는 준비됐는가?

- [기자수첩] 김영록 지사의 '환영'은 누구를 향한 것인가

- [기획-산단·AI융합⑤] 순천 해룡·율촌, 스마트그린산단 현황은

- 순천시, 강변고가도로에 반사형 표지병 설치…8일 밤 전면 통제

- 제59회 여수거북선축제, 역사와 지역경제 잇는 도약의 무대

- 여수시, 전국 첫 '산업위기 선제대응지역' 지정…석유화학 위기 넘는다

- [기획] 세계가 사랑한 'K-김', 목포 수출 1위 비결은?

- [기획] 순천, 생태문화로 도시를 디자인하다

- "AI가 바꾸는 목포 산업 생태계"